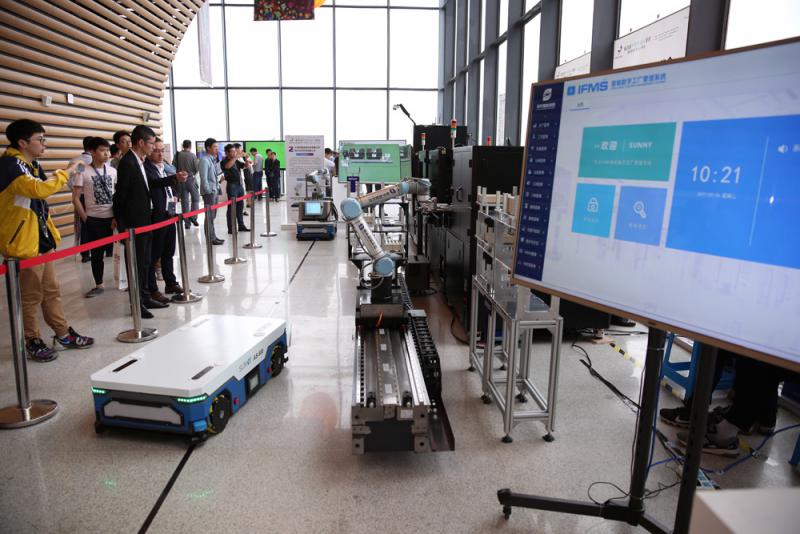

圖:中國人工智能發展快速。圖為市民在中國機器人峰會參觀智能數字工廠管理系統/新華社

【編者按】「人工智能軟件AlphaGo戰勝中國棋王柯潔」、「Facebook人工智能實驗室,兩名聊天機械人在談判過程中竟自行創造出獨特的語言來溝通,研究人員叫停實驗」。人工智能(AI)發展迅速,解決了不少人類疑難,如網上的後台服務,改善供應鏈提高生產效率。與此同時,人工智能會否取代人類?電影《智能叛變》中機械人駕馭人類的劇情會否成真?本港亦有不少人從事人工智能研究,這些公司以至香港發展人工智能又面對哪些局限?本系列專題將逐一探討。

電影《智能叛變》講述機械人最終超越人類甚至意圖統治世界,隨着人工智能(AI)發展,科幻情節會否成真呢?人工智能國際權威楊強教授接受《大公報》專訪時坦言,強人工智能具等同人類的智慧,長遠的確有機會取代人類、超越人類,不過國際間對有關研究仍屬初步,故他相信短期內都不會發生。中大工程系教授黃錦輝同樣認為,現時人工智能受研究人員所限,分析、學習、推理均為人類控制,人類仍是「造王者」。/大公報記者 楊州 張月琪

人工智能技術日漸成熟,AI非如一般人想像是形體化,機械人是統稱,並不是局限AI就像人形實物,對話機械人只是系統。國際人工智能協會(AAAI)首位華人會長、香港科技大學計算機科學及工程學系系主任楊強表示,人工智能有各種定義,包括「強人工智能」和「弱人工智能」,強AI具人類智慧,且有自主意識、動機,有人的各種智能,能夠推理、學習、用語言交流,還有感知,包括看、聽、說話,甚至可以把複雜事情用抽象語言表達,如邏輯思維表達等等,長遠來說,強AI的確有可能取代人類。

楊強解釋,國際間有人提出去造一個機械,像人一樣,但亦有人出來反對,因為人類擁有特別元素、能力,是任何機械不能代替,加上現時在強AI的技術確實仍屬初步。相反將AI特殊化卻發展迅速,即是弱AI,將人工智能在單個領域發展,如下圍棋,但下圍棋的機械卻可能不會說話,所以不是多技能。

全面取代 尚有漫漫長路

AI技術輔助人類生活,楊強認為,AI可助人類能力放大,同時亦可取代部分人類未做得來、或不適合由人類從事的工作。他以Uber為例,「一個時間配對系統,包括的士和顧客,這些細微的事反而是人類沒辦法做。還有醫生識別病症、癌症等,教會機器去識別,令更多人受益,AI可以做早期檢查,其後由醫生治療,將醫生能力放大,這對人類是有利。」他又認為,AI可取代較沉悶、重複的工作,如打字員等,利用AI讓人便利。

對於AI能否取代人類,中文大學工程學院(外務)副院長黃錦輝同樣認為尚有漫漫長路。他解釋,AI依賴大數據及深度學習,前提先要有大量同類型數據,例如做面部識別,須收集多張面部照片,做一套訓練集,讓AI作深度學習,了解各人面部不同特徵;若要汽車識別,則須有一套汽車圖片訓練集。而且AI在部分特定範疇亦要有普及應用,最終才可取代人。

運算背後 人才是「造王者」

黃錦輝續稱,即使AlphaGo贏了棋手,「造王者」還是背後的團隊程序員,是AI研究技術取勝,也可說是研究團體勝棋手。他分析,AlphaGo是AI針對性應用的好例子,程式只會下棋,而且系統特性是單用戶,單對單下棋,AI只要了解棋子特性三種情況,即一黑一白一無,棋盤是19乘19,機器要考慮的是3的19乘19次方,是天文數字,每下一步可以考慮到不同配搭,這個計算,人不能即時做到,但機器卻可計算。

黃解釋,AI的大數據是據概率去運算,如A出現後會出B的概率,C出現後會出B的概率等,人一般可以想到後三步,但機器可以「想」到N步,儘管更多更複雜都能計算。AI學習考慮到必然性,當必然性不能全盤考慮時,便以概率決定,即是你不是必然出現,但有多大機會率出現;然而,現實生活還有很多突如其來的意外、天災人禍等,這都是AI沒法計算的,只有人腦才會考慮到。