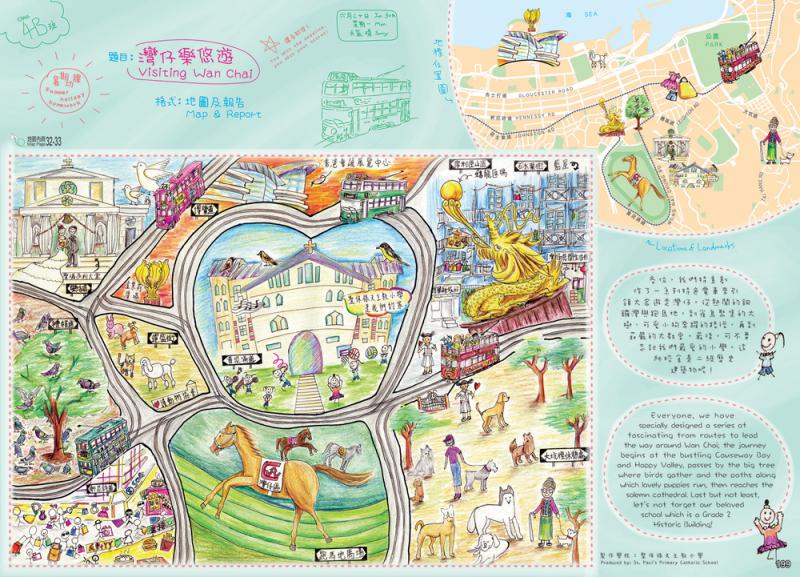

圖:《香港街》加入14幅學生創作社區地圖。圖為《灣仔樂悠悠》

【大公報訊】記者曾敏捷報道:地圖除了提供地理資訊還可述說社區故事,地政總署最新出版的《香港街》地圖,加入14幅中小學生創作的藝術地圖,童真角度看社區。署方並首次編製可離線使用的電子地圖書《e香港街》,用家可加入個人化圖像及地理信息,製作自家地圖。

新增14幅學生創作地圖

《香港街》每年更新,2017年版本內的圖示,刪除24小時便利店,新增港鐵無障礙設施進出口,還加入14幅學生創作的社區藝術地圖,取材自藝術發展局去年出版的《十八區社區藝術地圖》,透過紙飛機圖示,將傳統地圖與社區藝術地圖連接起來,並以專頁介紹各幅藝術地圖的故事。

社區藝術地圖有「遊歷」、「聆聽」、「關懷」、「發現」四主題,展示孩子視為重要的社區特色,例如南區鴨脷洲是「放學胃食圖」,地標不是建築物,而是區內售賣魚蛋、格仔餅的小食店;觀塘的「觀聲地圖」是孩子沿途聽到不同的「靚」字;「荔景老人行動便利圖」的數字,不是標示街號,而是老人家步行斜路與梯級的辛苦級別,反映孩子對社區的關注。

孩子想像力考起製作者

地政總署高級製圖師楊玉妹稱,地圖的使用模式已轉變,用家不只想知道地理資料,更希望透過遊歷留下足跡。《香港街》加入的社區地圖,帶領讀者以童眼看社區,鼓勵大家走進自己的社區,關心社區。

不過,要將孩子的豐富想像與真實空間連接起來,考起製作團隊。例如聖保祿天主教小學學生的《灣仔樂悠悠》地圖,學校置在地圖中央心形地塊,四周標示馬場、會議展覽中心等地標,原來學生在灣仔最喜歡的是校園,所以放在正中,製作專頁時,製作團隊將地標標示在傳統地圖正確的位置,透過話框傳遞小朋友想表達的信息。