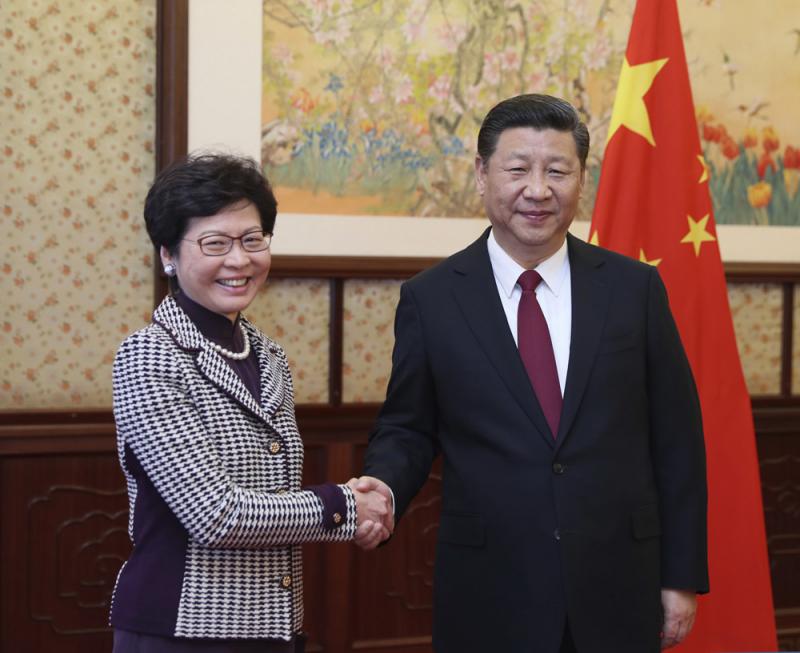

4月11日國家主席習近平會見了林鄭月娥,同日上午,國務院總理李克強會見了林鄭月娥,並頒發國務院令,任命她為香港特別行政區第五任行政長官。至此,林鄭月娥順利通過選舉和任命環節,成為香港特別行政區首位候任女特首。

對於林鄭月娥在3月26日選舉委員會的投票中以777票當選的結果,香港社會各界有不同的解讀,有些人認為這是情理之中,有些人則認為這是出乎意料。不管這次香港特區行政長官選舉過程如何,不可否認的是各種政治力量對於行政長官大位的覬覦。垂涎三尺的「造王」者早就厲兵秣馬、躍躍欲試,裁判的發令槍未響已經有人「搶跑」,更有輔選者策應圍剿。所有這些最終都功虧一簣。林鄭月娥獲得了777張選委的選票,高票當選。「造王」者所期待的「選委臨陣倒戈」,「局勢反轉」終未出現。

歷史關頭形成新共識

香港特區首位女特首當選人的誕生,讓所有高度關注和親身經歷了這場行政長官選舉的政治人物重新評估香港的未來。正是在各種政治力量的交錯整合之中,香港特區的新共識、新機遇、新希望也正在醞釀升騰。恰如海上觀日出,躍出水面的那一刻,令人興奮不已、浮想聯翩。

這一屆香港特區行政長官選舉被稱為是君子之爭,不僅僅是因為選舉過程沒有出現熱熱鬧鬧掘地三尺、小道消息滿天飛的局面,還在於隨着選舉局勢的明朗而給香港特區帶來一種新的發展共識。香港社會普遍認識到,行政長官選舉的過程不應該讓香港重新陷入又一輪的分化和撕裂之中,曾經分化的香港社會需要有心有力的政治人物來撫平創傷,過去幾年的喧囂和撕裂需要用高尚的人格來感召大家明辨方向繼續前行。

從現任特首梁振英宣布不參加下一屆特首選舉之時起,作為政務司司長的林鄭月娥就被自然而然地推到一線,成為潛在的行政長官參選人。然而一些媒體立即攻擊她為「CY2.0」。

林鄭的競選團隊在很大程度上是匆忙搭建起來的,政綱也較遲出台。一個在特區政府位列第二的政治人物,假如在「老闆」還未放棄連選連任努力的時候,便早早地準備自己的競選團隊和政治綱領,將其定性為僭越似乎有些嚴重,但無論如何都不能算是一種成熟的政治操作,也不符合林鄭的性格。「CY2.0」的政治冠名未能獲得接受,從「ABC」到「CY2.0」的轉換並不算是非常成功,倒是彰顯背後操盤者對於特首大位的覬覦和期待。

從特區高級公務員到特區首長的華麗轉身,這個過程不僅僅要經歷政治考驗,還要經歷心理上的適應和角色的轉換。

林鄭具有良好的教育背景,從社會基層一路打拚而進入特區政府高層,在處理複雜問題的時候不做和稀泥的「老好人」,關鍵的時候能夠堅守基本原則而不做無謂的放棄。這是政治人物應該具有的基本素質和擔當,也是香港社會迫切需要的一種政治素養。作為女性政治人物,林鄭能夠以柔克剛、剛柔並重,代表了溫和理性的政治形象,讓反對力量無法為反對而反對,對其基本的素養和顧大局識大體的基本做事風格,無法置喙。

團結振作謀香港未來

在選舉提名階段,曾有不少社會輿論擔心3月26日上午選舉委員會的投票可能會出現兩種結果:三位參選人都沒有獲得過半選票而流選,或者出現一個剛剛過半數的低票當選的結果。然而,隨着競選進程的展開,特別是北京兩會期間梁振英被增補為全國政協委員繼而高票當選為全國政協副主席,香港社會內部的政治氛圍似乎開始出現新的變化。曾經出現的選票可能會嚴重流失的說法,逐漸被認定是一廂情願的設想,不僅是一種不成熟的政治判斷,也是一種政治上幼稚和投機的表現。

行政長官選舉過程中,中央對香港特首的四大標準:愛國愛港,中央信任,有管治能力,港人擁護,也逐漸得到香港社會各界理解和接受。這四大標準不僅僅從道理上說得通,從現實的操作上也行得通。缺少任何一個方面都不可能成為合格的特首,不僅不會得到北京的肯定和信任,也不會得到選委的選票。香港社會缺少政治人才的儲備,這是一個客觀現實,但在現有的政治人才中挑選出合格的特首人選,考驗香港社會是否能夠在歷史轉換關頭形成新的政治共識。

林鄭出面參選特首,並在較短時間內得到了很多社會力量的支持,她獲得提名參選特首被很多政治人物稱為是香港當下這個階段的最大公約數。林鄭脫穎而出,顯示了香港社會各界打破政治僵局的渴望,也展示了香港社會對於未來新的發展空間和機會的期待。這種政治共識是在香港過去幾年的經驗和教訓基礎上自然生長出來的。沒有過去幾年人為的撕裂和街頭運動、滿城風雨的政治動員和激進路線的抗爭,就沒有今天大家渴望香港社會安定穩健發展的共識。

在這個意義上,林鄭高票當選也代表了香港社會期待鬆動的政治空間和發展空間,大家沒有必要在一些最基本的問題上攤牌,更不可破罐子破摔,鬧得一發不可收拾。香港應該可以在未來發展和重新定位的問題上團結和振作起來。

林鄭的出線當選並被中央任命,正是象徵着這樣一種妥協共贏政治共識的產生。祝福香港特別行政區!期待林鄭的當選和任命能夠帶來新的希望,新的未來,新的香港。

南開大學法學院台港澳法研究中心主任