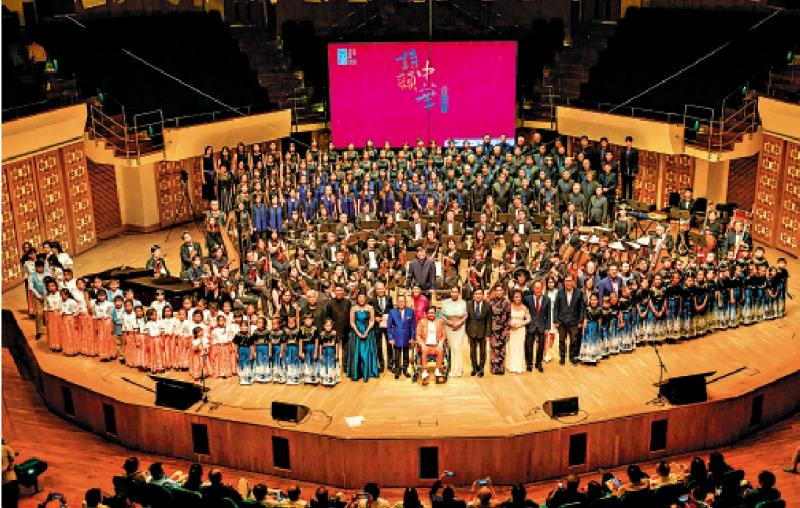

圖:《詩韻中華》音樂會。\作者供圖

當羅家英先生以醇厚的嗓音開啟這場「中華文化節2025」之《詩韻中華》音樂會時,香港文化中心音樂廳的夜晚便成了詩詞與音符的共棲之地。這場由多方合力呈獻的盛宴,不只是一場演出,更是一次讓中華文化在弦歌中流淌的旅程──從黃河的奔騰到春江的月影,從琵琶的低訴到合唱的磅礴,每一段旋律都在為「傳承」二字作註。

開場的《黃河大合唱》選段便定下了厚重的基調。寰宇交響樂團在麥家樂指揮下,讓《保衛黃河》的激昂與《黃水謠》的深沉交織,譚天樂的朗誦更讓母親河的意象從音符中躍出,彷彿能看見滾滾浪濤裏的民族筋骨。而隨後的《江雪》管弦樂團版世界首演,則以空靈的配器還原了「孤舟蓑笠翁」的寂寥,與《一剪梅》的婉轉相思形成奇妙對照,一剛一柔間,盡顯詩詞意境的多維度。

音樂會的巧思,在於讓不同藝術形式「對話」。鄭慧的鋼琴與樂團共奏《春江花月夜》,琴鍵跳動如潮水拍岸,弦樂鋪展似月光漫灘,把張若虛詩中的虛幻寫成了可觸的聲音;楊偉傑的竹笛吹響《燕歸來》,一聲清亮便喚醒了滿園春色,笛聲穿梭間,彷彿能看見春燕掠過柳梢的輕盈。更妙的是《聲聲月月》,香港歌劇院兒童合唱團的童聲將《聲聲慢》的綿密與《月光光》的親切揉在一起,讓古典詩詞有了稚氣的溫度。

情感的層層遞進,是這場演出的暗線。王冰冰的《陽關三疊》配着鄒倫倫的古箏與鄭慧的鋼琴,把「勸君更盡一杯酒」的離愁彈唱得纏綿;蔡君楊的《月舞》則以小提琴的悠揚,讓月光有了起舞的姿態。到了梁家洛的琵琶《訴─讀唐詩〈琵琶行〉有感》,指尖撥動間,「猶抱琵琶半遮面」的羞靦與悽楚直抵心頭,真應了「同古人的情感共鳴一場」。

而當旋律從個人情懷走向時代與家國,感動便有了更厚重的分量。麥家樂改編的《長恨歌》,以交響樂講述「在天願作比翼鳥」的痴纏,古今愛情的共通性在樂章中蕩漾;林智樂的《青花瓷》唱活了「白釉青花一火成」的匠心,姚焯菲的歌聲則讓蘇軾「千里共嬋娟」的祝福越過時空。鄧宛霞的《梨花頌》尤為驚艷,梅派唱腔的圓潤與京崑的韻味,讓大唐風華在香江舞台上綻放。

最動人的,是那份「堅持」與「熱愛」。張明敏的《我的中國心交響詩》以全新編曲重現赤子情懷,旋律響起時,全場的熱血彷彿都被點燃;莫華倫坐着輪椅帶傷演唱《七律‧長征》,鏗鏘歌聲裏的「三軍過後盡開顏」,不只是詩中的壯闊,更是藝術家敬業精神的寫照,觀眾在指揮麥家樂建議站立聆聽莫華倫的演唱時,全場掌聲裏藏着的,是對這份執著的深深敬意。

終場的《我和我的祖國》與《我們的家》,讓所有情感匯成洪流。鄺美雲領着孩童們歌唱,寰宇交響樂團的伴奏如大地般厚重,歌聲中「家」與「國」的畫卷徐徐展開──這裏有黃河的奔騰,有春江的月影,有琵琶的低語,更有億萬人對祖國的赤子心。

散場時,耳邊仍回響着詩與樂的和鳴。這場《詩韻中華》,從不是簡單的「詩詞+音樂」,而是讓中華文化的基因在旋律中覺醒。當不同年齡、不同背景的聽者都為同一串音符動容,便知:最好的傳承,從來都是讓傳統活在當下,讓經典在每一次演繹中,都生出新的溫度與力量。