「大破賊於喀什噶爾……分兵追賊至明約路瑪克,生擒賊首於小虎、馬元、金相印父子並偽主牙虎柏諸子孫……所有在事諸將,具勒名碑陰,以昭後人……」這是名為「明約路碑」的碑文。它曾立於新疆喀什地區疏附縣一個叫明約路(意為千路交會處)的地方,現存於新疆博物館。在「新疆歷史文物展」清代展區裏,可以見到它的3D打印玻璃鋼複製品。

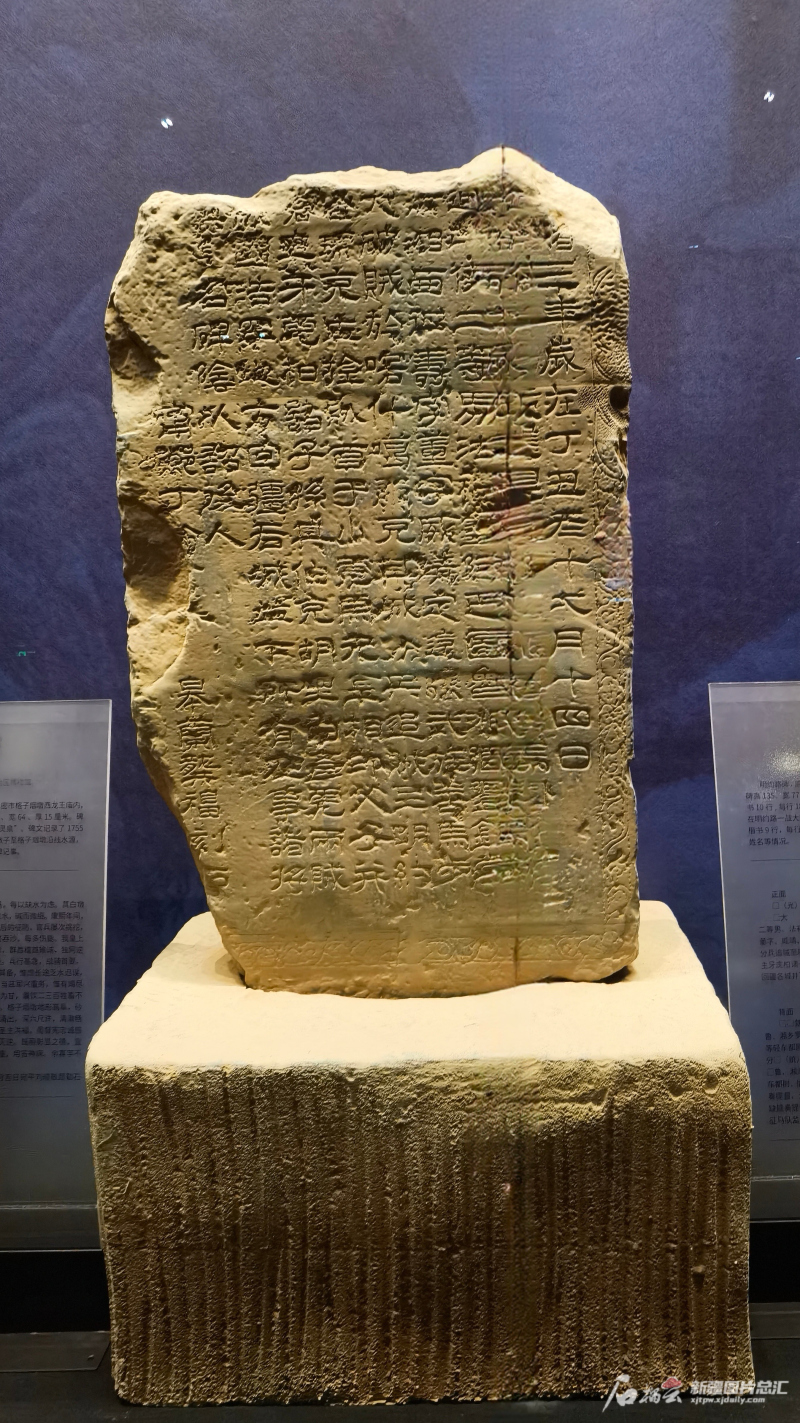

陳列在新疆博物館《新疆歷史文物展》中的明約路碑複製品。石榴雲/新疆日報記者 銀璐攝

在今年專門修訂的人教版《義務教育教科書中國歷史八年級上冊》中,新增了關於清代「邊疆危機」的內容,在「收復新疆」部分中詳述了「清政府任命左宗棠為欽差大臣,督辦新疆軍務」「左宗棠命劉錦棠入疆,採取『先北後南,緩進急戰』的策略」等過程。同時,在高等教育出版社出版的馬克思主義理論研究和建設工程重點教材——《中國近現代史綱要》中,也將左宗棠收復新疆納入「愛國官兵的反侵略鬥爭」章節。

「明約路碑」就是教材所述歷史的實物見證。這座高1.35米、寬0.77米、厚0.14米的石碑經風蝕水侵,近兩百字的碑文已有部分難以辨識,但主體內容的意思很清晰,這塊碑刻反映了1877年清軍收復喀什噶爾(今喀什市),在明約路大敗阿古柏侵略勢力及收復南疆各城的情況。

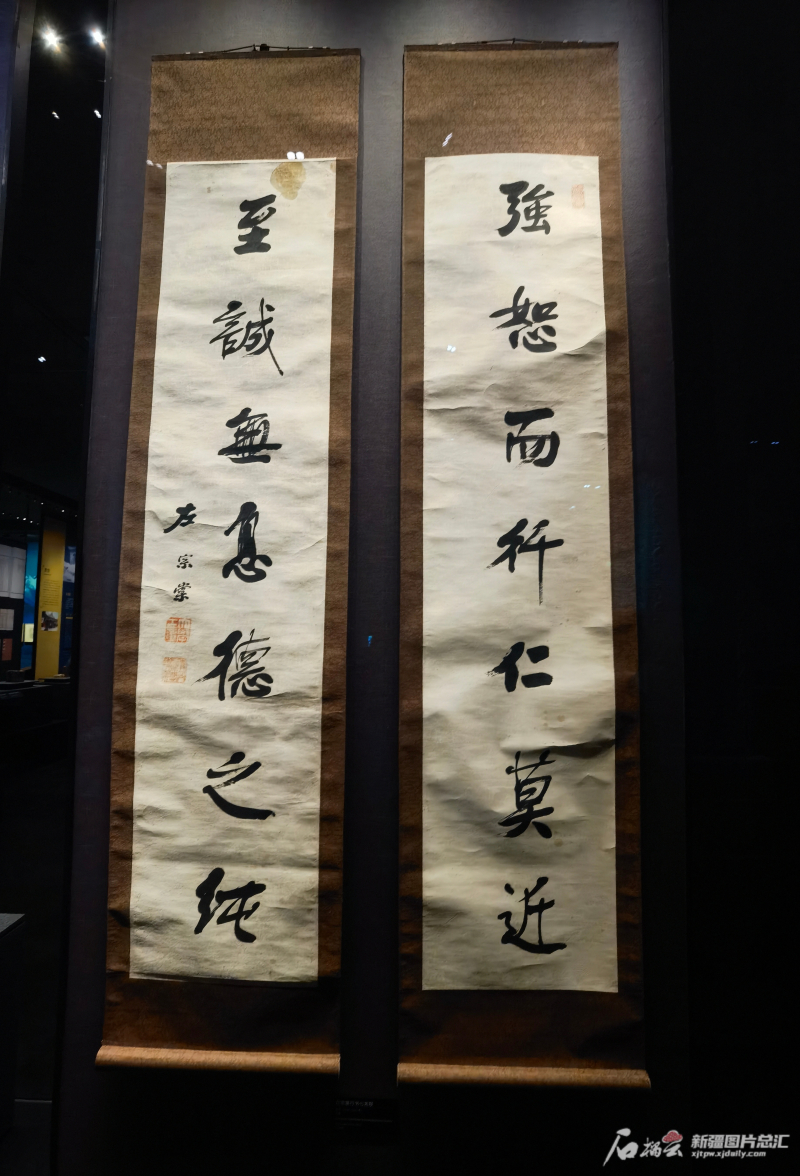

陳列在新疆博物館《新疆歷史文物展》中的左宗棠行書七言聯。石榴雲/新疆日報記者 銀璐攝

1877年,左宗棠部將劉錦棠率軍收復喀什噶爾後,在明約路大敗阿古柏侵略勢力,俘獲了匪首於小虎、馬元、金相印父子以及阿古柏的妻妾子女等,並繳獲了大炮、槍械及馬匹,至此徹底擊潰了阿古柏侵略勢力。為了表彰「在事諸將」收復失地的功績,劉錦棠立「明約路碑」以昭後人,碑刻的背面還記錄了參戰將領的姓名、官銜、籍貫。

1865年初,阿古柏入侵新疆地區,各族民眾持續進行與侵略者的堅決鬥爭。1876年,左宗棠命劉錦棠率軍入疆,各族軍民有力配合了收復新疆的行動,清軍所到之處,民眾夾道歡迎。在《左宗棠全集·奏稿六》中記載,清軍到達阿克蘇時,「城內十數萬人皆守城以待官軍」。就這樣,到1878年,清軍成功收復除伊犁以外的新疆地區的領土。

在收復新疆的過程中,清政府自1877年起就與沙俄多次交涉收回伊犁事宜,最終在1881年簽訂中俄《伊犁條約》,收回了被沙俄侵佔的伊犁。

「一炮成功」 左宗棠雕像。 石榴雲/新疆日報記者 銀璐攝

在烏魯木齊市水磨溝風景區的水塔山上,有一處名為「一炮成功」的紀念地。1876年8月,劉錦棠率領清軍在迪化(今烏魯木齊)六道灣山樑上架起大炮,向迪化城內開炮,打得阿古柏部潰不成軍,四散逃竄,接着清軍收復了迪化。隨後,當地民眾在架炮的地方修建了炮台,命名為「一炮成功」以紀念。如今在炮台附近矗立着一座左宗棠的全身塑像,它在山頂遠眺着烏魯木齊的城區,守望着百姓的平安生活。

「參加收復新疆的清軍主力來自全國各地,包括湘軍、豫軍等。清政府在新疆各族民眾的大力支持下,驅逐了阿古柏侵略勢力,為維護祖國統一作出了重要貢獻。」新疆博物館副研究館員孫維國說。

「一炮成功」。 石榴雲/新疆日報記者 銀璐攝

除了「明約路碑」,還有一塊1988年在哈密市柳樹泉農場附近發現的「左宗棠碑」,現藏於哈密市左公文化苑。這座石碑被發現時已殘缺,僅剩下半部,約0.77米高,記錄著左宗棠命廣東陸路提督張曜在哈密屯田積糧,優化運輸通道的經過。

據記載,1875年5月,清政府任命當時的陝甘總督左宗棠為欽差大臣督辦新疆軍務後,他就安排部屬積極籌集餉銀、調配糧草輜重。專家認為,「左宗棠碑」所記內容說明了左宗棠在收復新疆過程中,很重視後方保障補給和建設。

孫維國認為,明約路碑和左宗棠碑,都實證了在中華民族面臨生死存亡的危急關頭,各族人民始終團結一心,共御外侮,為維護國家主權統一而鬥爭的歷史史實。

在哈密,有一種古樹的名字叫「左公柳」,這是左宗棠及部屬在進入新疆路途中所栽種的柳樹,意在樹林防風固沙,改善環境。據記載,當時經過十馀年的護理,確實達到了「所植道柳,除戈壁外,皆連綿不斷,枝拂雲霄」。

「新栽楊柳三千裏,引得春風度玉關。」直到今天,哈密市裡存活的「左公柳」依然枝繁葉茂。

資料來源:石榴雲/新疆日報

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号