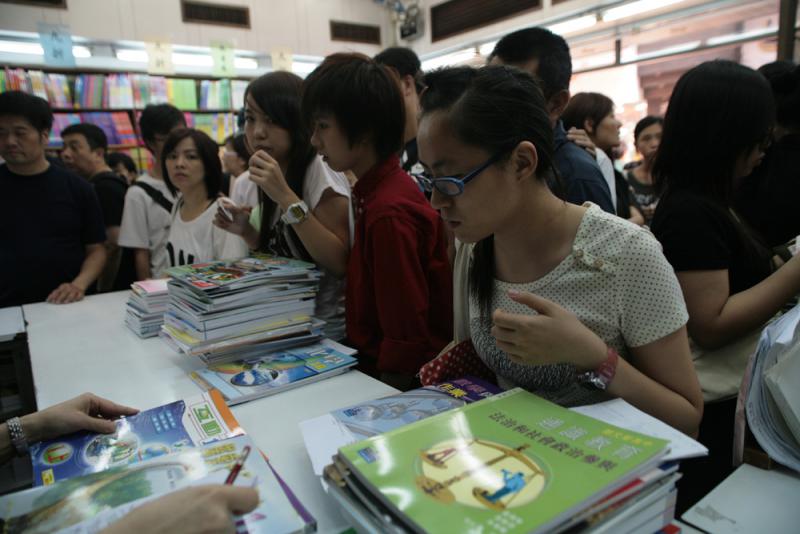

圖:通識科的目標是培養和訓練學生「明辨性思維」,融會貫通各門學科

教育局去年底成立學校課程檢討專責小組,將檢討通識科的定位乃至評核。近月,「疑通識派」提出了一些看法,值得討論。

最極端的主張是:取消通識科。理由之一是,此科目太政治化。那便易辦──去掉政治化即可,何須斬腳趾避腳癬,連科目也取消?另一理由:前港大校長徐立之教授提出,按照現行的文憑試規定,考生只須修四個核心科目(中、英、數、通識)加兩個選修科,導致修物理、化學、生物其中兩科,以及額外數學科的學生逐年減少,以致大學修讀相關學系的學生人數減少,或知識水平下降,令香港創科與科研人才不足。倒不如取消通識,減少一個核心科目,讓學生多修一個理科科目。

培育創科人才 關鍵在大學

假如入讀理科的學生減少,是因為對理科感興趣的學生減少了,或認為讀理科,前途缺乏保障,那就算取消通識,亦於事無補,反而改善中學的理科教育,令更多學生對理科有興趣,才是亡羊補牢之法。對理科有興趣的同學,中學選修多一科理科,應沒有困難。大多數文憑試的優異生,都不只考六科,考七至八科的比比皆是。何況,入了大學後,大學有四年時間為學生「補底拔尖」。能否培育出大量創科與科研人才,關鍵不在中學,而在大學。

自2012年開考以來,通識科及格率是四個核心科目之冠,高達八、九成。因通識科不及格而無法入大學的考生,少之又少。通識並沒有阻礙考生進入大學。再說,通識科的目標是培養和訓練學生「明辨性思維」,融會貫通各門學科,校本評核的「獨立專題研究」,訓練學生自行擬定專題,搜集資料、分析不同立場和看法的能力。難道讀理科的學生不需要這樣的教育和訓練嗎?

時代不同了。現時學生的知識面較前狹窄,不在於課程或教師的教導,而是學生不好學,沒有足夠的好奇心。現時要在互聯網上吸取任何科目的知識,易如反掌。有興趣的學生,課程沒有、教師不教,要學什麼,也可在網上學到。只要聽得懂,中學生隨時可免費在網上聽史丹福大學教授的歷史、哲學、藝術、人類學……等等講課。筆者就聽過不少。

改革太多太速 老師疲於奔命

香港為什麼要在1999年啟動教育改革,減少傳統科目的知識傳授,而將不同科目的知識統合為通識科?就是因應如今的學習環境。各門各科的知識,累積至學校沒可能科科都教,唯有重點教學生「如何學習」,而通識科正正是針對此教學目標而設。

再說,現今的中、小學生,不像以前,只活在家庭和學校的「溫室」裏,不問世事。他們平日在網上和社交媒體上,接收到不同立場的價值觀與意識形態。學生沒有「明辨性思維」、獨立思考及批判思考的能力,很容易受網上和社交媒體上的言論左右。君不見西方不少恐怖分子都是受網上和社交媒體的影響,以致誤入歧途嗎?

香港不少大專院校,老早已有通識科。歐美大學比香港更早有通識科,愈是名校(如哈佛等長春藤大學),通識科水平愈高。香港將之推至中學教通識,海外大學很快就承認了。若然取消通識科,等於白費了十多年來的教育改革,既倒退至前互聯網時代的教育方式,也浪費了這十多年來花錢培訓大量通識教師。97後,教育界已抱怨改革太多太速,朝令夕改,令教育工作者無所適從、疲於奔命。取消通識科,恐怕會導致大混亂,怨聲四起矣! 撰文:博文