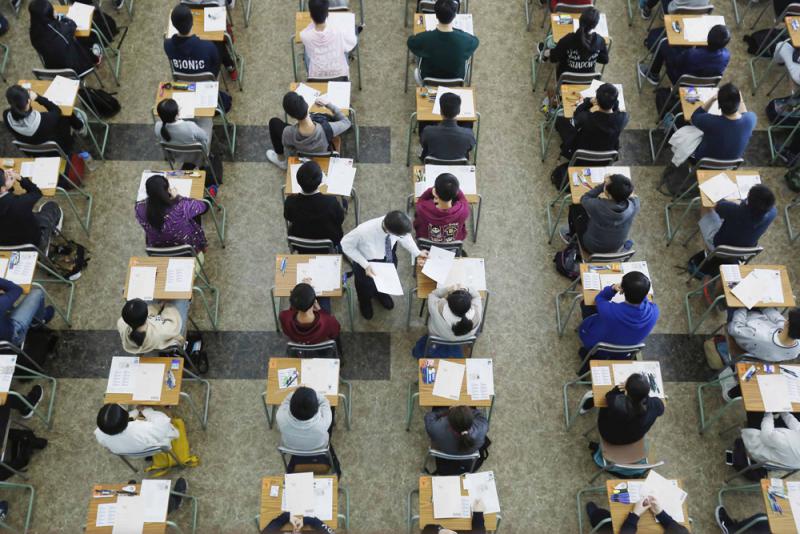

圖:通識科應否繼續與中英數並列必修必考的高中核心科,引起各方關注和爭議

經過七屆、累計十年的推行,通識教育科到了全面檢討的重要時刻。該科應否繼續與中英數並列必修必考的高中核心科,引起各方關注和爭議,教育局委派的檢討課程專責小組正就此探討並將提出建議。

高中通識科的緣起,就是教育改革,2009年起本港學制改為三三四制,高中由兩年變三年(兩年會考和兩年預科合併,只設一次公開試),高中課程也相應需要改革。為達至「文中有理,理中有文」,乃提出設立一門所有學生必修而且必考的通識科,同時強調不用背誦,不設課本,不需標準答案,只要言之有理即可,提倡批判性思考,強調多角度觀點。不過,余非在十幾年前通識科醞釀之初就指出,通識科「暗藏危險」,尤其擔心「今日香港」這單元。

被人利用 淪政治工具

很不幸,新高中推行以來,在「別有懷抱」或不良企圖的人士引導下,通識科成了政治工具,「不少人向香港青少年灌輸庸俗簡單化的普世價值。」近幾年社會的躁動不安,為了所謂普選而「無畏無懼」,「違法達義」,迷惑人心,不能不說與通識科無關,儘管大部分通識科教師都是善良的。

2013年,教協出版《香港政治制度改革——以「佔領中環」為議題》,註明是「公民及通識科教材套」,並請來鼓吹「公民抗命」的「佔中」發起人戴耀廷做顧問。在2014年長達79天的違法「佔中」期間,教協成員持續在金鐘設立「民主教室」,呼應戴耀廷的違法「佔中」,教協理事會更一度鼓動學界無限期罷課。

內容繁多 補課成常態

2016年農曆新春發生旺角暴亂後,社會普遍譴責暴力和違法亂紀行為,香港通識教育教師聯會竟於當年11月23日在其網站發表聲明表示:「通識討論正正需要學生兼論正反雙方意見……具體情況中,即使討論暴力抗爭,教育界已早有共識,討論時教師必須秉持中立、為學生提供正反均衡的意見,並需清楚指出法例以及風險所在,以至暴力抗爭可能對其他持份者造成的影響等。」

教育工作者楊志剛撰文批評:「該聲明不要求老師指出使用暴力的對與錯,卻要清楚指出法例及『風險所在』。如果沒有風險,例如使用暴力時戴上帽子和口罩,沒有被認出的風險、沒有承擔刑責的風險,就可以心安理得使用暴力?」

2017年,齡記出版社出版的《初中新思維通識單元2:今日香港》(第二版),被發現其中的「香港的政治制度」及「法治和社會政治參與」內容存在偏頗,教聯會批評「容易誤導師生錯誤理解香港的政治、司法及社會情況。」呼籲通識教師小心使用。不過,雖然教育局口口聲聲說通識「不需」課本,現實是大部分學校都用課本,高中用,初中也用。那麼,課本質素誰把關?

此外,通識科推行以來,廣受詬病是「課常補」,六個單元(個人成長與人際關係;今日香港;現代中國;全球化;公共衛生;能源科技與環境),內容繁多,結果幾乎無一校可教齊,暑假、聖誕甚至復活節補課,已是文憑試考生集體記憶。

倡分設必修課和選修課

余非表示,因為通識科強調多角度思考、批判思考,她見證了部分學校用近似辯論比賽的方式去教及配合通識科的能力要求。她批評,我見證了批判思考被曲解為凡事都予以否定及批評。感受到中學瀰漫着「空口講白話」的風氣。「依我十年走入中學的觀察,反智、悶少少(些微「沉悶」)都是死罪。這樣的中學氣氛,與香港社會反智的氣氛不謀而合!」

另一方面,教育評議會當年也對設立必修必考及考大學必要的通識科有保留,該會執委許為天關注「現代中國」的選材多用富爭議的政治報道,「較易得出師生對國家的負面感覺。」

教評會最近提議,通識科可繼續列為必修科,但改設每周兩節的必修課,和每周四節的選修課,讓學生自由選擇。該會主席何漢權形容,這個模式猶如「大通識」和「小通識」,必修部分只設及格和不及格,大學收生只需及格成績即可。至於選修的通識課,是必修的內容深化,選修的通識仍設公開試,保留現時五級七等的評級。「通識現時航空母艦式的課程要改革,才能騰出空間給學生去選修其他科目,對師生就如拆牆鬆綁,學校才有可能推行STEM、數學選修以至人文學科學習。」

大公報記者 呂少群