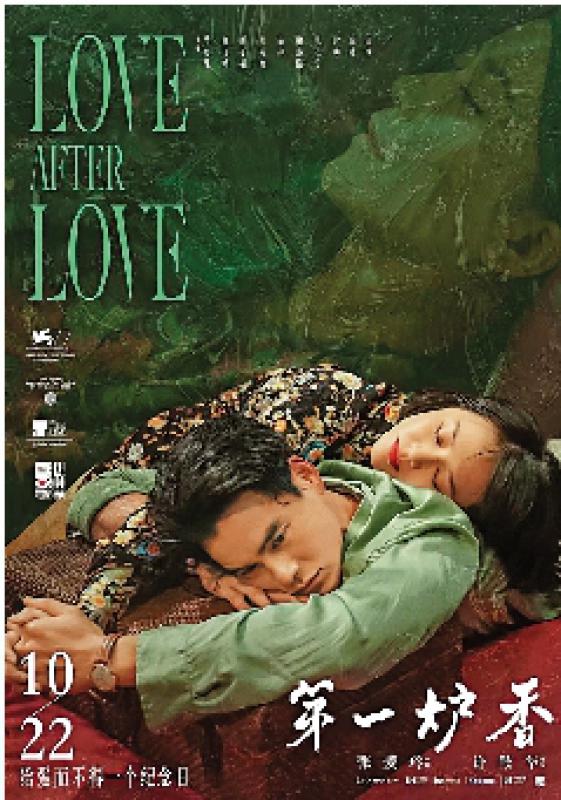

「請您尋出家傳的黴綠斑斕的銅香爐,點上一爐沉香屑,聽我說一支戰前香港的故事。」張愛玲的第一篇小說《沉香屑.第一爐香》以此為開端,展開了少女葛薇龍沉淪生活的序幕。電影《第一爐香》把握了小說的起興手法與色彩基調,最初的鏡頭便是一個綠色的銅香爐,升着悠悠輕煙。整部電影色彩表現較為出色,景致和人物的淡妝濃抹恰是光影相宜,較小說更能呈現出直觀的視覺美感。

作為張愛玲的忠實讀者,我認為,電影《第一爐香》對於原著的改編,尚有可供商榷之處:

一是電影在展現張愛玲作品「華麗淒美」特點上存在不足。張愛玲的精緻文字,常常帶有斑斕的色彩、迷幻的意態。在電影中,這樣的文字之美,被淺白的鏡頭、壯實的中年女主角粗暴搶奪了。此處如果用長鏡拉遠年宵場景,觀眾自然感受到薇龍愛琪喬的低至塵埃處,或許更可以活現張愛玲典型的華麗與淒美。而電影安排女主角在車上大呼「我愛你」則顯得過於直白,破壞了原著的美感。

二是電影在展現張愛玲作品中的「社會意識」上力度不夠。最先讓薇龍淪陷的是姑媽為她準備的一櫥華衣,這五光十色的各式衣服,為這個貧困的女中學生打開了潘多拉的盒子,為追求榮華富貴而甘心成為姑媽的一隻棋子。不了解少女的虛榮,不觸及戰前擺脫窮困的渴望,如何彰顯張愛玲刻畫現實的犀利筆觸?

電影忽略了小說中薇龍在衣櫥裏混了兩三個月的細節,只呈現了女主角在衣櫥前的瞠目結舌,放棄了解釋為何墮落的原因,使故事流於平淡的男歡女愛,沒有用電影語言深入地表達原著中的社會意識。

此外,小說中的空靈美感,更加考驗鏡頭語言的表達功力。原著中,薇龍的每一次掙扎都以景物來襯托:「雖然月亮已經落下去了,她的人已經在月光裏浸了個透,淹得遍體通明。」那是薇龍第一次徹底感受到琪喬對她的愛;「然而在這燈與人與貨之外,有那淒清的天與海──無邊的荒涼,無邊的恐怖。」那是薇龍沉淪在香港紙醉金迷的生活後的感慨……而電影未能用鏡頭捕捉這些意象所表達的情感,錯過了很多重要的場景,使小說中最耐人尋味的心理活動變成了宣之於口的搶白,令人不免遺憾。