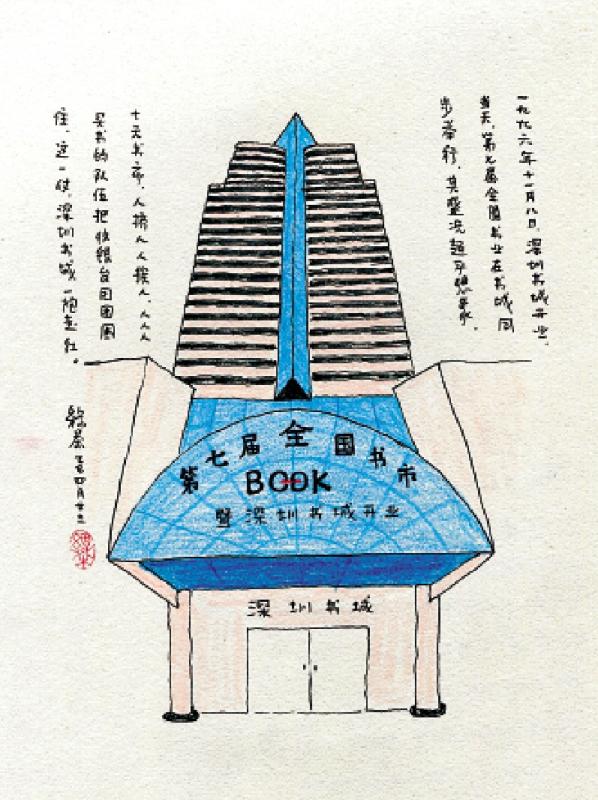

圖:深圳書城。\作者繪

羅湖之於深圳,是一部濃縮的改革開放史。約佔深圳不過百分之四的面積,卻妥妥裝着這座城市的精神根脈。

一九八○年深圳剛起勢那會兒,羅湖是獨一份兒的熱鬧地兒,誕生了全國第一個商品房小區東湖麗苑、第一家麥當勞、第一條商業步行街東門老街,以及全國首個外匯調劑中心、土地拍賣第一槌,還有像地王大廈、國貿大廈等「深圳速度」代表作,這裏不僅是地理意義上的起點,更為改革開放提供了「羅湖樣本」。

而深圳書店業,羅湖也提供了很多樣本。

一九八五年之前,深圳新華書店僅有解放路的新華書店、炮樓底下的少兒書店,還有沙頭角中英街那間被海風啃得哐當響的鐵皮屋門市,像幾粒埋在時光裏的書種,等着生根發芽。

一九八六年,新華書店從廣東省劃歸深圳地方管,開始自己闖天地。深南大道的風都帶着海腥味,推土機輾過荒草地,驚起的白鷺撲棱棱掠過解放路的騎樓。書城的地基就一點點冒出來了。一九九六年落成那天,三十三層的樓體亮晃晃的,玻璃幕牆把天映得碧藍,路過的人都得仰起脖子看,心裏直嘀咕:這哪兒是書店啊,分明是書塔啊。

真正讓深圳書城一炮打響的,是第七屆全國書市。一九九六年十一月八日,作為第七屆全國書市的舉辦地,深圳書城正式開業。開業當天,足足有十萬人前來。十一月的深圳還暖烘烘的,五塊錢一張的門票被攥得發潮,隊伍從書城門口拐了幾道彎,直排到地王大廈底下。

圖書零售的火爆勁兒實在出人意料。十天書市,深圳書城的櫃枱前整日裏人挨人、人擠人,買書的隊伍拐了幾道彎,把台階都踩得發亮。收銀機響得跟爆豆似的,一摞摞書從貨架上往下搬,堆得比人還高。銷售碼洋竟滾到了兩千一百七十七萬,把往屆書市的紀錄狠狠甩在身後。這一仗打得漂亮,深圳書城的名號算是在讀書人心裏栽下了根,成了全國書業響噹噹的金字招牌。

藏書家韋力攥着小綠本兒擠進門來,一眼瞅見左手邊的古籍書店,正發愣呢,冷不丁瞧見北京的藏書家陳東正蹲在書架前翻書,兩人對視一眼,都笑出了褶子。深圳學者劉申寧早年在國貿對面的古籍小店淘書,四架線裝書蒙着薄灰,他總愛用指尖蹭蹭書脊,像摸自家孩子的頭。後來古籍區搬進書城,先是在一樓大堂佔着好地界兒,慢慢兒挪到二樓,最後縮在安全通道旁,像個被冷落的老學究,卻依舊端着架子。

深圳書城的花招兒多且新。一九九八年,首創「五星級書城」服務標準,書城裏頭飄着咖啡香。二○○○年首屆讀書月,整座城都飄着油墨味兒。二○○四年深圳發行集團成立,羅湖城的霓虹燈亮了一宿,把深南大道照得跟白天似的。如今旗下六家大書城、四家中型店,還有社區裏的小店,像撒在城市各處的書種子。二○二五年灣區城「灣區之眼」落地,玻璃幕牆映着珠江口的浪,想必又是一番新景致。

除了國營書城,深圳的民營書業星火,最早也是從羅湖的街巷開始燎原的。

相文中的書攤故事,得從蛇口的鹹腥海風說起。一九八四年的蛇口工業區,電子大廈還只是根瘦瘦的水泥柱子,南水村口的槐樹蔭裏,他支起張竹床,竹床四腳墊着從碼頭撿來的廢鐵,上頭鋪塊藍布,《佛山文藝》《知音》就碼在顯眼處,封面女郎的睫毛被陽光曬得發脆。瓊瑤的《窗外》、金庸的《射鵰英雄傳》用花布簾遮着,藏在竹床深處──遇着穿喇叭褲的年輕人往這邊瞟,他就衝人擠擠眼,右手食指往嘴唇上一壓,再朝布簾努努嘴。有回暴雨突至,他撲在書堆上護着《天龍八部》,後背被雨點砸得生疼,懷裏的書卻只沾了層薄薄的雨絲。

一九八七年,他在東門二橫街盤下一間二百多平米的店面,開了第一家瞭望書店。用碼頭的舊木板打書架,蹲在地上刷了三遍清漆,木頭上的結疤泛着琥珀光,湊近能聞到海水和松節油混在一塊兒的味道。瞭望書店的招牌一掛,生意火得跟灶台似的。高峰時一天流水五十多萬,收鈔票的鐵盒子都發燙。

分店像春天的藤蔓,順着深南大道往四處爬。最盛時二十多家分店星羅棋布,一九九五年入駐八卦嶺圖書批發市場,九個檔口連成片,藍白相間的遮陽棚下,相文中陷在書堆中,不時和來往書友遞個話、聊着天兒。

四十年過去,深圳的書店像春天的樹,哪兒哪兒都冒新芽。書城在各個區開枝散葉,西西弗、覔書店開在商場裏,公園書吧藏在荔枝林裏,連海邊都有了書吧。羅湖的書業像是顆老種子,當初在鐵皮屋裏撒下的那些墨香,如今早就在城市裏長成了林。

羅湖,始終是深圳書業的老根脈。深南大道的法國梧桐已長得合抱粗,陽光穿過枝葉的縫隙,在書城的玻璃幕牆上灑下點點碎金。四十年前,在鐵皮屋偷偷瞄武俠小說的少年,如今正抱着孫子在書吧裏共讀繪本;當年在書城門口排隊的「工廠妹」,如今對着智能書架挑選退休後的旅行指南。羅湖的風裏,依舊飄着油墨香、咖啡香,還有荔枝蜜的甜與海風的鹹──那是老種子在新土裏抽芽的氣息,是這座城市捧着書本奮力奔跑時,不經意間灑落的光陰碎片。