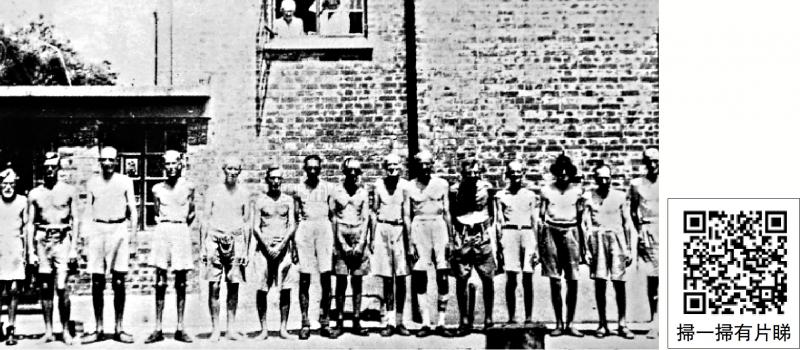

圖:日軍投降後,赤柱拘留營的戰俘經過三年八個月的拘禁終於獲得自由,但大部分都瘦骨嶙峋,可見集中營生活相當惡劣。

1941年12月25日時任港督楊慕琦向日軍投降。日軍佔領香港後,為了囚禁大批戰俘及外國僑民,在港九建立五大集中營,包括深水埗集中營(麗閣邨、麗安邨及深水埗公園)、馬頭涌集中營(馬頭涌及馬頭圍邨部分地方)、亞皆老街集中營(香港眼科醫院)、赤柱集中營(聖士提反書院及赤柱監獄外圍)及北角臨時集中營(北角電照街遊樂場至香港海關總部)。

1945年9月下旬,戰敗投降的日軍及家眷被送進深水埗集中營,沿途被香港市民痛罵,有日軍事後回憶表示,看到市民多麼痛恨日軍,就知道無論死多少次也不能洗清所有的罪孽。

有二戰文物收藏家收藏了多封集中營戰俘書信,從中見證日軍的殘暴。\大公報記者 李雅雯(文) 許棹傑(圖/視頻)

1945年9月下旬,戰敗投降的日軍及家眷被送進深水埗集中營,沿途兩旁的香港市民向已成階下囚的日軍怒罵,部分人向他們怒擲石頭瓦片。憲兵隊的仲山德四郎在他的回憶錄中稱:「日軍在香港做了太多孽,此事看到大家多麼痛恨日軍,無論死多少次也不能洗清所有的罪孽。」

被俘日軍:死多少次也不能洗清罪孽

港島總區刑事總部重案組前偵緝警署警長、警史專家林建強珍藏多張二戰香港集中營的往來書信,每一封書信,都記錄着當時各國及香港戰俘的悲慘故事,從中見證日軍的殘暴。

林建強指,戰前,英國、俄羅斯、葡萄牙等僑民來港生活,有部分僑民參軍,日軍佔領香港後,將外國僑民全部囚禁入集中營。集中營可以通訊,但只限於明信片般大的書信,只能寫下寥寥幾行字。郵件出營入營必經日軍嚴格審批,獲得通過會蓋上印章「檢閱濟」,即是檢查站,「檢閱濟」印有負責的日兵姓名,然後才交給營中俘虜。所以能夠寄出的書信,已經不敢寫日軍殘暴真相。

一封書信於1944年9月3日由居於銅鑼灣修道院的媽媽,寄給被囚在深水埗戰俘營的兒子Nicholas A.Halfter。Nicholas1938年至1972年任職香港中華電力的俄羅斯裔工程師。他於哈爾濱大學獲取工程學碩士學位後,在香港大學修讀電氣工程博士學位。日軍侵略香港時,他參加香港義勇軍,被囚禁於深水埗戰俘營。

物資短缺 要靠家中寄送支援

該信件的郵寄地址是「PRISONERS-OF-WAR, CAMP'S SHAMSHUIPO」,並蓋上「香港俘虜收容所檢閱閱濟」的印章,信件內容「請定期服用維生素片。總是想着你和你的健康,我們最親愛的,我們都很好。會按照你的要求給你寄鉛筆」下款是其母Mrs.B.Halfter。根據Nicholas的回憶錄,1942年的聖誕節前夕,深水埗集中營許多戰俘因長期營養不良和缺乏維生素而患上了腳氣病和糙皮病。他經常在強制勞動的空檔去總醫院探望生病的朋友和熟人。Nicholas強調那些患糙皮病的戰俘在死前常常精神錯亂,無法解釋自己的行為。可見集中營的基本物資短缺,要靠家中寄送支援。

集中營之間亦可互通書信。一封由深水埗戰俘營的Joseph Hefson寄給囚禁在赤柱集中營的太太。「很高興聽到你收到了家裏的消息,等待那一天。」隻言片語流露被囚夫婦倆的相互掛念,及對重獲自由的期盼。另一封囚禁在赤柱集中營的太太Mrs.M.Budden寄給囚禁在深水埗戰俘營的丈夫,從該郵件詳列赤柱集中營地址的座數及房號,反映赤柱集中營囚禁人數不少。

林建強指書信若有敏感內容,例如透露集中營的悲慘生活或管理問題等,會被日軍用黑筆塗遮。一封於1944年1月18日由赤柱集中營的英國人蘇菲,寄給居住在玫瑰崗紅十字會之家的俄羅斯籍母親。女兒在信中透露在集中營要做大量的縫紉工作。當她提及在赤柱營的白沙灣醫院工作的情況,該部分內容被日軍檢查人員刪去,相信是敏感的文字。

前古物古蹟諮詢委員會成員、現任香港海事博物館藏委員會委員高添強表示,深水埗集中營主要囚禁戰俘,亦是日佔期間最大規模的。香港投降後,日本人倉卒將深水埗的軍營改做戰俘營,囚禁約7、8000名戰俘。他指二戰時香港守軍13000人,扣除陣亡,餘下約一萬名守軍,換言之深水埗集中營已囚禁近八成戰俘,赤柱集中營則拘留外籍平民,包括政府官員、企業高層及其家眷,最為人熟知是當時的滙豐總司理祁禮賓。

至於北角集中營戰前是難民營,安置日軍侵華時逃避戰火的內地走難民眾。1945年8月31日英軍重佔香港,九龍半島的日本人、韓國人及台灣人都進入彌敦道的威菲路軍營收容所。解除武裝的日本憲兵及警察也被送進來。

1946年1月13日,大部分日僑日軍,擠上「森姆無懼」(Sam Dauntless)號返回鹿兒島。