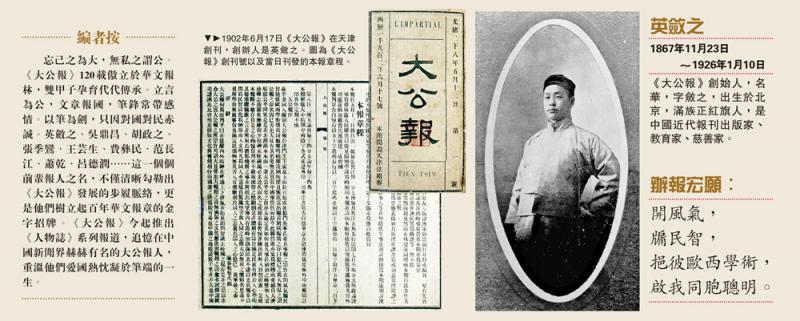

圖:1902年6月17日《大公報》在天津創刊,創辦人是英斂之。圖為《大公報》創刊號以及當日刊發的本報章程。

編者按

忘己之為大,無私之謂公。《大公報》120載傲立於華文報林,雙甲子孕育代代傳承。立言為公,文章報國,筆鋒常帶感情。以筆為劍,只因對國對民赤誠。英斂之、吳鼎昌、胡政之、張季鸞、王芸生、費彝民、范長江、蕭乾、呂德潤……這一個個前輩報人之名,不僅清晰勾勒出《大公報》發展的步履脈絡,更是他們樹立起百年華文報章的金字招牌。《大公報》今起推出《人物誌》系列報道,追憶在中國新聞界赫赫有名的大公報人,重溫他們愛國熱忱凝於筆端的一生。

今年6月17日是《大公報》創刊120周年紀念日。這張120年前誕生於天津的報紙,創始人英斂之以「文人論政」的鮮明特色,開啟了《大公報》最早的黃金時代。因此,他也被尊為《大公報》的肇始人與「大公精神」發軔的奠基者。日前大公報記者專訪了其後人、著名導演英達,以家史家風描摹的歷史景深,追尋英斂之的思想軌跡,回顧這位愛國報人的創辦《大公報》的初心。\大公報記者 孫志

「英斂之,是我們家族中最了不起的一個人。英氏後人之所以做出一點成績,其實都承英斂之先生餘惠,他是當之無愧的英氏家族第一人。」英達認為,主張維新改良的曾祖父英斂之,最本質的東西是中西交流,「擱現在叫改革開放,引進西方先進的東西為我所學、所用。」

不畏強權 愛國為民

英斂之(1867-1926),名華,號安蹇,滿族正紅旗人。據英達講述:「曾祖父在寫《大公報》社評時署名英華,斂之是他為自己所取的字。『華』本指光華璀璨、光芒四射,他自號『斂之』,則是光華內斂,謙遜寬厚的意思。」

然而,《大公報》從創立之初就以「敢言」著稱。英斂之在創刊號「大公報序」裏,即開宗明義:「忘己之為大,無私之謂公」,並要「擴大公無我之懷」,「移風易俗,民富國強」。這為《大公報》定下了不畏強權、愛國為民的報格和基調。

英達說,「我相信英斂之先生當年的『改革開放』事業,或者說中西交流這件事情,是經過深思熟慮的。因為只有這樣,中國才有出路。但是他又是站在保皇的基礎上──『我愛大清國,我怕它完了!』一個滿族人,對自己的民族,有着非同尋常的感情。英斂之先生創辦《大公報》,後來又興辦教育,其實從大處說是希望國家復興,具體一點就是要啟迪民智。」

百多年來,《大公報》曾一紙風行,也曾歷盡坎坷。「我們一直自認大公之後。《大公報》的興衰存亡,我們家族都非常關心,尤其關注她在每個重要的歷史節點上,作為一張報紙,為中國的進步所做的貢獻。同時作為《大公報》的後人,我們也一直關注她的今天和未來。」英達說。

「咱們都是大公人。」英達頗為動情地說,「我很慶幸《大公報》一直在香港有這樣一個根。而且,《大公報》後來的發展中,也一直秉承了創辦時所確立的『敢言』風格。」

維新派朋友圈 冀救民於水火

「當時一群志同道合的知識分子——就像如今的朋友圈,微信群,是一群當年被喊『二毛子』的中國人,其職業、事業、理想、愛好,就是介紹國外,中西交流,其中有翻譯家、教授、企業家,也有報人。」

在英達家醒目的位置掛着翻譯家、原北京大學校長嚴復贈英斂之的詩。「這是文物。不僅因為嚴復是名人,字寫得漂亮,關鍵是他們共情的這種情懷。」詩中寫道:

四條廣路夾高樓,孤憤情懷總似秋。

文物豈真隨玉馬,憲章何日布金牛。

莫言天醉人原醉,欲哭聲收淚不收。

辛苦著書成底用?豎儒空白五分頭。

「『四條廣路夾高樓』,指的是《大公報》報館,『高樓』其實只是個二層小樓,在當時天津四面鐘那個地方,《大公報》舊址,英斂之在此辦公。」英達說,可以看出,維新立憲派當時這些文人,做的是翻譯、交流、引進的事情。他們不是空談,也有過一段時間成績斐然。但甲午之後,洋務之路就走不通了。這個「朋友圈」的人見面不再是相互讚揚、祝賀、鼓勵,相反,是哀嘆、頹喪、發牢騷,充滿了悲憤情懷。

「英斂之先生出於對國家現狀的焦慮,希望救民於水火的心情,特別是對國人愚昧無知的深深失望,最終選擇了去辦教育,我覺得不是《大公報》的經營問題,而是緣於他本想辦一張報紙來『開牖民智』,最終發現不看報的人更多,必須從根本──辦教育上來。光憑報紙來喚起民眾,難。」

通過剖析清末皇族英斂之的經歷和背後的歷史環境,英達得出這樣的結論:「我相信像英斂之這樣的旗人,首先是希望國家好。以此出發,辦《大公報》,輔仁社,還有他辦過的靜宜女學、香山慈幼院,直到輔仁大學,其實都是他,包括所有維新派或稱洋務派,做出的種種努力和嘗試。」

任主筆撰社評 聘老師當記者

22歲時,英斂之受洗成為天主教徒。他的「朋友圈」從此和天主教密切關聯。他的其中一位教友柴天寵,正是他提議請英斂之開辦報館。英達形容柴天寵是「《大公報》的金主」。而英斂之作為《大公報》的創建者,身兼主筆、編輯、總理諸務,是辦報宗旨的實際執行者與辦報方針的掌舵者。

英斂之以如椽巨筆縱論中外時事、品評華洋時局,《大公報》成為以「文人論政」特質的獨立民營報紙。英氏所灌注的精神追求與報刊理想,對其後《大公報》的發展奠定了厚重基礎。英達表示,起碼有十年的時間,重要的「社評」文章永遠都是英斂之自己執筆,辦報的許多創舉比比皆是。英達說:「現在很多報社的成規、制度,都是《大公報》最早創立、實踐的。比如『社論』,當年叫『社評』,就是英斂之發明出來的。」

《大公報》報館還舉辦過不少賑濟災民之類的公益活動。英斂之更以白話撰寫文章,向民眾傳播科學知識。1904年他將報紙上刊登過的白話文另印成一本書,即《敝帚千金》,希望能夠「洵刊破除國民愚昧謬妄之見識,喚起國民合群愛國之精神。」

英達還講了一樁英斂之聘請其老師為《大公報》記者的故事。當初窮小子英斂之「忤逆」與貴胄女私定終身,全靠這位教書先生從旁說合,英斂之由此娶了愛新覺羅.淑仲為妻,聯姻皇族。「他可能是最老的記者。」英達說,「我相信英斂之能有超越他時代的思想,與這樣亦師亦友的人物對他的教育是分不開的。」