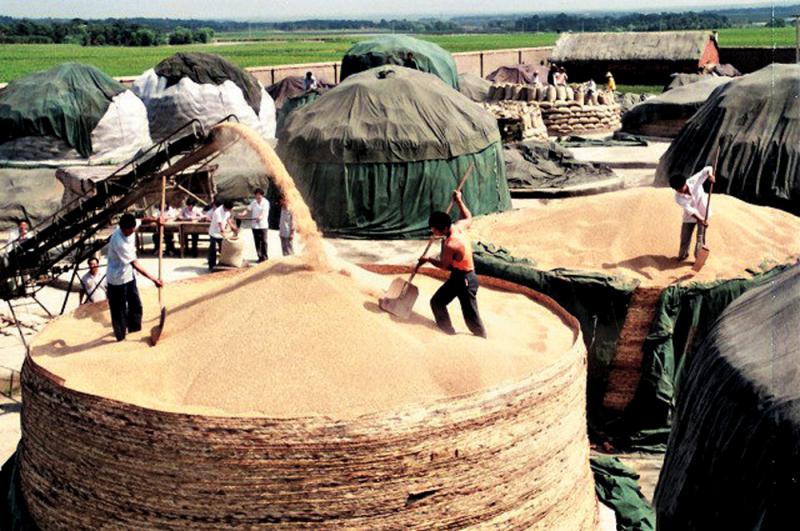

圖:小崗村發生的翻天覆地的變化,是我國改革開放的一個縮影。圖為1989年小崗村的豐收景象/資料照片

1978年,安徽省鳳陽縣小崗村18位農民以「託孤」的形式,冒着巨大的風險按下紅手印,將村集體土地「分田到戶」,拉開了中國農村改革的序幕,更贏得了「改革第一村」的美名。近年來,小崗村通過加快土地流轉、開展集體資產股份合作制改革、實行「農民變股東」試點等農村發展的創新舉措,再次踏上改革征程。目前,流轉土地面積已佔可耕地面積的60%以上,以集約型現代農業的形式經營,實現了土地經營效益的最大化。/大公報記者 趙臣

1978年11月的一個冬夜,鳳陽縣小崗村18戶農民,簽下如是契約:「我們分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,如以後能幹,每戶保證完成每戶的全年上交和公糧,不再向國家伸手要錢要糧。如不成,我們幹部坐牢殺頭也甘心,大家社員也保證把我們的小孩養活到18歲。」彼時,這群衣衫襤褸的農民也沒想到,一場改變中國億萬農民命運的改革實踐,正由他們拉開大幕。40年過去了,「大包乾」帶頭人之一的嚴立華說,當年搞「大包乾」只是為了能吃飽肚子活下去,而現在過上的好生活是當時「想都不敢想的」。2016年4月,中共中央總書記習近平在安徽小崗村考察時這樣感慨。「小崗村發生的翻天覆地的變化,是我國改革開放的一個縮影,看了讓人感慨萬千。實踐證明,唯改革才有出路,改革要常講常新。」

曾家家乞討 到月入翻九番

1978年前的小崗村,是遠近出名的「三靠村」,「吃糧靠供應,花錢靠救濟,生產靠貸款」。上世紀60年代,小崗村曾出現餓死60多口人,餓絕6戶的慘況。今年69歲的嚴宏昌,是小崗村「大包乾」18位帶頭人中的帶頭人。當年分田到戶,嚴宏昌是小崗生產隊隊長,最為主要的組織策劃者。村民「大包乾」簽訂的「生死契約」,正是出自他之手。

那時的小崗村有20戶人家,共115人,耕地1100畝,但適種只有300畝,人均年口糧只有幾十斤。嚴宏昌介紹,自1957年開始,全村年年吃國家供應糧,很多時候一年要吃11個月。村民吃不飽飯,正月裏家家戶戶就開始出去討飯。嚴宏昌說,當時小崗村有一句俗語,每到秋收後,「算盤響,換隊長」。必須要改變現狀,嚴金昌在此時有了把小崗村分地到戶的想法。

在分地後大家的勞動積極性遠遠超出嚴宏昌的意料,「再也不用吹哨子了,村民主動向別的生產隊借牛、借犁早早就完成了冬耕,連村裏的荒地、田角都開墾了出來」嚴宏昌說。實行「大包乾」後的第一年,小崗村在遭遇罕見大旱的情況下,仍然取得了大豐收。光油糧總產就達到了3.5萬斤,相當於前20年產量的總和。小崗村人不僅吃飽了肚子,還上交糧食給國家和集體,當年實現人均純收入400元,是上一年的18倍。

一二三產並進 做鄉村示範

如今,時光流轉,發展現代農業,開拓鄉村旅遊,鼓勵農村電商,喚醒沉睡的集體資產……小崗村又一次站在了農村改革的前沿。在嚴宏昌家中,記者看到一本今年4月下發的《小崗村鄉村振興實施方案》。根據該《方案》,小崗村下一步將着力推進一、二、三產業融合發展,其中包括加快推進5平方公里的產業園區建設、爭創國家5A級景區、建設4300畝高標準農田等多項內容。目標就是在國家實施「鄉村振興」戰略下,把小崗村建設成為一個生產、生活、生態融合,創新、創業、創意融合的全域田園綜合體,成為中國「鄉村振興」的示範。

在十年前區劃調整後,現今的小崗村已轄有23個村民組,4173名村民,耕種面積擴展到1.45萬畝。今年2月9日,小崗村近百名村民代表聚集在「大包乾紀念館」前,領取了小崗村第一次集體經濟收益股權分紅,每人350元。2017年,小崗村實現村集體收入突破820萬元,農民人均收入也從當年「大包乾」前的20多元增長到18000多元。為促進發展現代規模農業,小崗村去年完成了21,320畝村集體土地所有權確權頒證。截至目前,小崗村土地流轉規模已達8,800畝,佔耕地總量的61.2%。