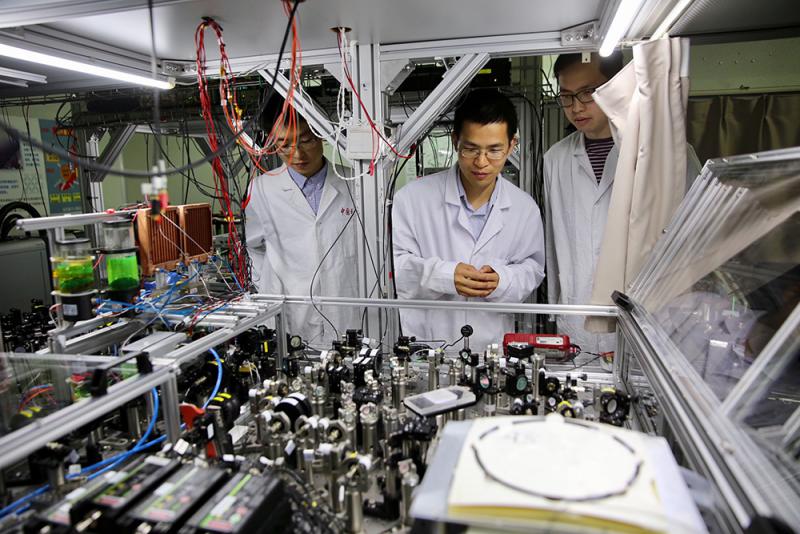

圖:中國科學技術大學研究團隊在中科院量子信息和量子科技創新研究院上海實驗室檢查光量子計算機的運行情況 新華社

27日,科技部在京發布「2017年度中國科學十大進展」。依據得票高低,「實現星地千公里級量子糾纏和密鑰分發及隱形傳態」、「將病毒直接轉化為活疫苗及治療性藥物」、「首次探測到雙粲重子」等10項入圍。科技部基礎研究管理中心主任劉敏表示,絕大多數入選項目相關研究成果在《自然》、《科學》等國際頂尖刊物發表,得到國際學術界高度評價。部分研究成果被視為「重大突破」、「填補空白」,或成為「重要里程碑」。/大公報記者 周琳北京報道

不久前,中國「墨子號」衛星首次跨越7600公里實現與遠在奧地利的視頻通信和量子密鑰分發,引起國際學界關注。「墨子號」量子科學實驗衛星是中國完全自主研製的世界上第一顆空間量子科學實驗衛星,於2016年8月16日發射升空,2017年1月18日完成在軌測試,正式交付開展科學實驗。

開量子保密通信新紀元

這一研究為構建覆蓋全球的天地一體化量子保密通信網絡提供了可靠的技術支撐,為中國在未來繼續引領世界量子通信技術發展和空間尺度量子物理基本問題檢驗前沿研究奠定了堅實的科學與技術基礎。相關進展分別發表在《科學》、《自然》,並得到國際學術界的高度評價。「墨子號」首席科學家潘建偉教授也入選了Nature雜誌評選的「2017年度改變世界的十大科學人物」,被稱為「讓量子通信馳騁於天地之間的物理學家」。

同時,另一量子科技入選項目「利用量子相變確定性製備出多粒子糾纏態」,則實現了多粒子糾纏這一量子物理實驗研究的一大追求。清華大學物理系尤力和鄭盟錕研究組,通過調控銣-87原子玻色─愛因斯坦凝聚體中的自旋混合過程,使其連續發生兩次量子相變,實現了包含約11000個原子的雙數態的確定性製備。這一全新的理解和糾纏態製備方法為未來其他多粒子糾纏態的製備提供了一種思路。

實現氫氣低溫製備及存儲

支撐航空航天、交通運輸的關鍵材料和清潔能源技術也入圍了此次十大進展。其中,北京大學化學與分子工程學院馬丁研究組與中科院山西煤化研究所溫曉東以及大連理工大學石川等合作的研究,實現了氫氣的低溫製備和存儲。這種過程裝置簡單、耗能低,容易和車載或固定聚合物電解質膜燃料電池整合,而釋放出的氫氣佔重比可達18.8%。

北京科技大學呂昭平研究組與合作者針對低成本高性能的目標,創新提出利用高密度共格納米析出相來強韌化超高強合金的設計思想,極大增強了合金的強度但不犧牲其延展性能,為國防裝備建設提供強大科技支撐。所涉及的顛覆性合金設計思想也可應用於其他結構材料的研發。

此外,病毒直接轉化為活疫苗及治療性藥物、首次探測到雙粲重子、實驗發現三重簡並費米子、實現氫氣的低溫製備和存儲、研發出基於共格納米析出強化的新一代超高鋼、發現新型古人類化石、酵母長染色體的精準定製合成及研製出可實現自由狀態腦成像的微型顯微成像系統也入選了「2017年度中國科學十大進展」。