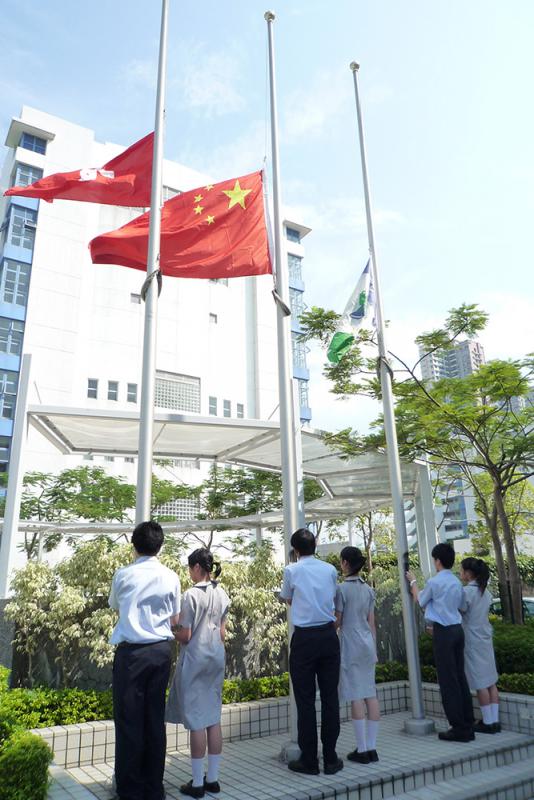

圖:陳嘉琪表示,課改一直重視國民身份認同

「見慣風雨,見慣改變,盡視作自然。」十八年間,陳嘉琪由港大教育學院學者轉型為專責課程變革的教育高官。從教育署、教育統籌局到教育局,署長、局長換了一個又一個,但她始終如一,全心全力推動和落實課改,「忠實執行教改的指示」。

1998年,陳嘉琪獲時任教育署署長余黎青萍聘為助理教育署署長兼課程發展處總監,其時教改開始醞釀。不久,羅范椒芬獲委主掌教育署,其後升任教育統籌局局長。2002年,政府實施高官問責制,羅范椒芬轉為常任秘書長,教統局局長換上李國章,教改全面推行,教育署併入教統局。再之後,教統局改名教育局,孫明揚登場,繼之為吳克儉,教育局常任秘書長也如走馬燈。

不過陳嘉琪繼續專心一致發展課程,包括落實新高中通識教育科、制定德育及國民教育課程指引(可惜在「國教風波」中被妖魔化而最終遭擱置),還加強及理順各項專業支援措施,與各界合作繼續改善資訊科技教育策略等等。

感謝羅范李國章支持

回望課改歷程,陳嘉琪特別感激羅太和李國章的支持,強調課改文件《學會學習》第一次把課程作為核心,所提出四大關鍵項目(從閱讀中學習、專題研習、德育及公民教育、資訊科技),都能從教師可理解和實踐的角度入手,經過實踐並取得成效。

最令她欣喜是十歲兒童在國際閱讀評比中,港生排在前列。「四大關鍵」項目這個框架稱得上「滴水不漏」,能將教改強調的廿一世紀能力貫串於課程,包括重視溝通、語文、科學和藝術等共通能力。她表示,小學課改最見成效,與小學沒有公開試壓力,以及小學教師成功做到範式轉移有關。

「2002年,我們已經將國民身份認同寫入課改文件,也重視價值觀的培育。」陳嘉琪表示,課改一直重視國民身份認同,包括在小學常識科講基本法,今年更專門制定中小學教基本法的課時,又編訂《憲法與基本法》教材。「我們一直做調查,2003年德育情意低於其他項目,2007年已明顯提高。我們在文件也將國民身份列為五個首要價值觀之中。」

綜觀十五年課改,似乎毀多於譽,陳嘉琪表明課改「不是照搬西方,也沒有純粹能力主導。1998年上立法會時,我就指出,研究沒有證明,小班勝於大班。」

對於鬧得滿城風雨的小三TSA爭議、中國歷史科會否變成高中「夕陽科」、通識科是否鼓吹歪理強辯,多年來她面對許多責難,慨嘆「堅守信念宗旨及學校需要來堅持」。她承認,如果重頭開始,也許政治敏感度高一點,相信可以處理得妥當一些。

陳嘉琪感慨,在教改路上的堅定同行者不多,前任課程發展議會主席高彥鳴教授早逝令人惋惜,「他正直,專業」,如果大家都積極講解改革理念和方向,局面會比較好。可惜,近年社會環境複雜了。