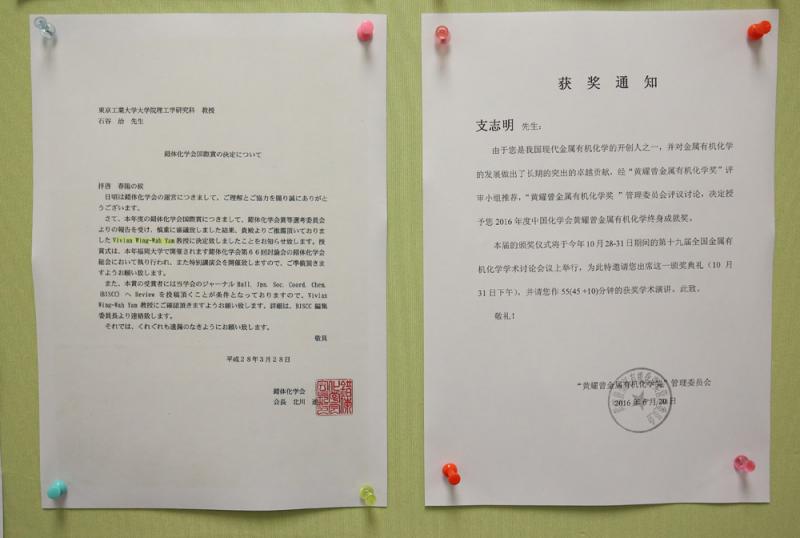

圖:今年獲頒發日本錯體化學會國際獎

談到全球的科研環境,任詠華慨嘆,牛津大學研究實驗室加有玻璃牆,外面設有學生書枱,學生既能看到實驗過程,亦避免吸到實驗的化學品氣味。她說,新加坡的南洋理工大學參考英國牛津大學的圖則興建研究實驗室,後來發現不夠應用,還加建第二棟。

「香港的科研環境卻非常擠迫,我們並不是每一個學生都有一張實驗枱,通常都是兩個人,有時甚至三個人一張。外國不時都是一個學生使用一個通風櫃,我們則是二至三人共用一個,而且我們是坐在實驗室裏頭,在實驗旁邊擺放椅子供學生觀看情況。」

她直言,香港科研佔本地生產總值只有0.74%,深圳佔4%以上,一般地區至少約佔3%,「相比起其他面臨經濟困境的國家,香港經濟相對穩定及充裕,政府應該投放更多資源在科研和教育上,例如像港科院創院院長徐立之教授建議增加500億元科研基金,這主意值得考慮。」

港科學家艱辛環境獲成就

任教授憶述,本港科研資源採購困難,雖然隨着時代變遷,方便了科研發展,例如以前學術期刊寄到香港要坐船運來,需時二至三個月,現在只需在互聯網便能下載,「但是目前化學品送運仍很費時,相比英美兩國只需三日速運便已收到,香港快則個多月,普通的兩個月,慢的三至四個月也有。和內地、日本和韓國有存放地點相比,我們明顯輸了一截。」

任詠華補充,香港的科研設施環境一直有欠理想,但教授們在艱辛惡劣的環境下依然取得出色的科研成果,例如前香港理工大學校長潘宗光教授和香港大學陳世祥教授,是很知名的科學家,雖然他們是在資源缺乏的情況下做科研,但幹得很出色。任的博士導師支志明教授和她自己早期做科研的日子也十分艱苦。她說,先天缺陷下也能做到如此成績,其實社會應該給予更多支持,從而更好推動香港創新科技發展。