人民幣作為一種經濟工具的使用,應該對症經濟實際發展與需求,理性與務實的對接實體經濟發展

文|中國外匯投資研究院院長 譚雅玲

人民幣加入SDR是我們主觀的進步和客觀的認可,既是我們未來的發展機會,也是風險挑戰。我們未來需要加強改革實效、促進市場開放很急切,並非僅滿足上述的一種國際職能的進步形式。尤其是當下中國經濟特性處在經濟偏冷、金融過熱,人民幣作為一種經濟工具的使用,應該對症經濟實際發展與需求,理性與務實的對接實體經濟發展,其貨幣功能的潛力更應直接對接外貿行業的進步與進取,尤其是產品的升級換代和地域的開拓擴展,盡量去除前期操之過急或浮躁急躁的推進偏激。

2015年10月國內外市場一直期待的人民幣入籃SDR(特別提款權)終於塵埃落地,國際貨幣基金組織(IMF)執委會宣布將中國人民幣納入特別提款權貨幣籃;2016年10月人民幣正式入籃開啟生效,人民幣歷史性成為首個被納入SDR的新興市場貨幣。由此人民幣在SDR的權重為10.92%,列為第三,其中美元在SDR的權重為41.73%,歐元在SDR的權重為30.93%,英鎊在SDR的權重為8.09%,日圓為8.33%。中國人民幣正式入籃SDR是一個重要里程碑時間,這表明人民幣是對中國改革進程的認可,國際貨幣基金組織也表示期望中國幫助促進SDR的應用,並認為人民幣已達到「自由使用」標準。

面對這一新的開啟格局,作為一名專業研究者,我的長期觀察與跟蹤經驗,我認為當前中國的貨幣工具使用不是真正經濟實力的推進與保障,甚至在投機性和偏激性的特殊時期,人民幣的安全與穩健面臨巨大的風險壓力,謹慎和妥善對待至關重要。因為SDR僅是國際貨幣基金組織機制的一種記帳模式,既不代表貨幣自由流通,也不代表貨幣可以隨意使用,這僅僅是國際貨幣資質的一種獨特形式,不是准貨幣的標準。

尤其在中國經濟當下,實體經濟與實業發展面臨巨大的挑戰,需要真正的經濟動力,並非是簡單的貨幣模式。當今國內對於貨幣問題關注過多,對經濟實業關注太少,即使貨幣貶值也不能發揮對實體經濟的促進作用,反之擴大金融投機的恐慌心理。此時的人民幣加入SDR對金融不是雪中送炭,甚至可以說是火上澆油,或將進一步刺激投資與投機的衝動,尤其是社會環境對SDR的理解與解讀有點偏激;但對實體經濟而言或是雪上加霜,即本來不景氣的經濟將會面臨更嚴峻的挑戰與考驗,本來人民幣加入SDR是一件有意義的事情,但目前則成為一種炒作的因素。進而導致脫離與放棄實業經濟,僅簡單關注人民幣工具的作用,偏離經濟軌道將會喪失人民幣貨幣的基礎與支撐。

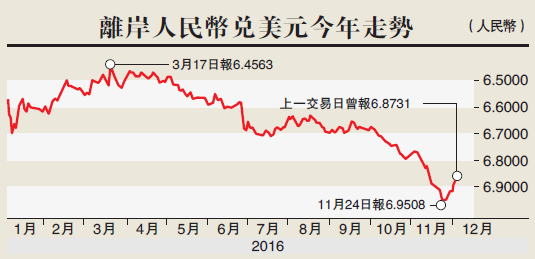

此事件之後,中國在岸人民幣貶值,離岸人民幣升值現象已經表明:人民幣經濟失去潛力,人民幣投機加大炒作,預期是核心因素。因此,筆者更擔憂的是風險。

風險之一:人民幣的不健全是基礎。

至今為止我們討論人民幣加入SDR集中在結算與支付貨幣功能,嚴重忽略交易功能與自由兌換模式,目前人民幣的路徑與發展存在一種不正常的思路與情緒,人民幣國際化偏激,更增加人民幣未來風險。

首先,人民幣實體經濟被冷淡。中國外貿崛起讓人民幣受到關注與提升,即經濟實體推進人民幣被重視。如今事實很清楚:人民幣結算是規模概念,目前已經脫離實體經濟。因為人民幣結算量在增,但人民幣貿易量在減。最新的貿易數據顯示的進出口不景氣嚴重,甚至貨物貿易與服務貿易已經展現逆差。我國作為一個加工貿易為主的國家,貿易景氣程度對國民經濟以及貨幣地位很重要。尤其是貨幣自由化的第一個指標就是貿易結算的作用。因此,在當前的經濟環境下人民幣實體經濟基礎不足明顯。脫離實體經濟的發展狀態預示的是貨幣風險在增加,急切的金融貨幣刺激的是投機,不是經濟利益。尤其是當下我國經濟實體不足,經濟過冷嚴重,再用金融高漲推進必定是火上澆油,不利於發展,更不利於安全。中國外貿與中國製造打造了人民幣的今天,未來的人民幣依然需要實體經濟的中國外貿和中國製造保駕護航人民幣。

其次,人民幣金融市場非專業。伴隨人民幣進程的推進,非專業主流凸顯。尤其是在經濟發達程度不夠、金融市場體系不健全下的人民幣應該引起警惕增加,不是發展開放機會多多。簡單舉例,中國外匯市場尚未完全開放,我們只有銀行間外匯市場,並沒有國際上真正意義的外匯市場。加之中國金融監管體制處於低水平,甚至呈現分業監管、混業經營的複雜局面,外匯領域的風險在於專業定力不足,居民炒匯多用外牌產品技術與市場,國內對接缺少專業化、標準化和國際化,進而外匯的投機性很大,包括人民幣跨境結算,本意是推進貿易,其實是投機、對沖與套利為主。因此,貨幣貶值在中國市場的結果是加劇恐慌,人民幣拋盤增加,外匯儲備減少,外貿收縮加劇。總之,金融專業不足是影響中國貨幣發展的重要基礎,值得高度重視,引起警惕。

風險之二:人民幣的被掏空是現實。

一方面體現在中國外匯儲備的減少,包括中國資本流出的現狀已經凸顯;去年中國資本流出壓力較大,資金流出規模達到8000億美元左右,今年以來依然是5000多億美元的敞口壓力;資金流動的負效應伴隨人民幣貶值階段而被推波助瀾。另一方面是中國實體經濟不足嚴重,主要經濟指標減速,企業生產能力退化,居民收入來源不確定;尤其是過去的外貿優勢減弱、製造業的輝煌時期褪色,進而生產與技術創新不足明顯存在。中國人民幣經濟基礎要素處於不確定之中,未來遠景難以確定與樂觀,反之金融危機的炒作正在進一步加劇;拋售人民幣與購買美元的風潮直接干擾與破壞市場的正常與平常。雖然中國外匯儲備以及經濟實力的增強,是使得人民幣海外擴張具有期望,但實際人民幣的市場能力並不充分。尤其是貨幣定價與報價能力不確定,每天的人民幣中間價依然脫離經濟基本面和企業實際訴求。此時人民幣更側重投資於投機需求,包括國際對人民幣的需求,其實虛擬的投資單邊性加大,實際貨幣功能的體現並未充分。尤其是中國經濟冷、金融熱的現象極其明顯,人民幣積聚房地產、股票、理財、期貨等金融產品凸顯,冷落或偏離實業、企業和生產狀態明顯,人民幣失去經濟根基嚴重,風險預警值的關注與重視。

風險之三:人民幣的認知管理有盲點。

目前人民幣國際化的輿論導向是主流,無論政府、企業或學界可以說是一窩蜂的推進,無知與盲目性很大。首先人民幣國際化在挑戰美元霸權,對中國的安全是威脅。其次人民幣規模化偏激並脫離實體,對實業是顛覆。最後人民幣程序化錯位並超出體制結構,對監管是考驗。據路透社最新報道,隨着人民幣納入SDR貨幣籃子,外國資產管理公司正在準備增加人民幣計價債券的敞口。一些基金管理公司表示,他們也會對資產組合相應作出調整。獲得改革貨幣基金組織的肯定會提高人民幣作為國際儲備貨幣的地位。目前中國金融監管體制依然是分業管理模式明顯,而市場已經提前進入混業經營狀態,中國股市的經歷已經表明分業監管已經難以控制混業的風險與管理。

面對此狀的中國人民幣程序和進程,更需要準確的專業規劃,更需要適宜中國國情的需要,目前的人民幣要面對與解決的是發揮對實體經濟的推動與促進,超出經濟體量的貨幣供給如何讓實業進步與實體增長是關鍵,並非是渲染人民幣規模的簡單化形式。

當前中國央行持有規模實際只是冰山一角,人民幣納入SDR將觸發諸多外匯儲備管理公司重新分配持倉權重。預計未來五年總共約有6000億美元的資金將流入人民幣資產。中國已經取消外國央行及主權財富基金在中國銀行間市場的買債額度限制,同時計劃延長人民幣交易時間,以覆蓋歐洲交易時段,這勢必吸引更多亞洲以外的投資人。這些數據帶來的不確定性較大,風險控制是重中之重。

特別值得回顧與總結的是,當年加入WTO與如今的加入SDR,形式追求是一樣的,實際狀況是不一樣的,未來結果將並不確定,即國際準則的進入不代表實際力量的結果。特別是基礎要素配置則不同,一個靠實業實力,一個靠金融虛擬,但可以預料的外貿萎縮已經被接受,經濟收縮正在進行,加入的目的不僅僅是形式,最重要得是內容與實質、本質的發生與進步、進取。加入SDR是人民幣進程一部分,但非主要部分。

中國人民幣的開放與改革面臨很大的挑戰與阻力,經濟冷與金融熱的交錯已經使得重心有所偏離,此時的事件與事態應該注重安全與進步,非虛擬表面與短期機會。期待未來的美景,但眼前的腳踏實地是基礎。尤其是當前國際貨幣體系的競爭日趨激烈,中國在中期的壓力越來越大。而且圍繞美元、美聯儲的國際熱點焦點更加複雜,預期混亂十分嚴重。

目前中國匯率改革的基礎問題依然嚴重。一方面是外圍環境的吹捧極端,包括中國入籃SDR,其中有很多跡象與方法是違背國際標準與方式的。另一方面是中國經濟的能量與金融的能力被誇大嚴重。目前世界銀行的界定國家資質,中國經濟依然是發展中國家範疇,市場經濟的認可並未被廣泛接納,尤其是主要發達國家並未認可。國際貨幣基金組織的界定,中國貨幣依然是本幣,既不是該組織認可的外匯儲備,人民幣依然不是可自由兌換貨幣。綜上兩條目前中國狀態的浮誇性較大,這對一個貨幣而言是一種潛在的巨大風險,超出能力與能量的結果將面臨較大的風險。

因此,我們特別需要強化與強調人民幣長期戰略側重國內,外貿基礎加緊推進與夯實十分緊迫。中國歷史經驗顯示,外貿積極效應推動中國國際地位、國際競爭力展現是經理的重要階段,也是發展進步的必然過程。中國外貿進取對經濟的意義與貢獻十分重要。而從任何一個經濟體發展過程看,外貿起步與外貿保障是經濟階段的必然,也是重要階段。即使世界經濟發展到今天,投資、金融主基調凸現時期,外貿的作用與進城依然是基礎與保障。

因此,美國重視外貿沒有放鬆,德國人抓緊外貿推進經濟,日本人進取外貿促進經濟復甦。因為對外貿易不僅把商品生產發展很高的國家互相聯繫起來,而且通過對外貿易使生產發展水平低的國家和地區也加入到交換領域中來,使作為一般等價物的貨幣深入到他們的經濟生活中,使這些國家和民族的勞動產品日益具有商品和交換價值的性質,價值規律逐漸支配了他們的生產。

隨着各國的商品流通發展成為普遍的、全世界的商品流通,世界價格的形成,表示價值規律的作用擴大到世界市場,為各國商品的生產和交換條件進行比較建立了基礎,促進了世界生產和貿易的發展。可以實現互通有無,調劑餘缺,優化資源配置。可以節約勞動,提高企業經濟效益。吸收和引進當代世界先進的科技成果,增強本國經濟實力。接受國際市場的競爭壓力和挑戰,可以促進國內企業不斷更新技術,提高勞動生產率和產品的國際化水平。通過對外貿易,參與國際分工,節約社會勞動,不但使各國的資源得到最充分的利用,而且還可以保證社會再生產順利進行,加速社會擴大再生產的實現。對外貿易是經濟增長的引擎被早期古典經濟學奉為金科玉律,也是發達國家的經濟實踐所證實的根本路徑。

上世紀60年代亞洲四小龍實施出口導向戰略取得巨大成功尤引人矚目,這些實例對其他發展中國家的經濟發展道路的選擇具有一定的參考價值。對外貿易對一國經濟增長具有不可忽視的作用,也是我國經濟發展史的重要里程碑階段經驗。