算力是新時代的「生產力」,是人工智能(AI)發展的三大動力源之一,將直接決定智能製造等高端產業的競爭力。目前內地各大城市都在加大投資,構建全國一體化算力網,為高質量發展提供堅實的新基礎設施基座。

算力網的建設可能是一個需要持續投資上萬億元,持續數十年時間的工程,將積累大量的重資產,比如芯片、服務器、機房等。這些高折舊、難流動的高科技資產本身就能夠產生價值,如果能夠通過市場加以盤活,無疑會為算力發展提供給源源不斷的資金。近年來,各地政府、交易所、銀行、保險都在做同一件事:把高科技資產變成可拆分、可定價、可融資的金融資產。

2023年1月,成都率先推出1億元(人民幣,下同)「算力券」,隨後追加1億元「模型券」。深圳把5億元「訓力券」與區級券疊加,初創企業補貼比例高達60%,單筆封頂1000萬元,且「訓力券」可直接用離岸人民幣結算,港企登錄深圳數據交易所即可購買算力。

政府補貼實現1:5槓桿投資

上述城市的實踐基本形成了清晰可複製的模式,由政府率先引導投資,政府在算力方面每投入1元,可以吸引更多社會資金跟進投資。一般情況下,企業可能跟投1元至2元,其他社會資本也跟投3元至5元,可以實現1:5以上的帶動效應,真正實現了「小資金、大槓桿」的投資拉動作用。

在發展算力的過程中,如何融資是保證投資持續性的關鍵。為化解「算力重資產、長周期、高門檻」痛點,各地積極搭建地方融資平台。目前主要有三種模式。

一是「算力券+信貸」模式。企業將持有的各類算力補貼券作為抵押,由銀行按券面金額的3倍至5倍提供貸款。這屬於傳統的商業銀行抵押貸款,雖然利息較低,但是缺點也非常明顯,即政府提供給企業使用的算力券在抵押給銀行之後,也就不能使用了,變成了抵押物,這與政府發券的初衷背道而馳。這種做法不如由政府為企業提供擔保或其他抵押物向銀行貸款。

二是「設備直租+回租」模式。企業從一次性大額投資變為只支付設備租金的方式來使用算力,降低了企業負擔,但是這種做法存在較大風險,即當硬件設備的市場價格下降一定幅度之後,租賃公司存在虧損的可能。一般來說,企業租賃算力設施需要三年以上,以現有的AI芯片更新換代速度來說,硬件貶值是大概率事件,這個商業模式很難維持下去。

三是「REITs+Pre-REITs」模式。對已進入穩定運營、現金流可預測的智算中心,打包發行基礎設施公募REITs(房產投資信託),這個方式和其他傳統資產的REITs模式是完全相同的。但是現實情況是,有穩定現金流的智算中心仍很少見,在進入這個階段之前,大量投資都沉澱下來,而且折舊很高。更多的可能是需要為建設期項目先發行Pre-REITs,引入股權資金,建設完成後再裝入REITs,實現「建設─運營─退出」閉環。這種模式需要大額「耐心資本」的支持,真正有這個能力的可能是保險資金。

上述傳統金融手段的落地還需要項目所在地金融行業的支持,尤其是本地的商業銀行、股權投資機構和證券市場,具有這些條件的城市不多,大概只有北京、上海、深圳、香港等金融中心城市能達標。

深圳數據市場繁榮

深圳在算力融資方面的探索值得各地參考。同樣是用未來的現金流融資,深圳採用的是算力合約融資和算力收益憑證融資方式。而深圳在數據市場方面的先發優勢,又使得語料庫數據能夠得以在市場變現。

算力合約是把未來的算力機時提前變現。一份預付並鎖定價格、期限的機時合同就是一張算力合約,例如1000張A100顯卡的十二個月使用權,可按天轉租,獲得穩定的租金現金流。這種合約可以在指定市場交易。深圳數據交易所2024年7月上線「算力合約OTC」,日均成交2000萬元,銀行按未來現金流折現給出60%至70%質押率,企業兩天內即可拿到貸款。這種融資方式杜絕了算力券作為抵押物對高貴算力資源的閒置和浪費,貸款銀行也可以通過市場價格變化調整貸款風險敞口,政府、企業和銀行都能夠實現資源高效配置。

算力收益憑證(CRT)是另一種「合約」,用於把租金流進行證券化處理。智算中心可把未來6個月至12個月的租金現金流打包成特殊融資工具(SPV,Special Purpose Vehicle),憑此發行可拆分、可交易的數字憑證。例如深圳福田區與平安證券推出了「深算 CRT01」,首期3億元,質押率70%,預期年化收益9%,遠比市場上其他理財產品的收益更吸引人,銀行理財、保險資管、產業基金紛紛積極認購。

硬件會折舊,合同、數據、現金流則不會,它們才是AI時代的真正硬通貨。除了合同和現金流,深圳的一些高質量數據也可以用來融資。眾所周知,AI數據是算力之外的另一個重要資源,高質量語料庫的價值非常高。語料庫是AI企業加工數據的成果,擁有知識產權。語料庫裏經過脫敏、標註、版權清晰的數據集,可按「單價×數據量×更新頻率」估值。

譬如,一家醫療AI公司把500萬張影像數據打包質押給招商銀行,估值1200萬元,成功拿到800萬元授信,年化利率僅4.5厘。這種數據產品融資模式不會影響AI企業對數據的正常使用,同時也可以將這項寶貴的數據資產盤活,讓企業借雞生蛋,使抵押的數據資產升值,為銀行提供了抵禦風險的更厚的「安全墊」。

香港人才優勢突出

深圳作為大灣區的科技創新中心和重要的在岸金融中心,在用金融工具和數據市場為算力行業賦能方面走在了前列。而從整個大灣區的範圍看,發展算力的方法和潛在空間更大。以開源和數據上雲為例,廣州超算中心把Llama3、ChatGLM、Stable Diffusion等主流基座模型鏡像到公共倉庫,企業點擊「一鍵克隆」即可獲得與硅谷同步的開源代碼;廣東高校學生每貢獻一行代碼,就在鏈上留下不可篡改的署名,畢業即可兌換深圳福田區發放的「模型券」。這些開源的做法有效壓低了技術進入門檻,而上雲則削平了數據資源門檻。

廣東省把韶關、廣州、深圳三地機房聯網成「超算互聯網」,延遲低於5毫秒(ms)。企業只需在雲平台勾選GPU型號,系統自動匹配最近的空閒節點,並把費用折算成可交易的「算力券」。如,佛山某家電龍頭把500台工業機器人接入雲端,電費最低時段優先調度,訓練成本比自建機房下降了40%。開源讓模型權重「可確權」,上雲讓機時「可量化」,二者疊加,算力合約、語料庫、CRT才有了清晰的估值錨和實時流動性。換言之,開源與上雲與這些現代金融工具的結合,讓融資槓桿靈活轉動起來,才是深圳算力融資創新背後的真正力量。

在這個體系中,香港應承擔更重要的角色。香港擁有國際人才資源優勢,通過設立「灣區人才護照」,香港高校博士生三天內可完成深圳超算中心入駐審批,享受兩地科研補貼。香港科研團隊可在0.2毫秒內調用韶關的超大規模訓練集群,成本下降40%,實現「香港研發─韶關訓練─深圳落地」的閉環。香港理工大學、哈工大(深圳)與鵬城實驗室聯合設立「產業大學」,研究生在韶關用綠電訓練模型,學分可兌換模型券,畢業後無縫落地大灣區任何城市。

香港應承擔的另一個關鍵角色是利用自身國際一流、開放的金融市場,進一步為算力金融化賦能。深圳只是進行了小範圍的嘗試,如果局限在深圳或大灣區其他城市,無論產品種類和交易規模都很難做大,這方面正好是香港最擅長的領域,而且作為金融創新,有助於為香港金融業注入新的活力,提升其新經濟「含金量」。

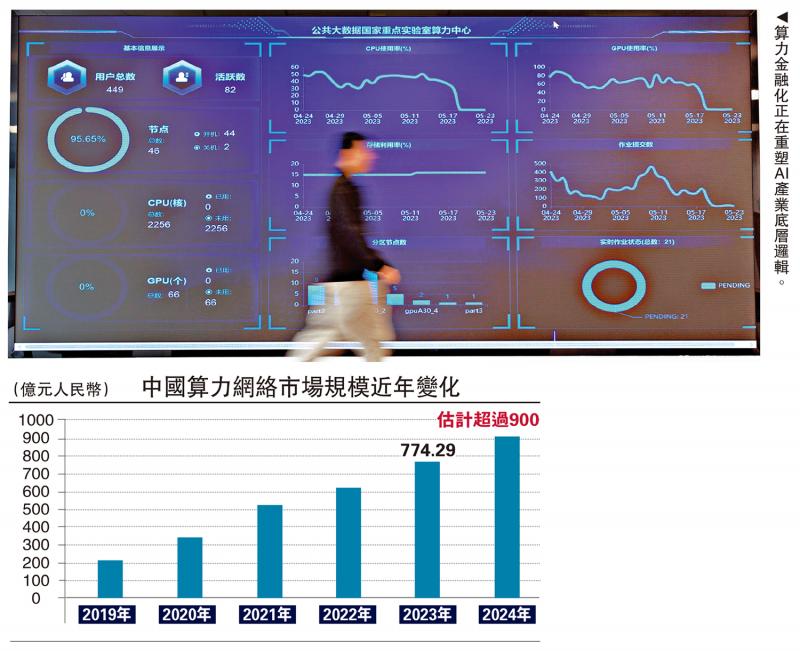

大灣區把地理上的「多城」變成算力鏈上的「一城」,其核心在於用制度創新打通「資源─網絡─市場─資本」四大堵點。從補貼到槓桿,從芯片到憑證,算力金融化正在重塑AI產業底層邏輯。政策與市場同頻共振的結果,是讓產學研在同一條算力高速公路上加速奔跑。誰先完成「驚險一躍」,誰就握住了AI時代的話語權與發展機會。

(作者為薩摩耶雲科技集團創始人、CEO)