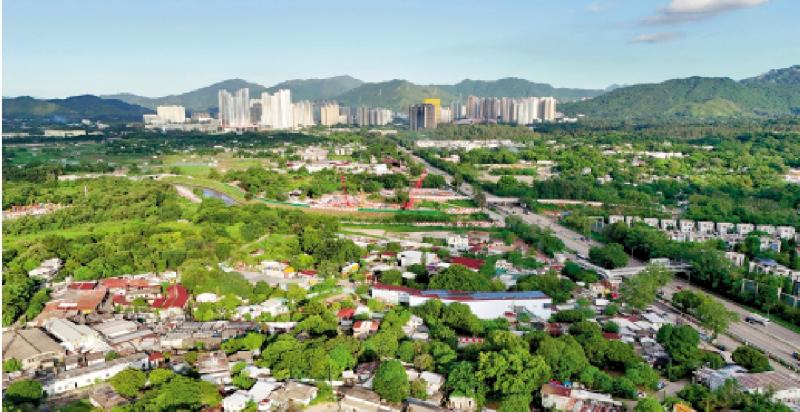

圖:北部都會區是香港未來發展的關鍵引擎,也是融入國家大局的重要載體。

新一份施政報告以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為主題,提出多項新措施,包括為北部都會區發展引入公私營合作(PPP)、建設—運營—移交(BOT)等模式。本文將探討如何借鑒內地的PPP與BOT經驗,並思考怎樣引進內地資金與獲取政策支持,同時確保資金流動的合規性與有效性。

北都區發展的規模與複雜性,需要特區政府突破傳統土地開發模式,通過多元化的PPP機制激發市場活力。根據施政報告提出的「片區開發、原址換地、分階段開發」等思路,PPP模式可從以下幾方面切入:

1)基礎設施與公共服務項目採用BOT模式。北都區的交通、能源、水務等基礎設施建設可優先採用BOT模式。例如,邀請私營企業投資建設北都區的智慧交通系統或污水處理廠,並授予其一定期限的運營權,通過使用者付費或特區政府補貼方式回收成本並獲取收益。此舉不僅減輕特區政府財政壓力,還能引入市場效率與創新技術。

2)「片區開發」與綜合運營模式。借鑒內地「新城區綜合開發」的經驗,北都區可劃分多個功能片區(如科技產業區、生態居住區),由私營開發商統籌進行土地整理、基礎設施建設、產業導入及物業運營。特區政府通過「原址換地」或「容許業權人主動交回土地」等政策,降低土地整合成本,同時以「按實補價」機制靈活處理補地價問題,提升企業參與意願。

3)分階段開發與風險共擔。施政報告提出以試點形式推行分階段開發,這與PPP的「分期滾動開發」理念高度契合。例如,在新田科技城率先試點科技產業園區項目,由企業投資建設並招商運營,特區政府根據項目的進展分階段提供政策支持與土地批撥。這種模式可降低初期投資風險,逐步匯聚人流與資本。

4)專屬法律與快速審批制度保障。北都區發展需配套專屬法律框架,明確PPP項目的權責分配、爭議解決機制與退出安排。同時,通過「快速審批制度」縮短項目立項至落地的周期,吸引私營資本加速進場。

5)建立聯絡平台。成立專門機構,負責與內地投資者的聯絡和對接,提供一站式服務,解答投資者的疑問。

內地過去20年廣泛運用PPP與BOT模式推動基礎設施與區域發展,積累了豐富經驗與教訓,特別是在項目管理、資金運作和風險控制等方面。特區政府可從以下幾方面借鑒:

1)制度頂層設計與標準化流程。內地通過國家發改委、財政部等部門聯合發布《PPP項目操作指南》等政策文件,規範項目識別、準備、採購與執行流程。特區政府可以參考此類標準化框架,制定《北都PPP項目實施細則》,明確項目評估、風險分配、績效考核等要求,避免因制度模糊導致合作糾紛。

建議聯手成立發展基金

2)多元化融資與風險管理。內地PPP項目常通過專項債、產業基金、政策性銀行貸款等方式拓寬融資渠道。例如,國開行曾為雄安新區項目提供低息長期貸款。特區政府可探索與內地金融機構合作,設立「北都發展基金」,吸引內地保險資金、社保基金等長期資本參與投資。

3)創新應用領域,從基建到產業生態。內地PPP項目已從傳統基建擴展至產業園區、生態治理等領域。例如深圳前海自貿區採用「園區+產業+金融」模式,由政府與企業共同打造產業生態圈。北都區可參考此模式,在河套科技城引入龍頭企業主導開發,配套科研設施、人才公寓與商業服務,形成產城融合示範區。

4)退出機制與可持續運營。內地經驗顯示,PPP項目需設計靈活的退出機制(如股權轉讓、資產證券化),以增強資本流動性。特區政府可鼓勵北都區PPP項目通過香港資本市場發行房地產投資信託基金(REITs)或專項債券,為投資者提供退出渠道,同時確保項目運營的長期穩定性。

5)多元化融資。內地的PPP項目往往結合政府資金、銀行貸款和社會資本,香港可借鑒這一模式,引入不同來源的資金。

6)提供政府擔保。在某些高風險項目中,政府可提供擔保,以降低投資者的風險,吸引更多企業參與。

北部都會區是香港未來發展的關鍵引擎,也是融入國家大局的重要載體。通過深化公私營合作模式,借鑒內地經驗並引進內地資本,北都區不僅能加速物理空間建設,更可形成一套可持續的發展範式。

特區政府需以「新思維」推動制度突破,同時確保風險可控與資金合規,方能實現「心繫民生、發揮優勢、同創未來」的願景。

(作者為香港中國企業協會財會專業委員會常務副秘書長)