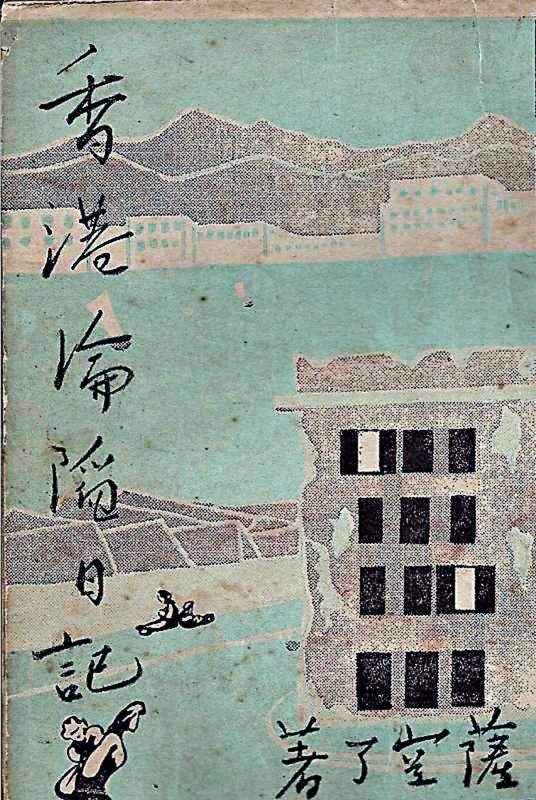

圖:薩空了著《香港淪陷日記》。

抗戰時期,從一九三七年至一九三八年,內地各大城市先後淪陷。部分文化名人為躲避戰火四處遷徙,香港成了一個落腳之處。但隨着戰火燒至香江,他們也同一百多萬市民一樣,瞬間捲入苦難漩渦。他們用文字留下的真實記錄,成了抗戰時期香港的歷史註腳。

初抵香港時,眼前是一副戰前悠閒歡騰的景象。「這似乎還是一個世外桃源,一點戰時的空氣也沒有。」(夏衍)

「十一月下旬的陽光曬到下午三時,海水似乎也溫暖宜人;海浪的白沫一陣陣*著沙灘,像是熱得在喘氣。沙灘上的反光刺人眼睛。

去年佈置在那裏的倒鉤鐵絲網,還有,那隱藏在一排私家游泳棚後面,塗著五彩偽裝,水泥建築的機關槍巢,早已不復引起人們的憂懼——人們都確信戰神不會光臨這南海的極樂世界。而且,以為單憑防空洞的建築,米糧柴炭鹹魚的儲藏,等等戰備的姿態,也夠叫這海島不捲入戰爭的浪潮了。

日落以後,燈火燦爛的港九,居然沉沉如入睡鄉。然而並不是說,這個一百八十多萬居民的都市,即便無『聲』了,嚴密地掩蔽了燈光的跳舞場內,爵士樂依然在烏啞*嘈,電影院、大酒樓,依然是笑語沸騰……」

「太平洋的濤聲在陣陣催緊,然而在皇后大道中,星期日晚上的狂歡聲充滿了人們的心胸。」(茅盾《劫後拾遺》。摘錄自一九四五年八月重慶學藝出版社影印版,個別處模糊不清,用*替代)

可惜平靜生活並不長。一九四一年十二月七日日本襲擊珍珠港,八小時後就對香港發起了攻擊。薩空了在《香港淪陷日記》(日記從一九四一年十二月八日日軍進攻香港開始,一直寫到一九四二年一月二十五日,計四十九天)中記下了這一時刻:「警報笛聲四起,上空出現飛機的嗡嗡聲,九龍東北角有清晰的轟炸聲音。」

侶倫在《九龍淪陷散記》開頭也寫道:「我永遠也記得清楚,一九四一年十二月八日那個早晨八點鐘左右,我是被一種沉重的爆炸聲震動得醒過來的。」很多人都不相信是戰爭來臨,以為是軍事演習,然而飛機的轟炸開始了,「一聲急激的狂吼破空而來,我回頭向屋後望。我看見一支敵機用了俯衝的姿式在不遠的侯王廟上空劃了條弧線又飛起。接着隆然一聲,下面冒起一股濃煙:許多磚頭和木材的碎屑在那裏飛舞起來。」恐懼籠罩着九龍半島,晚上人們從收音機裏聽到報告「日本已經向英美宣戰……」

港英軍事當局判斷,日軍來犯,必從水路,是以一切防禦工事和炮位都指向東方海面。為阻止日本軍艦入侵,船家將停泊在鯉魚門和汲水門的船隻鑿沉以堵塞航道。人們站在岸邊,默默看着一艘艘船隻沉入洶湧的海浪中。滙豐銀行儲蓄部每天只開放兩小時,每個市民只能提取兩百元現金……

然而,日軍出乎意料地棄海就陸由北向南進攻香港,駐守在城門河的蘇格蘭營幾乎全軍覆沒。九龍危在旦夕。空中不斷回響着空襲警報聲。十二月九日從早上七時到中午十二時,空襲警報拉響了五次,港府開放了所有防空洞,供市民躲避,人們不停地往避難室和防空洞奔跑。「香港當局下令切斷港九交通……九龍居民就像被斬了頭的蒼蠅一樣盲目的四處亂撞,希望找出來一個過港的機會。過港一定好麼?誰也沒有工夫考慮這個問題了。」(薩空了)

南社詩人柳亞子從他在柯士甸道的居所匆匆趕到碼頭登船渡海往港島,行色倥偬之間,寫下《十二月九日日寇突襲香港,晨從九龍渡海而作》:「蘆中亡士氣猶嘩,一葉扁舟逐浪花。匝歲羈魂宋臺石,連宵鄉夢洞庭茶。轟轟炮火懲倭寇,落落乾坤復漢家。挈婦將雛寧失計,紅妝季布更清華。」

不久,就聽到港英政府放棄九龍的消息。侶倫記:「老人家在發抖,姊妹在傾箱倒篋的找尋『危險性』的東西,撕毀着書信和文件。孩子們也奉了緊急命令,分頭從他們的書包裏、牆角裏,翻尋他們的有『抗日』意味的教科書,習字簿和自由畫。」侶倫也很痛苦地銷毀自己的作品和日記。

九日下午,陰沉的天空飄起了小雨,更添幾分淒風苦雨的離亂之感。人們紛紛冒雨到避風塘找船渡海。

宋慶齡被安排乘坐飛機離開九龍,返回內地。這位偉大的女性在這裏已經工作了四年,她傾盡心血支援內地抗戰的愛國組織保衛中國同盟、中國工合國際委員會,現在統統都要撤回內地。儘管不願意走,但局勢逼迫不得不走。啟德機場被炸得千瘡百孔,幸好還有一段倖存的跑道可供飛機勉強起飛。宋慶齡隨同姐姐登上最後一班飛機。就在她離開香港六小時後,一支日軍部隊便開進了啟德機場。