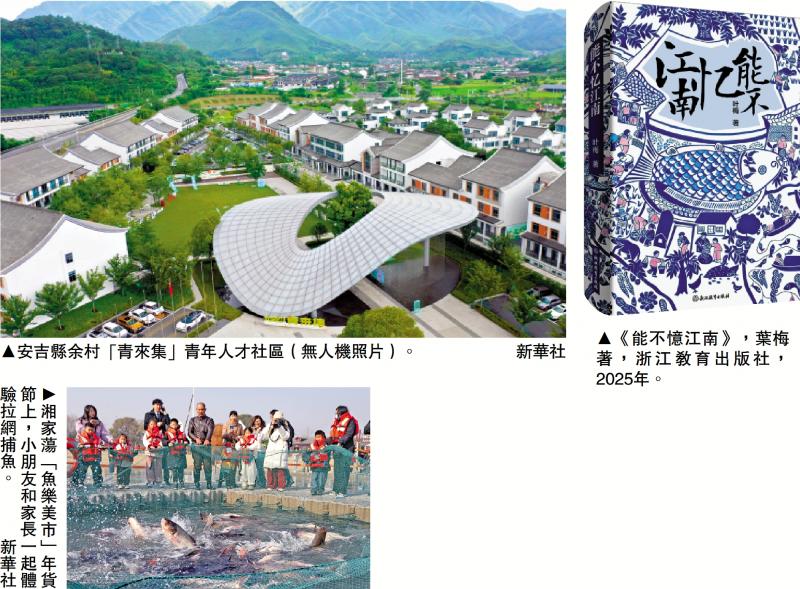

左上圖:安吉縣余村「青來集」青年人才社區(無人機照片)。左下圖:湘家蕩「魚樂美市」年貨節上,小朋友和家長一起體驗拉網捕魚。/新華社;右圖:《能不憶江南》,葉梅著,浙江教育出版社,2025年。

出生於長江三峽的著名作家葉梅,幾十年來行走於江河山川之間,走訪天南地北的市縣村鎮,以靈動的筆觸、寫下一篇篇銘刻地理滄桑的文章。近日,葉梅的最新長篇散文《能不憶江南》由浙江教育出版社出版發行,其中短篇作品《顯後村的四棵樹》《嘉禾九穗》等,曾發表於《光明日報》《中國作家》等各大報刊。都說文藝源於生活,高於生活,葉梅的生態散文寫作便是以山河大地為背景板,以人民為中心表現對象,以語言文字為線條,以思想底蘊為色彩,繪就獨具一格的中國式生活美學畫卷。/陳智富

葉梅擔任生態環境部特邀觀察員,響應「百名作家進百村」的倡議,聚焦浙江大地「兩山」理論的落地生根、「千萬工程」的實踐新變,走進嘉興的湘家蕩、棲凰埭,湖州安吉的余村和黃杜村等,與村書記、文化特派員、採茶姑娘、農民畫家等攀談,實地探訪這些地方二十多年的滄桑巨變與欣榮生機。在《能不憶江南》中以點帶面,顯現了新時代美麗鄉村的美好圖景。

探察時代精神 彰顯正大氣象

美麗鄉村的面貌煥新,源於創造美好生活的時代精神。浙江大地典型化鄉村的傳奇蝶變,直接受益於「兩山」理論的提出,得益於「千萬工程」的實踐。

安吉余村從開山挖礦的重污染發展模式中掙脫出來,蛻變為山清水秀的風景區,毛竹編織手藝煥發榮光。而安吉黃杜村恢復了白茶產業,當地人在每株古樹下埋入地溫傳感器、添置低頻聲波驅鼠器,守護古樹生態,書寫綠色幫扶致富故事。

嘉興湘家蕩,經過治理,變為江南水鄉的一顆明珠,鑲嵌在杭嘉湖平原的腹心地帶。掌握數字農業技術的新農人,在現代農業產業園裏,嫻熟地操作各種精密儀器。「在一處現代農業產業園裏,育秧大棚內的溫度被精準控制在25℃,嘉禾218的種子經過浸種催芽,米粒狀的胚芽剛剛頂破種皮,乳白的根鬚如幼蠶蠕動,在濕潤的空氣裏編織着生命的密碼。」天降嘉禾,嘉興人與水土共生的幸福生活,七千年前就曾與稻穀結緣,也在七千年後的光電中再造。

書中還有關於鄉村水污染治理、河流湖泊整治、生物多樣性保護等篇章,葉梅以新舊對照的縱深視野,在歷史與當下的對話中,注入積極樂觀、向美向善的時代精神,呈現一種恢宏溫暖的正大氣象。

探訪自然形勝 彰顯奇秀氣度

葉梅從小就受三峽的高山流水養育,有內在的自然生態情結。她曾在訪談文章中坦言:「對大自然應始終保持謙卑敬畏,以真誠之心體察自然萬物,嘗試用一棵草、一隻鳥的目光和心情打量世界、感知生命。」

「黑色綢帶式的高速公路,蜿蜒穿梭,連綿起伏的綠色山巒,像一個個內心偉大而又祥和的巨人,平靜地守護着所有的生靈。田野裏,山坡上的大樹小樹,灌木叢,野草閒花,深淺不一的綠色親密地交織在一起,那是大自然與人相親相愛才能調配出來的色彩。」葉梅走訪浙江第一站就是安吉的天荒坪鎮余村。逐水而居的余村被天目山三面環抱,一條叫作滸溪的小河從村中穿過。《能不憶江南》開篇為讀者描繪「人與自然和諧共生」的絢爛溫暖的美好願景,一幅幅充滿江南韻味的山水畫次第映入眼簾。

「春過嘉興,乘車前往桐廬,一路行去,很快便到了富春江邊,……何止車頭,還在心頭,在這般綠色充盈的山水之間,心也被恬靜的綠色佔據了,難怪范仲淹會提筆寫詩:『小徑小桃深,紅光隱翠陰。是非不到耳,名利本無心。』」山巒,雲霧,水波,翠色,純淨的美景帶來純粹的心靜,這便是大自然的饋贈。

之江大地,江河翻湧。錢塘江的上游河段富春江以「奇山異水,天下獨絕」而名滿天下,更有黃公望《富春山居圖》成為中國山水畫的精神圖騰。在高峨葳蕤的天目山,有震撼人心的「大樹王」柳杉與清冷和孤傲的天目鐵木,還有白頸長尾雉、黑麂、雲豹等珍稀動物。在玉環島,人人愛鳥護鳥,鳥兒也懂得人的善意,在人前毫無懼色。

江河湖島、奇山秀水、古樹珍鳥,在作家筆下盡顯奇秀氣度。

探尋文化根脈 氤氳溫潤氣韻

以江浙滬為核心區域孕育的江南文化,是中華傳統文化中極具辨識度的地域文化形態。除了縱貫的江河、密布的湖泊,更有浩如煙海的東海,造就了「水韻江南」的自然特色,歷代的文人詩詞、藝術臻品及美談佳話,無疑造就了江南文化別致秀雅的人文肌理。

《能不憶江南》書寫杭州、寧波、嘉興等歷史文化名城,提及很多歷史文化名家。從白居易的《憶江南》,到陸游的詠梅詞,再到張鎡《梅品》;從林逋隱居西湖孤山自賞「只覺青山綠水與我情相宜」,到蘇東坡在天目山吟詩「已外浮名更外身,區雷電若為神」,江南承載了寄情山水的文人風骨。從謝靈運山水詩的空靈飄逸,到徐霞客遊記的實地踏勘,再到黃公望的《富春山居圖》,江南自然山水有了靈性。千年文脈延伸至近現代,西風東漸,錢塘潮湧與東海浪尖熱情擁抱,魯迅、茅盾、蔡元培等民族脊樑所迸發的救亡圖存的思想光芒,為江南文脈接續骨血。

此外,京杭運河邊的古老塘棲廣濟橋、「深奧」古村那龐大而保存完好的明清古建築群,在無聲地映照「天人合一」的華夏建築美學韻味。清官高以永自撰對聯「吃百姓之飯,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓」,讓清廉文化擲地有聲。脫胎於嘉興絲綢工業舊址群的創意文化產業園,呈現出傳統基因與現代創意的深層交融,實現江南蠶桑文化的現代化傳承。江南文脈,薪火溯源,娓娓道來,餘韻悠長。

「萬物交響,良渚玉琮。江南之美,之新,之前所未有,都在那滾滾向前的時代大潮之中。」《能不憶江南》不僅是一部靈動的鄉野見聞錄,流動的山水遊記集,更是一部融通古今、探尋江南文化根脈的思想談藝錄。字裏行間流淌的千年文脈,呈現了從田園牧歌到城市煙火的生活美學。

葉梅曾在主編《民族文學》時,提出「民族風情,時代精神,中國氣派,世界眼光」的辦刊方針。以此觀之,葉梅的生態散文創作莫不以此為宗。書名《能不憶江南》取自白居易的詞作《憶江南》其一,正是應和江南文脈的匠心所在。相信讀過這本書的朋友,會萌發「何日更重遊?」的讚嘆。