達勒特古城是北疆地區為數不多保存較好的古城之一,零星的文獻記載將其與歷史上的「孛羅城」相關聯,方便今人通過古人的筆墨嗅到頹垣斷壁下的社會面相。但是,以往對古城年代和性質的判定多依賴于採集的文物,缺少科學的考古地層依據,文獻記載也遠不足供我們重構古城的形制布局與歷史沿革。新疆現存的370座古城中開展考古工作者寥寥,近年來隨着「一帶一路」倡議的提出與新疆考古納入「考古中國」重大研究項目,城市考古漸為疆內主動性考古工作主流。達勒特古城多被推定為宋元時期,保存狀況也較好,對其開展工作無疑有助於彌補這一不足。經國家文物局批准,從2016年至今,新疆文物考古研究所對達勒特古城實施了持續、系統的考古發掘。

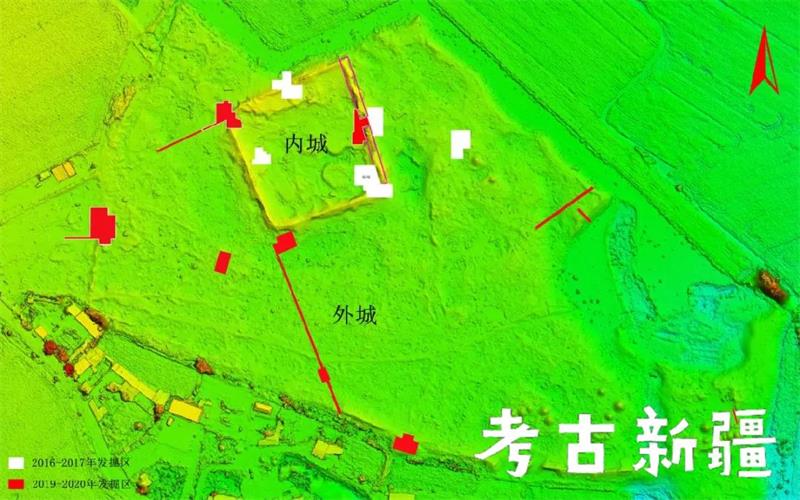

達勒特古城發掘區示意圖

從達勒特古城保存在地表的遺跡可以看出,城址為內外雙重城。外城呈不規則形,西、北、東三面臨古河道,僅南部與西南角、東南角殘存有夯築城牆,不見北城牆。其中南牆略向外弧,長約550米,西牆、東牆分別殘長約80、35米;內城位於外城西北部,平面大致呈邊長約100米的方形,城門位於東牆中部,外有瓮城。內城原有馬面,因傾屺而數量不明。城址區今多有鹼蓬、駱駝刺等植被,近現代人類活動痕跡明顯,房址、窰址等遺跡宛然。

偌大的城址,發掘從哪裏入手呢?因為內、外城有夾角,若是同時建成的話應是方向一致,所以在發掘之前我們初步推測內、外城始建年代不一致;又因為一般內、外城共存的時期,內城等級往往高於外城,且內城城牆保存狀況遠遠好于外城,很自然地讓人聯想其內部遺跡保存狀況也應如是,所以我們在2016-2017年的考古工作主要圍繞內城進行,希望發掘伊始即有收穫。

內城城牆剖面

2016年對內城西部高台實施了發掘,本以為會有高等級建築發現,但清理出的卻是低矮的土坯牆體和早于牆體的灰坑、灶址等遺跡,物探顯示這些遺跡還直抵牆根,明顯晚于內城始建年代;2017年在內城北牆和東南角所作的工作更加證實了這一點,房址和灰坑打破了城牆與馬面,都是晚于內城始建期的遺跡無疑。但是東南角的磚構浴池遺址卻是當年的重要發現。浴池殘存房間5個,除北端房間外,其餘房間均有火道等取暖設施。火道鋪設在由地表向下挖掘的基坑內,上面還有磚鋪地面,且磚鋪地面和牆壁上均以三合土進行防水處理。火塘與火門位於最南側的房間,火門前的操作間是添加柴火和掏取草木灰的場所,因是掏挖內城南牆而成,證實了浴池年代也較內城始建年代晚。根據北京大學所做碳十四測年,內城所發掘遺跡最早可至12世紀,接近或者相當於西遼時期(1124年—1218年),但因為這些遺跡是在內城被破壞以後才有,所以內城始建年代應該更早,具體早到何時,尚不知曉。

內城西部發掘

內城浴池遺址發掘

既然內城的考古發掘難以解決年代問題,受2018年在內蒙古遼上京城市考古專題研修班的學習啟發,2019年以後我們將發掘的工作重心向外城轉移,並採用解剖溝與探溝以了解城牆結構與遺跡分布。結果表明,達勒特古城城牆為就地取土夯築,並未設置用來增加城牆穩定性的基槽,這與吐魯番市高昌故城、吉木薩爾縣北庭故城、奇台縣唐朝墩古城以及庫車市龜茲故城的城牆構築方式一樣,應該是與當地土質堅硬有關。幸運的是,在內城牆夯土與外城牆墊土中,我們均採集到可測年的碳樣,其測年結果分別為9世紀晚期—11世紀初、12世紀中葉—13世紀中葉,結合破壞城牆的遺跡年代,推斷出內城始建於宋代喀喇汗王朝時期(840年—1212年),外城始建於西遼時期(1124年—1218年),14世紀晚期的明代東察合台汗國時期(1347年—1680年)城址廢棄,這恰與文獻中中亞帖木兒汗國攻打東察合台汗國的記載相對應。

年代大體框定,讓我們心里踏實了不少,接下來要明了古城居民的生產生活場景,門道、道路、手工業作坊等遺存是探索的重點。

在2017年工作的基礎上,2019年我們對內城城門進行了清理,測得門道寬約4.7米,門道兩旁的夯土牆有以土坯包邊的跡象;2020年在外城南牆的中部又確認了外城的南門,該門道最初寬約5米,后經修補后縮為3.5米,門外有殘存的瓮城結構,這為進一步探索外城道路提供了指引。

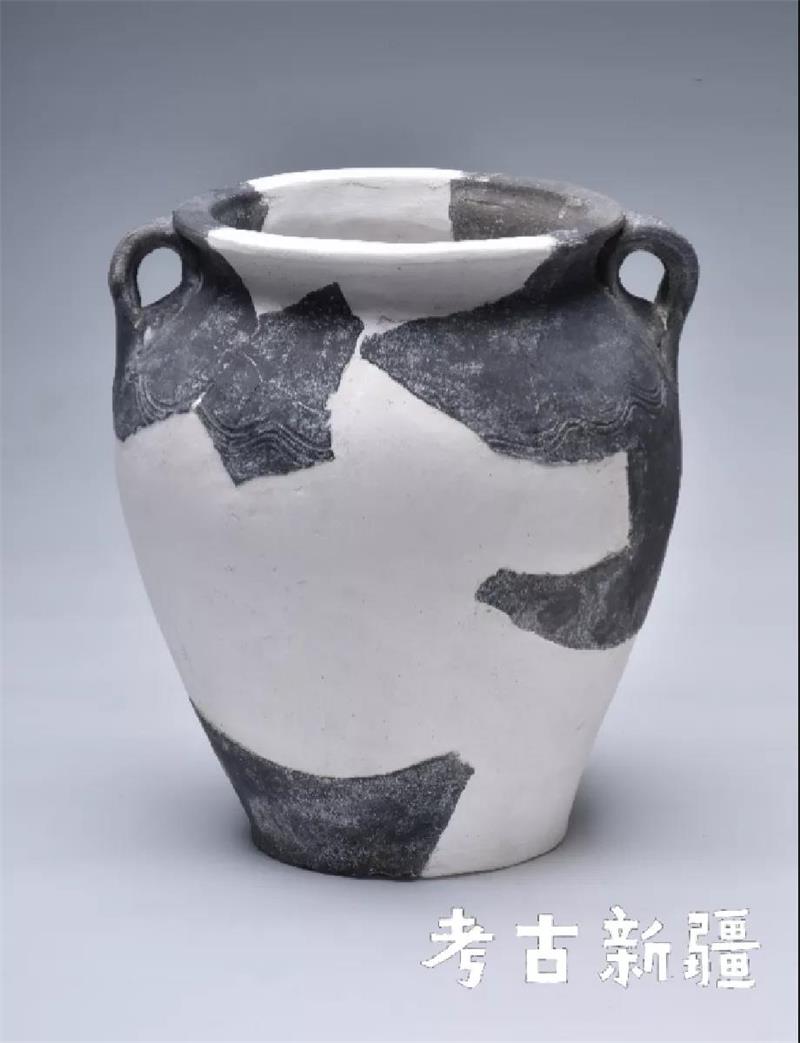

手工業作坊的發掘收穫更是頗豐。2019年我們曾在外城西牆上發現了元代窰址,窰內外有大量窰壁殘留,窰邊的灰坑和水井中有執壺、雙耳陶罐等灰陶器殘次品、胚件和大量陶支釘,部分支釘上還有藍、綠、白等色釉滴,證實了這是一處可以燒製包括釉陶器在內的陶窰址。支釘是用來使陶瓷器在焙燒時不致互相粘連的窰具,其工藝明顯來自內地;2020年在內城西南角外元代房址內不僅發現了中國北方式土炕,還有大量水晶,包括部分桃心形水晶飾件的半成品與成品,初步推斷這是水晶製品作坊所在。另外,外城西北角一處明顯的窰址外分布大量煉渣,已證明是一處冶鐵遺址;外城的兩處發掘區都有察合台銅幣與銅片廢料共出,應為制幣地點;從古城內的玻璃料和玻璃製品來看,城內也有玻璃作坊。顯然,達勒特古城的手工業是較為發達且多樣的。

出土陶壺

出土雙耳陶罐

達勒特古城這幾年的發掘出土錢幣、玻璃、陶瓷、金屬、寶玉石、骨角牙等類小件器物700餘件(組),另外還有大量的陶片和獸骨。對這些遺物的研究遠非一個傳統考古學科所能應付,多學科參與和科技手段的應用實屬必要。寶玉石器經鑒定已表明其來源廣泛,就是醬釉瓷器、鈞瓷、青瓷、油滴盞等明顯源自內地的器物也仍需做具體產地分析。另外,環境考古表明古城周邊曾有多次河流改道,城區也有水侵現象,外城護城壕內曾現有大量人骨,與民間傳說該城被水淹后攻滅相呼應;動植物考古初步辨識出古城內有牛、羊、馬、驢、駱駝、鹿、羚羊等動物骨殖和黍、粟、麥等作物遺存,揭示了居民食物來源,鹿角上的切割痕跡顯示城內居民也加工骨角器。

出土醬釉瓷碗

出土鈞瓷碗殘片

出土瓷片

總的來說,截止到目前為止,達勒特古城開展的考古工作使我們認識到,其為宋元時期喀喇汗王朝、西遼、察合台汗國時段的西域重鎮,應即為文獻記載的「孛羅城」所在;古城時當中華民族再融合的重要階段,是西域地方政權濃厚中國一體意識的實證;古城具有發達的手工業與貿易,是絲綢之路繁盛的見證。

達勒特古城2021年度的考古工作已拉開大幕,未來可期。

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号