早在先秦時期,喪葬文化就是我國傳統「五禮」中「凶禮」的重要組成部分,自漢代起,喪葬文化在傳統禮樂文化中佔據的地位越來越高。墓室壁畫之所以盛行,主要是統治者提倡孝道和厚葬,產生「事死如事生」的思想。

司馬遷在《史記•秦始皇本紀》中的記載:「(秦始皇陵)以水銀為百川江河大海,機相灌輸,上具天文,下具地理,以人魚膏為燭,度不滅者久之」。秦始皇陵以其難以想像的恢宏,展現了統治階級倡導的「事死如生」的葬俗,維護了君主的絕對權威,鞏固了封建等級制度。漢代是我國歷史上有名的厚葬時代,海昏侯墓葬出土的金餅、馬蹄金、金板、麟趾金、黃金器具、玉製品等陪葬品不計其數,這一時期的墓葬陪葬器物之多、葬禮與喪禮之繁復、喪禮所涉人員之廣都給人們留下了深刻的印象。長沙馬王堆漢墓作為20世紀世界最重大的考古發現之一,其保存完好的墓葬結構及豐富的隨葬品,是漢代生活方式、喪葬觀念的完整呈現,其中著名的「T形帛畫」描繪了通向天國的儀式與途徑,體現了漢代的宇宙觀和生命觀,將多重古代神話和人們永生願望渾然融合。

到了魏晉時期,喪葬文化蘊含更為豐富的倫理價值。新疆吐魯番阿斯塔那墓地考古發現的墓室壁畫、帛畫、木俑、絹畫、文書等等這些都充分反映了中國古代靈魂不滅、「事死如事生」的喪葬文化習俗思想。

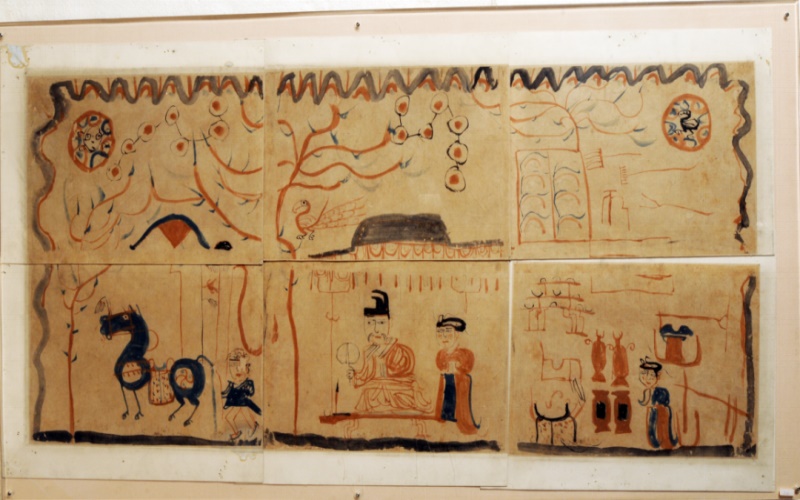

墓室壁畫作為反映喪葬觀念的藝術表現形式,在全國各地的很多墓葬當中均有出現,吐魯番地區的墓室壁畫,內容包括世俗生活、花鳥山水、日月星辰等,題材豐富、形式多樣。1964年阿斯塔納墓地出土的《墓主人生活圖》一度被譽為是我國最早的紙畫。從風格和內容上可以看出它與嘉峪關出土同時期的畫像磚很相似。

這幅墓主生活圖由六塊相等的圖紙拼接而成。墓主人繪于畫面中央,神態嚴肅,頭戴高冠,身穿條紋袍服,手拿團扇端坐于榻上做乘涼狀。他身旁的女子着紅裙,頭梳雙髻、畢恭畢敬,不難看出兩者的主仆關係;馬夫手執馬鞭站于馬后,似乎要出行。從主人的右側依次繪有曲蓋、節、麾、幢。《通鑒》記載:「晉制:諸公任方面者,皆給節、麾、緹幢、曲蓋。」由此推斷該墓主人,雖然其姓名不可考,但其身份高貴。畫面的右邊是個廚房,里面擺滿了石臼、磨盤、考究的炊具、精美的雙耳酒罎,鞍形烤爐等廚房用具。爐內爐火正旺,一位廚娘正在烹飪飯菜。畫的右上方是一片田地,阡陌分明,庄稼茂盛,田邊放着犁、耙、杈等農具,散發着濃濃的田園氣息。畫面左右上角各有一個圓形圖樣,左邊的圓中畫有蟾蜍形象,從嫦娥奔月變蟾蜍的古代傳說到《淮南子•精神訓》:「日中有踆烏,而月中有蟾蜍」的記載可知,這兩個圓分別代表太陽和月亮。此外,空中還繪有兩組不同形制的北斗星,與日月組成了日月星辰的變化場面。畫面中央的大樹枝葉繁茂,上面落有一只長尾大鳥,好似鳳凰,若按「鳳凰非梧桐不棲」之說,那麼這顆大樹應是梧桐樹。小小畫面以墨為黑,以赭石取紅寥寥數筆,雖說乍一看似小孩塗鴉,但細品其內容卻可謂博大精深。作者不費吹灰之力囊括了神話傳說、天文地理,以及墓主人的身份地位、衣食住行都表現的干凈利落。可謂是中國墓葬壁畫中的精品之作。

《墓主人生活圖》

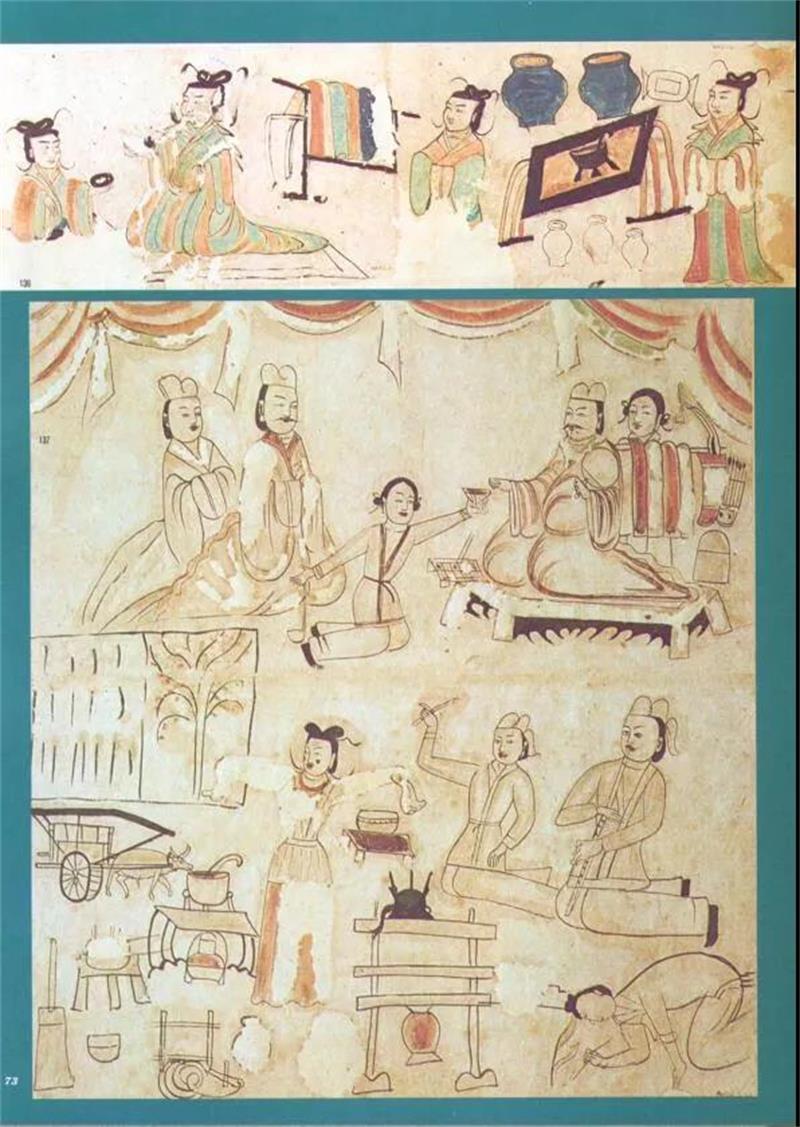

此外,在印度國立博物館也藏有吐魯番阿斯塔那其他兩座墓葬出土的墓主生活題材的壁畫,斯坦因掠走后將它們命名為《死後的饗宴》。這兩幅作品都是在紙上用黑線描繪而成,略施色彩,畫面靈動,內容寫實。其中圖二右上方坐在壇坐上的人物應為墓主人,前方一名侍仆正為他端送盛滿美酒的耳杯。畫中左下方由上至下分別繪有一方田園,庄稼茂盛,樹上也結滿果實;田邊繪有一輛牛車,線條逼真栩栩如生;牛車旁擺放着鼎、壺、盆和零星農具。畫面右下方舞者舞蹈、樂者們作吹笛打拍狀,還有一人似乎正在生火準備美食。

《死後的饗宴》

《墓主人生活圖》最直觀的向我們展現了當時人們的喪葬觀念、思想意識、審美情趣。它既是繪畫藝術發展的結果,同時是人類社會及思想變遷的成果。無論是生前的繁榮生活,還是死後對來世幸福的祈求;無論是人們的思想觀念還是物質追求;甚至無論是天上還是人間,都被轉化成各種藝術符號用畫筆描繪在墓室的牆壁上,向我們昭示出古人對「事亡如事存」的社會倫理和喪葬理念。這也反映出中原地區喪葬風俗對西域的影響,體現了新疆各民族文化從歷史淵源上就打上了中華文化印記的史實。

京公网安备11010502037337号

京公网安备11010502037337号