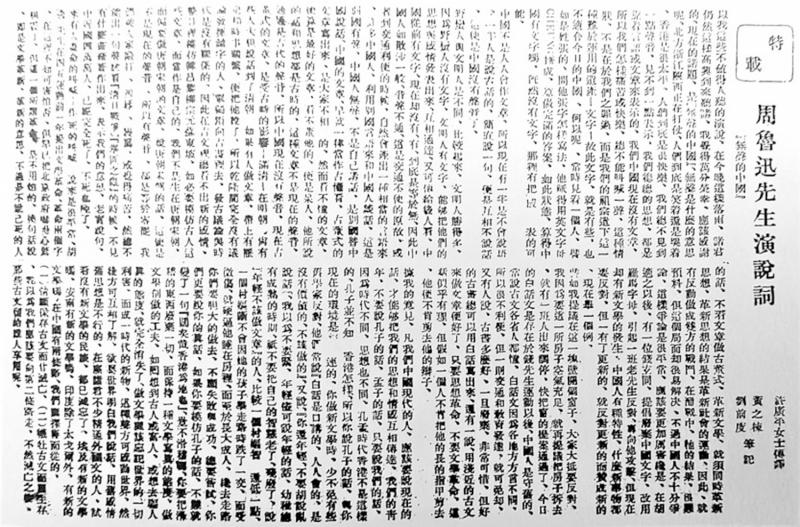

圖:九十八年前魯迅在香港的演說詞《無聲的中國》,發表於一九二七年二月二十一日香港《華僑日報》。\作者供圖

九十八年前的一九二七年,香港。早春二月,大雨滂沱。作為新文化運動主要旗手的魯迅,帶着他濃重的紹興口音,在上環基督教青年會禮堂發表了兩場演講,聽者踴躍。

《魯迅日記》中有先生本人所記的相關紀錄。一九二七年二月十八日的記述為:「雨。晨上小汽船,葉少泉、蘇秋寶、申君及廣平同行,午後抵香港,寓青年會。夜九時演說,題為《無聲的中國》,廣平翻譯。」十九日則為:「雨,下午演說,題為《老調子已經唱完》,廣平翻譯。」

上一篇說魯迅此次赴港,是他唯一一次。更確切地講,這是他作為嘉賓到香港的第一次亦即唯一一次。若論「去過」,先生有三次來港,另外兩次均為過路。他也曾寫過三篇關於香港的文章《略談香港》《再談香港》和《述香港恭祝聖誕》。

兩次過港的情景為:此次演講前一個月(一九二七年一月十七日),魯迅由廈門從海上赴廣州中山大學任職,途經香港,在維港停泊一夜。魯迅住的是船上兩人一室的「唐餐間」,同艙的一位台灣絲綢商上岸去了,他暫時得以「獨霸一間」,並未上岸,只是獨自默坐在船艙裏,一邊翻讀報紙一邊喝茶。直到夜幕降臨後,才踱步到船艙口,凝眺港灣的夜色。他在《略談香港》中提到這一段:「本年一月間,我曾去過一回香港,因為跌傷的腳還未全好,不能到街上去閒走,演說一下,匆匆便歸。」

在廣州八個月零九天後,因為這裏的工作和社會環境變化,魯迅決定前往上海繼續從事文化創作和思想啟蒙。一九二七年九月二十八日下午,魯迅與許廣平乘「山東」號輪離開廣州,夜半抵達香港。因輪船需上落客貨,在港停泊一天半,亦未上岸。其間,遭到洋人與同胞「查關」的百般刁難。憤懣的魯迅當即在二十九日於海上寫就《再談香港》,記錄此次經歷,表達對遭遇種種刁難的不滿。

魯迅訪港的兩次演講,二月十八日第一場的題為《無聲的中國》,十九日第二場的題為《老調子已經唱完》。第一篇演講詞發表在二月二十一日香港《華僑日報》上,題目是《周魯迅先生演說詞》,小標題《無聲的中國》,並載「許廣平女士傳譯 黃之棟 劉前度筆記」。當年三月四日、五日廣州的《民國日報》副刊作了轉載連續兩天刊登。第二篇演講詞在當時的香港沒有發表,「因故沒有刊出,什麼緣故,當事人沒有說,大概談的太敏感,報館不想登」(作家小思語)。而是首發於一九二七年三月廣州《民國日報》上,同年五月十一日漢口《中央日報》副刊曾予轉載。魯迅在《略談香港》中寫道:「我去講演的時候,主持其事的人大約很受了許多困難,但我都不大清楚。單知道先是頗遭干涉,中途又有反對者派人索取入場券,收藏起來,使別人不能去聽;後來又不許將講稿登報,經交涉的結果,是削去和改竄了許多。」

這兩篇演講詞在香港作家小思所著《香港文學散步》均有收錄,並錄有當時報紙所刊的影印版。人民文學出版社出版的《魯迅全集》亦收錄全文,最新版本可見二○○五年《魯迅全集》第四卷《三閒集》和第七卷《集外集拾遺》。老香港報紙所錄更有粵語之妙,比如「落雨」。讀者可對比以閱其詳。

兩次演講中,先生表達了對當時中國命運的關切和求變的渴切。他呼籲:「我們要說現代的,自己的話,將自己的思想感情直白地說出來」,「將中國變成一個有聲的中國。大膽地說話,勇敢地進行,忘掉一切利害,推開古人,將自己的真心話發表出來」,「只有真的聲音,才能感動中國的人和世界的人」,「必須有了真的聲音,才能和世界的人同在世界上生活」。

在《老調子已經唱完》中,先生說:「昨天聽過的話,今天忘記了,明天再聽到,還是覺得新鮮。做事也是如此,昨天做壞的事,今天忘記了,明天做起來,也還是『仍舊貫』的老調子……」(「仍舊貫」語見《論語.先進》:「魯人為長府,閔子騫曰:『仍舊貫,如之何?何必改作!』」)

九十八年前的聽者認為,魯迅來港用演講作為禮物送給香港青年人。當代作家小思感慨「究竟當年香港青年人可以從中得到什麼訊息呢?我並不知道,可我卻渴望知道今天香港青年人讀到魯迅兩篇演講詞後,有什麼反應或反省。」

距離魯迅來港作那兩場演講已經過去了將近一百年,我們身處的世界與一九二七年的世界已經完全不同,外貌「新」得徹底。但,正如小思所說,今天,「你試試站在古老的小禮堂裏,依舊,彷彿聽見魯迅的聲音。」