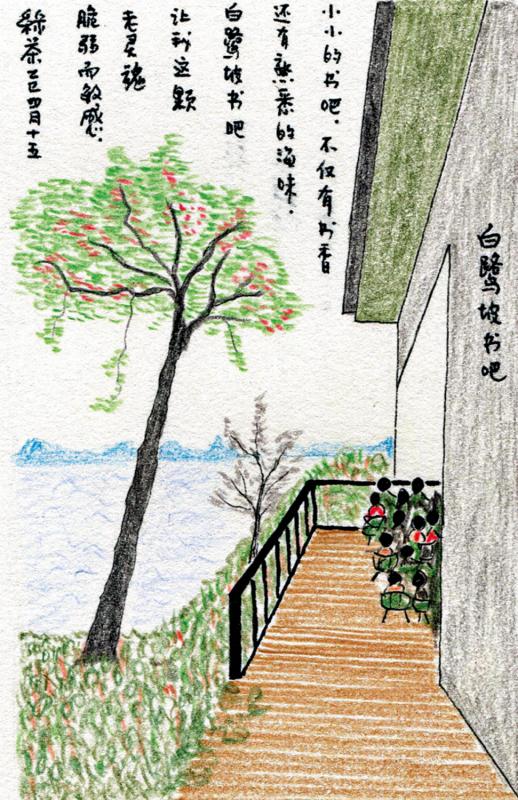

圖:白鷺坡書吧。\作者繪

深圳的閱讀版圖中,書吧是很獨特的存在,她們大多藏身於公園、海濱等風清氣朗的所在,像給快節奏的生活打了個紓緩的逗號。目前深圳各區在公園裏均設有書吧,細數下來有六十多家,公園+閱讀,這種鬆弛的生活方式在狂卷的年代顯得尤為珍貴。

深圳大大小小一千三百多個公園,龍崗區獨佔二百九十九個,拔了頭籌;光明區緊追其後,有二百三十六個;南山區一百九十一個,屈居第三。老城區福田和羅湖,許是因着樓宇密集,公園數量便少些,分別是一百三十八個和一百一十一個。若單論公園書吧的數目,卻是南山居首。

今天,我們在南山海邊,開啟一場深圳書吧之旅,神遊一番這些低調的,隱藏的,美好的,治癒的閱讀空間。在深圳灣公園,有兩家風格獨特,魅力獨有的書吧,白鷺坡書吧和遷鳥書吧。

不止一次來白鷺坡書吧,每次選擇窗外走廊面朝大海的小桌,一杯咖啡一本好書,枯坐半晌。

海風裹着鹹腥氣撲面而來,那味道親切得很,像極了老家的海。我自小在海邊長大,見了海,便覺心裏頭的鄉愁都有了着落。

小小的書吧,成為我在異地最佳的情緒落點,不僅有書香,還有熟悉的海味,對於在北方內陸城市生活的沿海人,白鷺坡書吧讓我這顆老靈魂顯得脆弱而敏感。埋頭書頁,掩飾那不爭氣的情緒流露。

儘管書吧的氣息迷人而安逸,但海邊漫步的誘惑也難以抵擋。喝完那杯清苦的咖啡,讀了五十八頁老朋友南兆旭先生《深圳自然博物百科》,合上書頁,信步往海邊走去。遠處的跨海大橋像一條銀色的絲帶,連接着深港兩地;海面上薄霧裊裊,一艘輪船緩緩駛過,在水面上劃出一道優美的弧線。對岸的香港,那些掩映在青山間的建築,似近卻遠,讓人好生嚮往。

海邊步道有着豐富的休閒生態。一對情侶相擁坐在硌屁股的岩石上,那份溫存即便坐在刀山上都是甜蜜的,飛濺的浪花像是為他們的愛情鼓掌;跳跳魚趴在岩石上,一會兒被海浪沖走,又被海浪推到岩石上;小嬰兒車上,好奇的小眼睛捕捉着飛翔的海鷗,生怕那些靈動的大鳥從眼前消失;跑步者穿着緊身衣褲,顯得健康而消瘦,滿頭大汗從身邊飛馳而過;外賣小哥也急匆匆奔走,電瓶車不能騎上步道,他們只能奔走送餐,也許訂餐的正是那對岩石上相擁陶醉的情侶呢?

只有白鷺在岸邊悠然漫步,完全不顧身邊的人流和嘈雜,牠們是這片海域的主人,人們的打擾牠們也不生氣,依然用自己鬆弛的腳步,浸泡在海水中,穿梭在岩石間,尖利的鷺嘴在岩石間覓食,小魚小蝦牡蠣……都是牠的零嘴美餐。

不覺間走了半個多小時,眼前的一座迎風破浪的白帆船建築吸引了我,走近,原來正是遷鳥書吧,在紫薇花簇擁下,顯得優雅而淡定。

柔和的書燈下,一本《公園裏的深圳》讓人忍不住翻開,豐富的公園生態完整呈現,讓人對深圳這座公園城市實名羨慕。而公園裏隱藏的這些書吧,就像長在鋼筋水泥裏的綠蘿,看着柔弱,卻把根鬚扎得很深。它們藏在綠樹叢中,駐在海岸旁,躲在湖水邊,隱在山腳下。這些書吧像一個個小錨點,讓人們在忙忙碌碌的日子裏,能有個地方把心錨定下來。

深圳是高密度、快節奏的城市,而散布在公園裏的書吧則是鋼筋水泥間的「柔軟褶皺」。它們不是高冷的文化地標,而是隨時可以踏入的「閱讀驛站」,將城市的快節奏與自然的慢時光、科技的冷硬感與人文的煙火氣巧妙揉碎重塑,形成了別處難尋的「深圳式閱讀哲學」。

不同於傳統書店的安靜,公園書吧像是「自然白噪音」:大沙河書吧外的蟬鳴如天然白噪音,洪湖公園書吧的荷葉翻動聲與翻書聲應和,深圳灣書吧偶爾傳來的輪船汽笛聲,為閱讀增添了幾分遼闊感。薰風閣書吧的書架上,《深圳常見野花》與真實的植物標本並列,讀者可掃碼聽植物學家講解;北灣鷺港書吧的觀鳥望遠鏡旁,放着《深圳鳥類圖鑒》,讀者通過望遠鏡看到的鳥兒,能從圖鑒中把牠找出來,閱讀和實物的對應,讓閱讀更真實可感。

多數書吧設有「深圳書架」,擺放着《深圳自然筆記》《公園裏的深圳》《深圳記憶》等讀物;中山公園書吧陳列着一九八○年代的深圳地圖,掃碼可聽老深圳人講述「拓荒牛」故事;榕蔭書吧的石桌上嵌着舊算盤,旁邊擺着《深圳民俗志》,像一場「過去與現在」的對話。

深圳的夜晚從不缺乏璀璨燈火,但最動人的光,永遠亮在某個書吧的角落,況且,深圳有着六十多家書吧。這裏有書頁翻動的沙沙聲,有植物生長的呼吸感,更有一座城市對生活最本真的溫柔。在這個狂飆的時代,讀書是讓人最能安心和穩定的行為,只有沉浸在書頁中,那些焦慮和壓力才能化為烏有,當然,這不是單純的逃避,而是,你越穩定,外界給你的壓力就越容易被化解,甚至慢慢會轉化為動力。