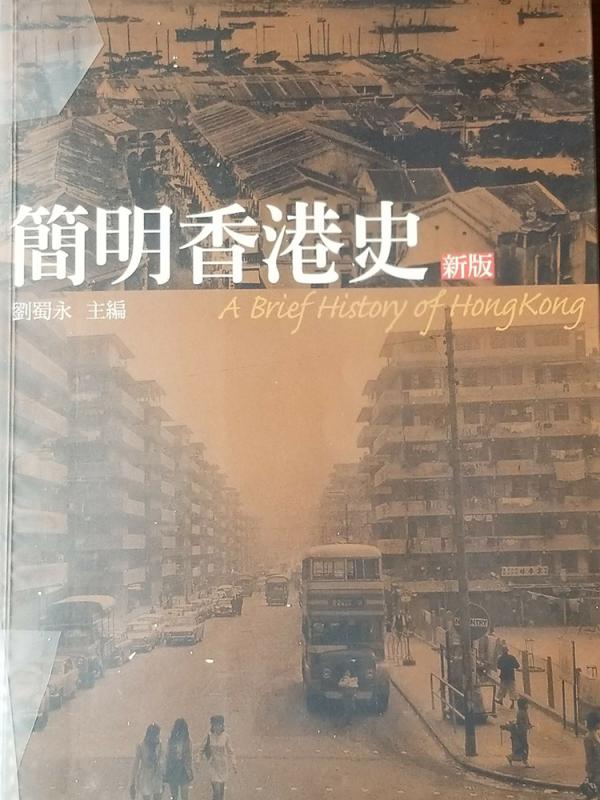

圖:劉蜀永主編《簡明香港史》,2009年出版

研究香港史,一般來說有兩套史觀,最早是英人提出西方中心觀,然後再有中國學者提倡的中國中心觀。前者強調香港有今天的繁榮,全賴英國人所帶來的西方文明;後者較多關注中國人在香港發展過程中的貢獻,肯定了一代又一代香港人的努力。劉蜀永主編的《簡明香港史》(香港:三聯書店,2009年),是一部由中國中心觀角度分析香港歷史的書籍,而本書亦能做到持平客觀,在肯定香港人貢獻的同時,沒有貶低西方的因素。

香港政府在上世紀60年代起,奉行一種名為「積極不干預」的政策。它具有兩層含義:其一,奉行自由主義經濟哲學,努力保持自由港的地位,堅持自由企業制度和一系列自由經濟政策;其二,通過一系列政策措施對採取自由放任經濟政策造成的缺陷加以補救。當時的財政預算亦是配合積極不干預原則制定的,重點包括:香港進出口的日用品皆免稅,使香港工業所需材料及貨物能在最佳的競爭價格間作出選擇。

政府對資金的流動予以最少的干涉,吸引大量的資金從鄰近國家和地區流入香港,把香港視為理想的投資地點。這系列政策有利香港的工業發展,令香港在70年代成為了世界工廠。劉教授肯定了政府的貢獻之後,分析了華人的奮鬥精神如何開創了香港的經濟成就。例如,香港工人的吃苦耐勞是工業化取得成功的重要因素。香港工人曾經創造過世界上低工資的記錄。他們在極其艱難的生活條件下,勤奮地工作,是無名功臣。

反觀今天香港,一些政客將所有社會問題推給政府,令一班他們的支持者日漸忘記了個人的責任。「佔中」亂港事件中,明明是政客錯估形勢,令普選落空,他們又將責任推給政府;近日「佔中」教授在台主張「港獨」,死不悔改,受盡千夫所指,又將責任推予政府。這種諉過於人的風氣之興起,實為香港之不幸。

香港通識教育會 李偉雄