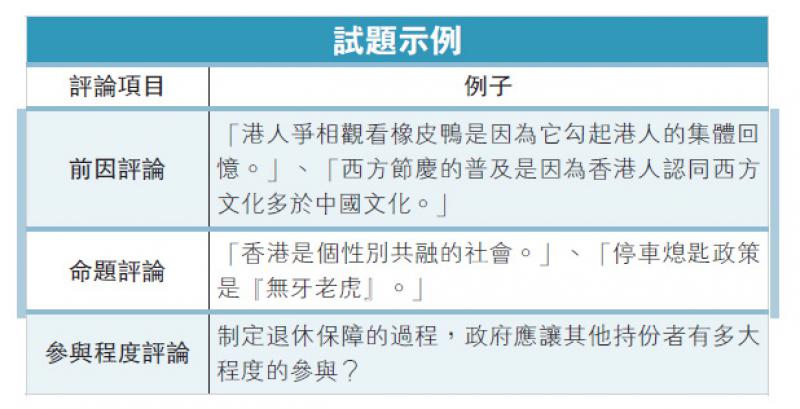

評論題的變化並非純粹考評陷阱,實際上思考和辨識不同評論項目的考評要求,有助訓練和檢驗考生的邏輯思維,上一篇已經分析「後果評論」、「必要性評論」和「最地位評論」三種評論題的變化,以下將會再剖析「前因評論」、「命題評論」和「參與程度評論」。

「前因評論」考原因比重

「前因評論」即要求學生評論某個「主項(A)」佔「行為或事件(B)」出現的原因的比重。考評局曾先後在文憑試試卷和練習卷中問過「港人前往觀看橡皮鴨展覽多大程度是因為集體回憶?」和「情人節比元宵節普及多大程度是因為港人認同西方文化多於中國文化?」以及在更早期的樣本試卷問過「中國人的物質生活素質提升多大程度是因為經濟全球化?」

由此可見,三題均是要求學生分析「主項(A)」,即「集體回憶」、「西方文化」和「經濟全球化」多大程度是引致「行為或事件(B)」的主要原因,考生若然採用正方觀點,除了提出「主項(A)」產生的影響如何促成「行為或事件(B)」,更應比較其他促成「行為或事件(B)」的原因,並且指出其他原因並非主要成因,例如「的而且確,商業宣傳是導致部分港人前往觀看橡皮鴨,但是宣傳實際上就是以集體回憶吸引市民前往參與展覽」;考生若然採用反方觀點,要小心切忌只顧申述其他原因如何促成「行為或事件(B)」,忽略解釋「主項(A)」亦是其中一個原因,只是其影響力比不上其他原因,例如「的確,集體回憶會導致年長一輩前往觀看橡皮鴨,然而大部分香港人並未有對於橡皮鴨的集體回憶,所以集體回憶並非最重要的原因。」

「命題評論」答法屬配對題

「命題評論」即要求學生評論一種「A是B」的命題,有別於「A會提升/導致/改善B」的因果評論,「命題評論」的答法可以視之為一種配對題。以往文憑試曾經要求考生評論「香港是族裔共融的社會」和「停車熄匙政策是無牙老虎」這兩條命題,顯然考生無法直接應用「後果評論」的答題技巧,反而應該先定義的「命題關鍵項目(B)」,並從中提取不同必要條件作為分析角度,例如「族裔共融的社會」可定義為「在社會制度及公民意識上對不同族裔持包容和尊重的社會」,當中可以進一步拆解社會制度成為教育制度、歧視條例、社福制度、司法制度等多角度剖析香港是否一個族裔共融社會,又可拆解不同族裔剖析香港是否一個族裔共融社會,例如對日韓人士、中東人士、歐美人士、非洲人士的不同接受程度分段說明,由此可見,「命題評論」最重要是先構成「命題關鍵項目(B)」的必要條件,再剖析「分析對象(A)」是否符合所有必要條件。用一個生活化例子說明,例如評論「G Dragon是男神」的命題,首先應該拆解能夠稱之為「男神」的必要條件,再將GD的特質逐一比對論證其是否男神。

「參與程度評論」衡量利弊

「參與程度評論」只曾在文憑試出現過一次,就是2012年卷二第一題要求學生評論「規劃基本運輸項目過程,政府應讓持份者有多大程度的參與」,此題有別於一般「你在多大程度上同意A會提升B」的後果評論,因為你在多大程度的「程度」是指立場程度,而應讓持份者多大程度參與的「程度」是參與程度,所以考生應該衡量甚至比較很大程度參與和很少程度參與之間的利弊。再者,此題更加是政策評論題,除了很大程度參與或很少程度參與所帶來的利弊,亦要提出政府的衡量準則或角度權責,例如認為應該讓持份者很大程度參與的考生提出「有助增加施政透明度」、「有助令到施政更加對焦」,更要提出「政府有責任讓公眾參與」,從而展現換位思維。用一個生活化例子說明,例如評論「學校應讓持份者在多大程度參與校園手機使用政策」,除了分析不同持份者(例如家長/學生/老師/社工)的參與所帶來的正負面影響,更要深入和具體剖析學校本身的責任或考慮因素。

綜合而言,評論題理應是考生具備基礎分析能力後進階的挑戰題型,當中的題型變化對於考生的邏輯和拆題能力有嚴謹要求,而非純粹咬文嚼字的應試技巧和陷阱,所以多加操練不同題型變化對於考生的思維能力提升大有裨益。

香港通識教育會 羅恆威