本文評論2016年通識科公開試卷一題二,希望同學從中了解有關的題型和處理方法,有助應付公開考試。

先就分題a作分析,本題屬數據分析題,但分析的重點有別於大家熟悉的「趨勢」和「變化」,而是較為陌生的「表現」。因此,考問的雖然是數據分析,大家都要詳細和盡量運用數據,描述數據的特質,但是重點不是數據升降的「走向」,而是數據展示香港在民主和全球競爭力的表現。考生須詳細運用數據中香港在各項目的排名,以民主和全球競爭力兩個角度,分析香港的表現。由於「表現」有「高低好壞」之分,所以考生也可以此作為分析和分類的依據,將表現好的項目(即排名高)歸納於同一項目,而表現不好的項目(即排名低)歸納於另一項目,再加之綜合和比較。描述數據時,考生能全面運用資料,善用歸納整理的技巧,並加概念化,相信已有不俗表現。

再就分題b作分析,本題也屬數據題,筆者估計本來是想考問「有何關係」,但題目用上「你認為兩者的排名有沒有關係」的提問方式,無形中就有「有關係」和「沒有關係」兩種立場可供選擇,題目就自然變成了評論題。然而,題目只有4分,實在強考生所難。再者,數表中所列國家一半在全球民主和全球競爭力皆同樣是高或低排名,屬同步或正向關係,但另一半國家則是排名一高一低,屬不同步或逆向關係,考生根本難以作出有效和有意義的評論。面對這種題目本身就有「問題」的問題,筆者會化繁為簡,以安全的吹水式作答法應對,只簡單回答有關係,然後描述數字展示的全球民主和全球競爭力關係,最後不必用駁論,將另一半視為特別情況,就算應付過去了。

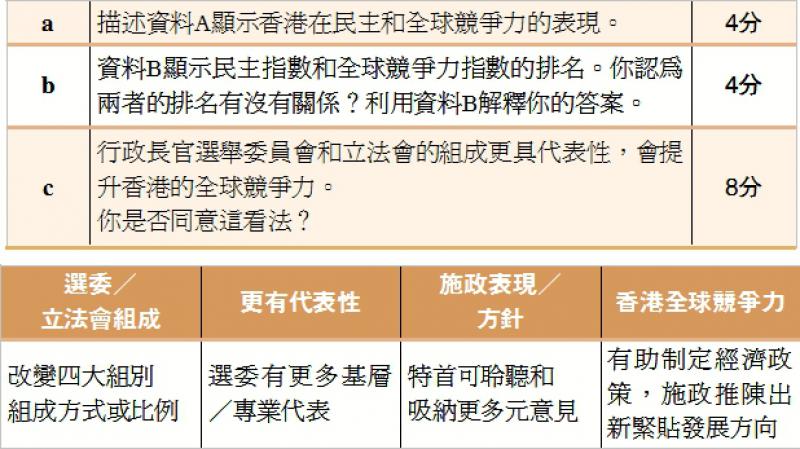

最後,c分題是「行政長官選舉委員會和立法會的組成更具代表性,會提升香港的全球競爭力。你是否同意這看法?」本題屬評論題,考生須表明立場是「同意」或「不同意」,然後申述有關論點,再就另一方的論點加以處理,以達到正反兼顧的精神。然而,考評局所擬題目,往往將評論命題複雜化,加入大量修飾語,增加同學作答的限制。以本題為例,考生須先分析「行政長官選舉委員會和立法會的組成」方法及其特質,再論證如何「更具代表性」,並推論至可否「提升香港的全球競爭力」的問題。其實,政制改革可以直接影響政府施政,所以由特首和立法會更具代表性推論至「施政水平」是較直接的推論。當題目要由「施政水平」再推論至「全球競爭力」問題,就是非常間接的推論,對考生要求極高。現舉出一例如下,以供參考:

一般來說,考生能推論至第三格「施政表現/方針」已經不俗,能推論到第四格「香港全球競爭力」,恐怕為數不多。姑勿論題目要求是否過高,但答題時要緊扣題目所有關鍵詞,推論時逐一顧及,是現時應對題目的重中之重。

香港通識教育會 黃家樑