二次大戰後,人口暴增,戰後出生一代到今年已達60-70歲。這半個世紀以來,發達國家沒有重大戰禍和自然災害,加上醫療技術進步,人口平均預期壽命均大幅增長。十九世紀末二十世紀初,平均預期壽命只是45歲。現時,平均預期壽命已達80歲。以香港為例,根據政府2014年公布數字,男性平均預期壽命是81.2歲,女性則是86.9歲。

人口老化或老齡化意思是:人口中屆退休(一般是60-65歲)或已退休老人,佔人口比例不斷上升。相對來說,香港勞動人口參與率(即15歲及以上的勞動人口所佔人口比例),在2014年已跌至59.3%,之後還會持續下降。若跌破50%,即社會只有一半人工作,這個趨勢稱為「銀髮海嘯」。

以前社會較尊重老人

2014年,香港65歲及以上人口是110萬,約佔全港人口七分一,即每七個人當中,便有一名老人。不幸的是,每三個活在貧窮線下的人,便有一人是老人。貧窮老人人數年年上升,2014年數字是約32萬人。老來貧窮,當然需要政府和慈善團體支援和救濟,但老而孤獨,問題就更嚴重了!

何以現今社會的老人中,中產的可能孤獨,亦可能不孤獨,但貧窮的老人,尤其獨居老人,則大多數孤獨?前工業社會還維持大家庭制度,爺、子、孫住在一起,三代同堂,司空見慣。那時,社會尚比較尊重老人,所謂「家有一老,如有一寶」,就算家境貧窮,也很少會遺棄老人不顧,否則,自己內疚,親朋戚友亦看不起他。老人物質生活匱乏,但受到照顧和尊重,日子比較易過。政府負擔亦較輕。

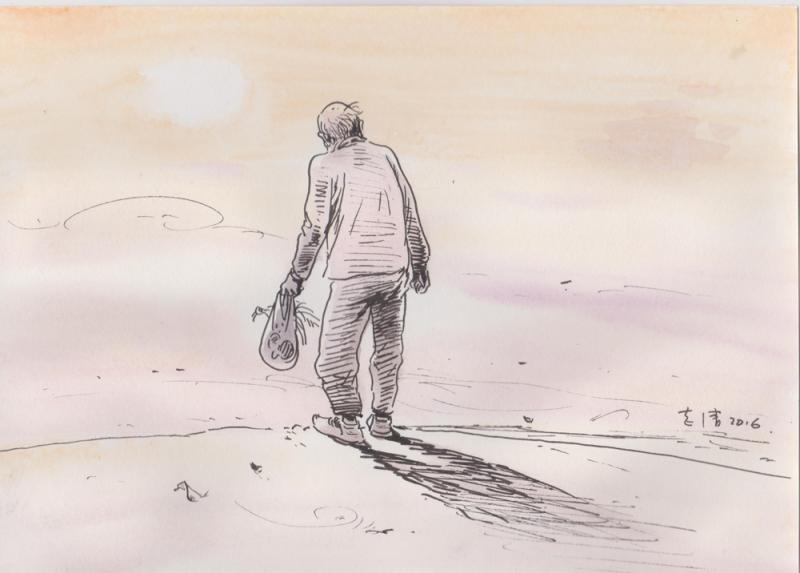

如今,發達國家已大規模城市化,70-80%人口聚集在城市。傳統大家庭,只有富有人家才能維持,一般中產和基層家庭,都是核心家庭(即只有父母和年幼子女兩代),倫理關係紐帶容易斷裂。港人尤其如是,子女成婚後多搬出;中產子女往外國留學後,在當地工作成家,落地生根後便不再回香港。加上社會變遷甚速,老人數十載人生和社會經驗,不單不再是「寶」,反成追不上時代的障礙。香港社會一切利益為先,不大重視人的價值和尊嚴。於是,老人被標籤為需要照顧、消耗社會資源,甚至阻礙經濟增長……一句話,老人成為「社會問題」。

對「社會問題」,政府通常都是用錢去處理。撥了款項扶貧濟老,便算是應付了問題,但老人孤獨,卻不是單單花錢可以解決。香港沒有相關數據,但在2012年,英國一項關於老人孤獨追蹤研究發現,超過五分一英國老人感到「經常孤獨」,四分一受訪者認為自己比五年前更孤獨。

人是群居動物,人孤獨,就會覺得被其他人和社會遺棄。愈是覺得被遺棄,便愈不想接觸人;愈少人際溝通,愈發不想跟別人溝通,便愈發孤獨。這是惡性循環。縱使家財千萬,衣食住行不缺,也會不時有「寂寞難耐淒涼」之苦。在香港,就算是壯年和中年人,也因工作忙碌,間中會感到孤獨寂寞(在美國,20-40%成年人有此感覺),何況退休後家人不在身邊的老人呢?

難怪西方已有社會學家說:21世紀是「孤獨的年代」。

撰文:博文