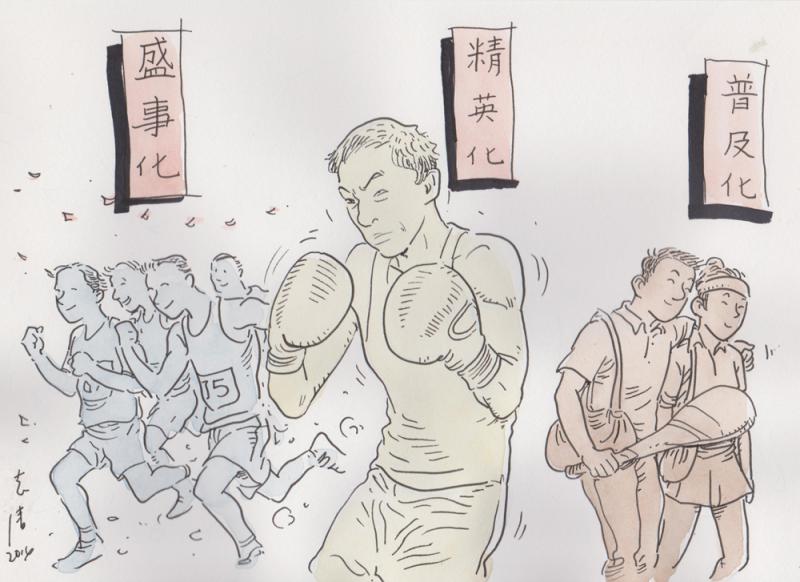

香港的體育政策有三「化」:即是盛事化、精英化和普及化。

每年,香港都舉辦不少體育盛事,有些是比較冷門的運動,例如香港國際六人板球賽,由1992年開始舉辦,近年因找不到足夠商業贊助,兩度被迫停辦。體育盛事可以按照市民的參與程度來劃分。在一邊是許多市民踴躍參與的盛事,例如馬拉松,每年數以萬計的市民跑馬拉松,還衍生了半馬拉松、街馬等等。愈多市民參與,盛事便愈街知巷聞,宣傳價值高,自然輕易獲得商業贊助,政府不用多花錢卻有經濟收益(例如吸引到不少遊客來參觀),何樂而不為?

辦國際賽有助旅遊業

另一邊則是市民難以參與,只能「觀賞」的體育盛事。每年十二月,香港賽馬會辦的國際賽,世界各地馬匹和騎師來港爭奪錦標。市民只有觀賞的份兒,無法參與。將在2017年2月舉行的「香港馬術大師賽」,亦屬此類。雖然參與和觀賞馬術的港人並不多,但主辦這類賽事,可以提高香港的國際地位—香港馬術大師賽,是亞洲唯一榮獲CSI5*(五星級)資格的馬術賽事。若非2008年北京編排香港主辦奧運馬術賽,相當成功,香港後來又焉會得到主辦權?—並且配合政府宣傳「香港是亞洲盛事之都」的形象,對旅遊業大有幫助也!

其他體育盛事,如香港國際龍舟邀請賽、香港國際七人欖球賽、世界女排大獎賽、香港單車節、世界羽聯香港羽毛球公開賽、國際馬聯盛裝舞步挑戰賽……等等,都在兩個極端中間,又以觀賞價值高於參與程度居多,畢竟香港不是體育發達的地區。政府近年花在體育的公共開支,已經由2011-12年度的31億港元,增加35%至2015-16年度約42億,但興建大型體育館的計劃,依然「只聞樓梯響」。香港男子棒球隊,世界排名24,女子隊世界第9,香港卻連一個國際標準的棒球場也沒有!要推廣體育盛事,何其艱難!

運動員奪佳績振奮人心

體育盛事,可培養和促進市民參與體育運動,對身體和健康有益,間接減少醫療開支。此外,本地運動員在盛事中得到好成績,市民不期然產生自豪感,社會氣氛變得歡樂、正面、積極,促進社會和諧及凝聚力。香港足球代表隊,在2009年東亞運動會擊敗日本隊奪標,市民喜氣洋洋,便是明證。只可惜回歸前後,足球日漸式微,1950年代譽為亞洲足球王國的香港,衰退至國際足協排名榜的147名。縱使如此,香港足球代表隊的比賽,依然備受市民大眾的關注!

體育精英化方面,根據《2011-12年施政報告》,政府設立了70億元「精英運動員發展基金」,集中資源,培養和訓練優秀的運動員,協助他們在國際體育盛事中奪取獎牌,自2004年康體發展局解散後,便由香港體育學院負責。此外,政府亦由2008年起,推出「運動員教育及職業發展計劃」,支援精英運動員的教育和職業發展。可是,政府林林總總的投入,莫說跟內地、日、韓相比,是小巫見大巫,連新加坡也比不上。香港能產生黃金寶、李慧詩和曹星如等精英運動員,最大功勞應是振奮人心的「香港精神」!

要大量出產精英運動員,花費甚鉅。問題是,香港既不是內地般搞「舉國體制」,也沒有條件靠市場和商業機制培訓精英運動員,怎麼向前走呢?

撰文:博文