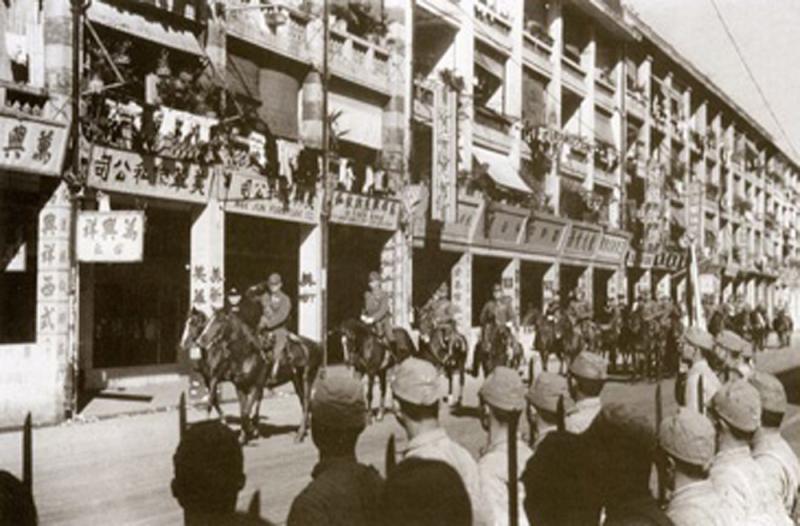

圖:由1941年12月25日港督楊慕琦投降起,至1945年8月15日日本無條件投降為止;香港人俗稱這段時期為「三年零八個月」

香港史學會總監 鄧家宙博士

日本因應「西安事變」所帶動的政治變化,調整了「逐步蠶食」的侵略政策,考慮到自身人力資源與避免陷入持久作戰,於是依賴先進的軍事設備對中國採取暴力鎮壓式的「急攻」政策。

1937年7月7日晚,日軍在北京郊外的盧溝橋藉故製造事端挑起軍事衝突,炮擊中國守軍,正式挑起侵略中國的戰事,為了斷絕外國對中國的支援,日軍採取「速戰速決」的急攻戰略攻取沿海城市。同年八月率先進軍上海,希望在短期內直取首都南京,更揚言「三個月內征服中國」,在其囂張的氣焰背後其實也有實際的考慮。可幸國軍奮力抵抗,戰事持續近三個月,尤以「四行倉庫保衛戰」中我國四百餘守軍對抗二千敵軍,在以寡敵眾的情勢下成功阻延對方進度,不但振奮人心,同時便利華東軍民撤退。儘管上海最終失守,卻打破日軍「三個月征服中國」的狂言。

為消耗日本的戰鬥力並爭取國際對華支援,國民政府採取「以空間換取時間」的策略,宣布遷都重慶,進行持久抗戰,伺機突擊。

是年12月,日軍攻陷南京,為報復國軍在上海及南京的頑強抵抗,於是大肆搶劫,更發動一星期的「南京大屠殺」,莫論士兵戰俘或是尋常百姓皆無幸免,死者竟逾三十餘萬,慘無人道。

紳商組辦「港僑自衛團」

由於日軍侵略中國已有相當時日,遠在香港的華商有鑒日本的行徑,早於三十年代中期已預料內地隨時爆發戰事,且以形勢推算,戰事可能持續經年,對全國經濟民生必有重大影響。有見及此,香港紳商等率先組辦「港僑自衛團」,以防戰事蔓延或難民湧港時仍能維繫地區安全。

「七七事變」爆發,中國全面抗戰,軍政人事固然肩負前線抗敵的重責,而普羅階層亦有共赴國難的義務,香港雖為英屬殖民地,且遠離戰區,但各界人士皆自發成立各種社團,旨在利用香港的特殊地位與交通等便利作為長期抗戰的後援。在1941年香港淪陷以前,香港分別為內地醫療、軍需、賑災等提供物資,同時協助前線作救傷、掩埋、看顧、秩序等服務,充分體現同仇敵愾,共赴國難的精神。

(香港經歷四次殖民侵略.十五)