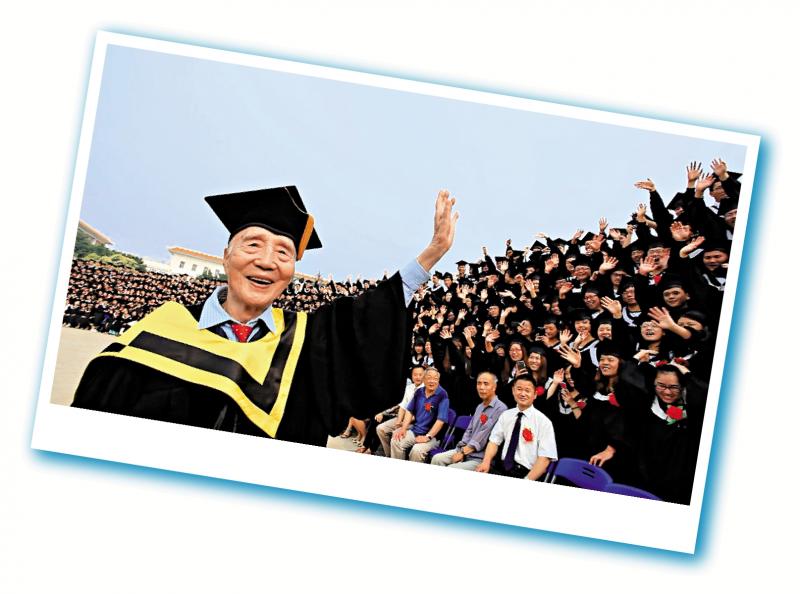

圖:台胞王廣亞將一生心血灑在海峽兩岸教育事業。

「從初期在台灣辦教育到在兩岸創辦十多所學校,外公王廣亞一直都在不足五平方米的辦公室工作,把積蓄都投放在教育方面,先後在台灣、河南、北京、內蒙古等地創辦了多所學校,培養近百萬名學生,將一生心血灑在海峽兩岸教育事業,如今已是桃李遍天下。」王廣亞外孫王新奇向大公報表示,「雖然外公已經去世,但我和母親會繼續傳承家族的教育事業,秉持外公的教學精神,繼續為兩岸培養人才。」

文、圖:大公報記者馮雷

初見王新奇,他正在鄭州昇達經貿管理學院的辦公室耐心地處理各種事務,辦公室裏掛着他與外公王廣亞、母親王淑芳、妻子程敏姿的合影。王新奇回憶外公曾給他講過的創業故事。1947年,王廣亞為謀生計,遠赴台灣工作,由於當時台灣因經濟發展需要大量會計從業人員,王廣亞於是以自己的會計專長開辦了會計補習班。從借用校舍到建成學校,從寄人籬下到扎根立足,王廣亞先後創辦了台北育達高級商業家事職業學校、桃園育達高級中學、台灣苗栗育達科技大學等學校,開啟了台灣商業職業學校的先河。

然而,故鄉是永遠的牽掛。王廣亞遠離故土40餘載,一直牽掛大陸家人,多少個日夜隔海遙望,熱血男兒流下思鄉熱淚。王新奇說,外公曾多次拜託國際友人到大陸尋親,直到1984年母親王淑芳從新疆去香港與外公相見,思鄉之情得以緩解。

1990年,王廣亞回到河南省鞏義市海上橋村老家。「當時王廣亞老先生默默站在老宅門口,許久未動,一語未發,只是靜靜看着。」該村村民劉偉回憶說,那時他只有十幾歲,不懂這種久別再歸時的複雜心情,只覺得奇怪,現在回想深有感觸,家鄉之情是任何東西無法替代的。

年近古稀仍回鄉辦學

王廣亞回故鄉後,在海上橋村投資興辦了一所小學,還為鄉村修橋修路、修建文化廣場。後來,王廣亞看到河南高等教育資源匱乏,很多適齡青年沒有上大學,於是決定在家鄉創辦大學。「河南是我的故鄉,我從小生於斯,長於斯。作為炎黃子孫,我對祖國、對家鄉有着深厚的感情,是祖國的改革開放給了我回歸故里、報效鄉梓的機會。我想把在台灣近半個世紀辦學的成功經驗帶回大陸、帶回河南,為家鄉培養更多的人才。」這是1993年王廣亞回鄉創辦學校時的感慨,雖年近古稀,但回報鄉梓的創業雄心依然旺盛。

1993年王廣亞投資2億元(人民幣,下同),在新鄭龍湖鎮創辦鄭州昇達經貿管理學院。從1993年1月與河南省政府接洽,到1994年9月23日迎來第一屆近千名學生,昇達創辦只用不到兩年時間。王新奇說,外公早年雖因購地出現一些問題,並未打擊他為家鄉辦校的決心,還親自跑遍鄭州、滎陽、新鄭、中牟等尋找校址,直到在新鄭市小喬鄉(今龍湖鎮)找到千畝土地。如今「昇達」已成為一所民辦普通本科學校,已培養超過11萬名畢業生。

王新奇表示,為了鼓勵學生在校期間考取註冊會計師等高級職業資格考試,學校專門設立「創辦人特別獎獎學金」,獎勵學習刻苦的學生10000元。

設獎學金資助困難學生

當年鄭州「昇達」開始辦學不久,王廣亞知道部分學生因學費和生活費意欲退學時,便動員台灣育達高職的教職員工成立「育達支持昇達貧困學生認助金籌募委員會」,援助鄭州「昇達」的困難學生。從1995年3月到1996年上半年共資助167252元,1998年台灣育達校友捐助了10萬元。

為了充分利用台灣教育資源,促進豫台文化教育交流,王廣亞當時提出讓大陸學生到台灣上學。王新奇表示,在各方面的支持下,2010年鄭州「升達」與台灣苗栗育達商業科技大學簽訂「派學生赴台交流學習」合作協議,「昇達」學生可到台灣「育達」進行插班學習,還可到當地企業參訪。從2011年以來,「昇達」已經組織多批學生到台灣進行學業研習與教學交流。

王新奇說,大陸學生到台灣學習既能享受當地先進教育,了解台灣企業的運作方式,又熟悉大陸社會發展,畢業後出路更寬廣。

此外,王廣亞還積極推進「昇達」與美國、英國、俄羅斯等國家40多所高校建立了校際合作關係,提升學校國際化水平。同時還先後在大陸創辦內蒙古經貿外語學院、北京育達高級職業學校、鄭州商學院等學校。

王廣亞逝世後,王淑芳、王新奇母子接過辦學的「接力棒」,將促進兩岸教育和文化交流作為目標之一。