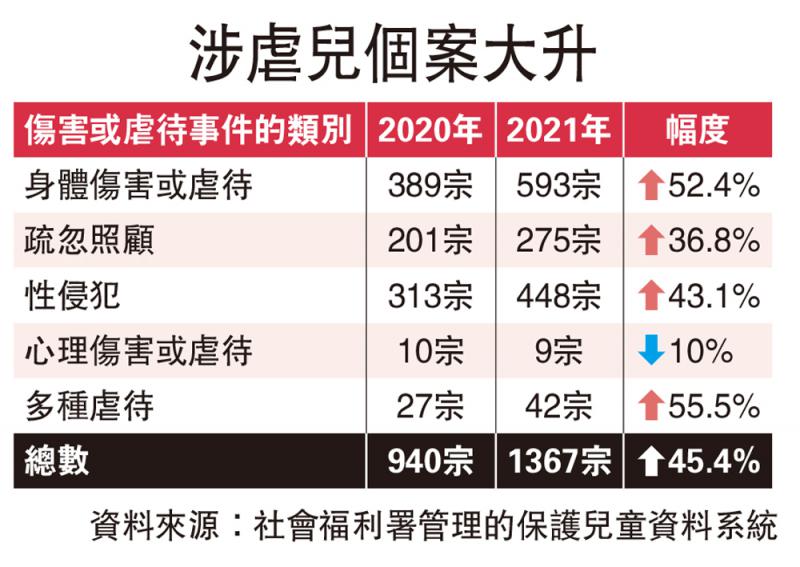

圖:涉虐兒個案大升

兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳由上世紀70年代開始至今,一直致力防止虐待兒童工作,力求改變社會「體罰兒童」的觀念。對於今時今日居然發生童樂居虐兒案,雷太表示,事件反映幼兒工作者沒有適當培訓,涉案員工認為扯幼童頭髮只是粗魯行為,質疑有關機構的工作守則是否過時。她表示,社會資源一直甚少投放在幼兒工作上,以疫情為例,兒童口罩派發不足,防疫基金亦沒有涵蓋兒童,至於幼童服務者的工種更是一向雜亂及薪酬水平偏低。

《大公報》今年初曾訪問童樂居被虐幼童的父母,他們透露案發前一度質疑幼女被虐,惟最終被職員敷衍了事。雷張慎佳認為父母有責,應對子女寄宿情況付出更多關心,「是否怕投訴後不獲住宿安排?或者不知怎樣進一步了解?」

定期巡查不應只查文件

雷張慎佳續指出,政府有檢討及督導責任,「點解社署過去巡查從來冇睇CCTV(閉路電視攝錄)?真係很信任院舍?」她認為社署每次定期巡查機構時,不應只查核文件,應抽樣翻看CCTV,巡查的專業人員除了觀察宿舍環境,還可以透過圖畫、遊戲或故事接觸等引導寄宿兒童表達,了解兒童的情緒表現,亦可與寄宿兒童父母面談,並建議加入突發性巡查,包括與前線員工溝通等。

本港有涵蓋照顧兒童的法例和守則,雷張慎佳認為須檢視這些法例和守則是否有所不足,「我是倡議者之一(沒有保護罪),建議一籃子方案包括法例修訂,檢討所有兒童相關的法例,而不是零零碎碎,見一樣做少少」。她認為要落實對兒童無暴管教,就應全面立法禁止體罰,她指出,包括瑞典在內全球共有62個國家已立法禁止體罰兒童,若香港早已訂立相關法例,童樂居事件已屬明顯違法。至於法律改革委員會建議的「強制舉報虐兒個案」法案,政府表示支持,將於明年上半年提交立法討論。

部分兒童政策淪例行公事

雷張慎佳又說,部分兒童政策已實行多年,可能淪為「例行公事」,失去預早介入防範悲劇的成效。

2005年推行的「兒童身心全面發展計劃」,目的是讓學前機構教師能及早識別0至5歲幼童及其家人的各種健康及社會需要,並向有虐兒疏忽歷史家庭、產後抑鬱家庭、有情緒問題家庭、濫藥家庭等推行輔導計劃。但根據社署提供資料,2017年至2021年由母嬰健康院/醫院轉介至全港67間由社署/非政府機構營運的綜合家庭服務中心/綜合服務中心的個案數目,分別為2453、2250、1746、1049及1178,轉介個案由2017年的逾2000宗下跌一半至1000多宗,社署指轉介數目下跌,可能受疫情影響。\大公報記者李雅雯