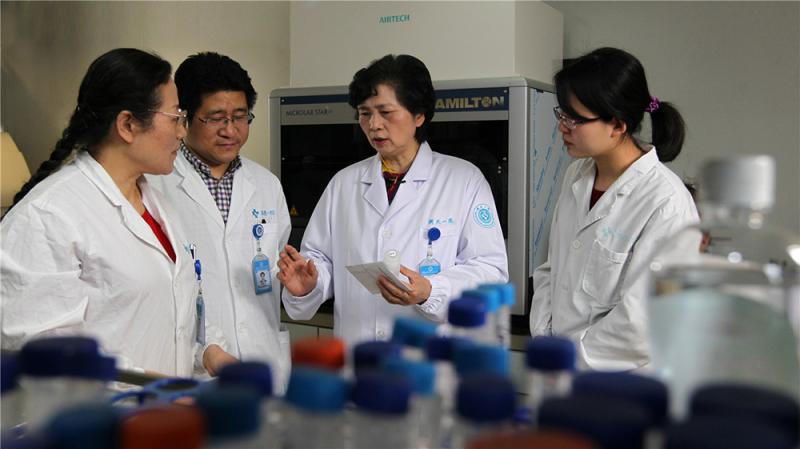

圖:李蘭娟院士(左三)與項目組成員在討論 網絡圖片

「2003年的SARS我想大家都應該記憶猶新,當時這個在中國爆發傳至全世界的疫情被32個國家報道,確診病例8437例,813人死亡。」說到為什麼要研究這個「世界難題」,中國工程院院士李蘭娟道出了初衷。經歷了SARS狙擊戰以後,李蘭娟領銜的項目組用十年時間,為中國新發傳染病防治領域建起了一道防治屏障,並成功防控了2013年人感染H7N9禽流感疫情。近日,由浙江大學領銜,聯合中國疾病預防控制中心、香港大學、復旦大學等11家單位共同完成的「以防控人感染H7N9禽流感為代表的新發傳染病防治體系重大創新和技術突破」項目,榮獲2017年度國家科學技術進步獎特等獎。/大公報記者 俞 晝

新發突發傳染病防控的首要前提就是迅速確認病原。「SARS最慘痛的教訓就是長時間無法確認病原。」李蘭娟告訴記者,當時我國在新發傳染病防控、救治領域基礎薄弱,在疫情發生半年後才由美國科學家確認病原。

為了突破新病原識別難題,項目組創立了新發傳染病病原早期快速識別技術體系,建立起覆蓋全國31個省區市的全球最大新發突發傳染病監測網絡,對隨時可能出現的新發病原進行實時監控,72小時內可以完成對300種病原的檢測,一周內確認新病原。

2013年,項目組應用該體系在短短5天內就發現並確認了長三角地區發生的重大突發疫情病原是一種全新的重配H7N9禽流感病毒。「2009年新型甲型H1N1流感爆發流行時,美國用了一周時間發現了甲型H1N1流感病毒,而這次中國只用了5天時間,可以說我國新發突發傳染病病原發現能力已經達到世界領先水平。」

大數據模型鎖定傳染源

2013年3月底,中國長三角地區突發人感染H7N9禽流感疫情,患者病情兇險,病死率超過50%,一度危及社會公共衛生安全。疫情發生後,李蘭娟團隊迅速組建了一支30多人的採樣小組,一面深入各種人跡罕至的候鳥棲居地,一面前往養殖場、菜市場購買家禽後採集糞便取樣。

「通過調研,項目組發現活禽市場就是人感染H7N9禽流感病毒的來源,並且該病毒是從禽向人傳播的。」李蘭娟說,項目組利用新發突發傳染病大數據模型進行分析後發現,關閉活禽市場可以減少97%的人感染H7N9病毒的風險。「關閉活禽市場以後,疫情迅速得到控制,避免了向全國播散,大幅減少了經濟損失。」

疫苗對於傳染病尤其是病毒性傳染病的防治,具有十分重要的作用。「之前,我國流感病毒疫苗種子株需要世界衛生組織提供,這讓我們在應對新發傳染病時常常處於被動局面。」

在測序、質譜、微流控、芯片等一項項技術研發的基礎上,李蘭娟率領項目組創建了新發突發傳染病快速診斷技術研發平台,形成了從理論創新、技術突破到產業轉化再到臨床應用的一整條高效協同的研發鏈。

二周成功研發H7N9疫苗

基於該研發鏈,項目組與香港大學協同攻關,利用實驗室自主分離的H7N9病毒為模板,採用反向遺傳學技術,僅用二周時間,就成功研發了中國首個符合藥典要求的人感染H7N9禽流感病毒疫苗種子株。隨後利用產學研一體化機制,第一時間與疫苗生產企業合作,進行新型H7N9流感疫苗的產業化研發和生產。

這是中國科學家首次成功研發符合國際通用要求的禽流感疫苗種子株,標誌着中國已具備及時、自主研發流感疫苗種子株的技術和能力,打破了以往流感疫苗種子株由國外提供的歷史。