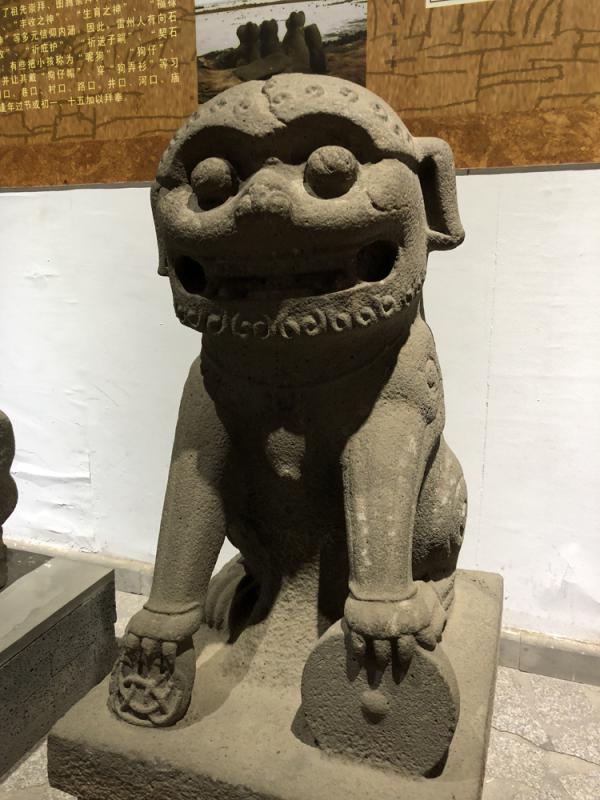

圖:一般放在衙門前,右腳踩着法網、左腳踩着石鼓的石狗\大公報記者黃寶儀攝

行走在湛江雷州的鄉間,每逢遇到路口或者是拐彎處,就會看到一隻石狗蹲坐。在村莊深處的老巷子裏、庭院中、屋頂上、門口前,井邊廟旁,也總會看到石狗的身影,或兇狠、或慈祥地望着前方……更有意思的是,這裏的人喜歡把自己兒子叫做「狗哥」、「狗仔」、「狗生」、「昵狗」等,給孩子戴「狗仔帽」、穿「狗弄衫」,石狗是雷州人一直以來對信仰的寄託,他們相信這樣孩子就能得到石狗的庇佑,健康平安長大。\文:大公報記者 黃寶儀

雷州石狗文化,始於南蠻族的狗圖騰崇拜。「圖騰(Totem)」一詞,源自印第安語atotem,意為「它的親屬」、「它的標記」。「圖騰崇拜」是土著居民的宗教性的迷信之一,「他們信仰每個人都有自己的圖騰,即自己所鍾愛的精靈,他們堅信這精靈始終守護着自己。」而對於湛江雷州地區的先人來說,石狗就是這樣一個守護神。

南蠻發祥地愛狗成俗

湛江雷州是古代南蠻族的發祥地,據《雷祖志》記載,雷州「舊有瑤、僮、侗、僚與黎」等少數民族聚居。由於生產能力的落後,許多自然現象無法解釋,古人喜把希望寄託在圖騰神獸之上;各個土著民族都有自己的圖騰,貓、狗、蛙或其他動物。但隨着生產水平提高,農耕和狩獵的發展,狗成為人們越來越親密的夥伴。它的機靈、忠誠、勇敢贏得了大家的喜愛,最終成為土著人心裏共同的圖騰。

雷州石狗最早以民間雕刻美術的形式出現在春秋時期。後來,唐朝時多放石狗在祭祀的廟宇,到了宋朝擴展到田野、池塘、宅門、街道上;發展到明清時期,碼頭、商舖、幹道,甚至拴船的石墩也成了狗的形狀。而現在石狗仍在雷州習俗中佔據着重要的位置。在中原地區人們用傳說中的龍來祈雨求安,但在廣東雷州,人們卻用石狗游坡求雨。

雷州境內現存的古石狗約有二萬隻左右,年代較早的石狗是南北朝時期古雷州州治舊址附近「石狗坡」的石狗,距今約有一千四百多年。目前,僅湛江、雷州等地博物館收集到的石狗已有一千多隻。它們大小不等,有的咧嘴含笑,有的憨態可掬,有的面目猙獰,有的鼻大耳肥,或坐、或蹲、或伏,形態各異,年代久遠,世界絕無僅有。雷州石狗是土著文化、楚越文化、閩南文化、海洋文化、中原文化交融發展的見證,記載了雷州的歷史發展軌跡,在2007年12月,「石雕. 雷州石狗」納入國家級非物質文化遺產代表作名錄。

祈福消災 各司其職

「石狗是被神化的形象,當人們需要祈禱什麼,它就具有什麼能力,法力無邊。」雷州市博物館館長陳銳向記者說道,「石狗崇拜至今在雷州仍盛行。」記者看到在一些石狗跟前有着燒香拜祭的痕跡,仔細觀察這些石狗的紋飾,還可以看到楚文化文物特徵之一的鳳鳥圖案,與石獅樣式融合和漁網等圖案,而帶着領帶的清代石狗,則是當時雷州與海外交流的反映。

在雷州,石狗的擺放可是有一定的說法:放在村頭、巷口的石狗如司儀迎賓,是「司儀神」;放在房前屋後的是一個右腳踩着葫蘆,一個左腳踩着銅錢,再加上一個額頭突起的石狗,是「福祿壽」,用於祈求官爵、財富、長壽,保護家人平安;身披水波紋、腳踩船櫓的石狗,多出現在田間、河邊,是保護農民漁民的「豐收之神」;笑容可掬,懷抱小狗的,是「送子石狗」……形態位置的擺放意味着各個石狗有着不同的職責,它們寄載着雷州人民的希望屹立在雷州的大街小巷守護着這裏的人們。