華夏筆都迎時代浪潮寫傳奇

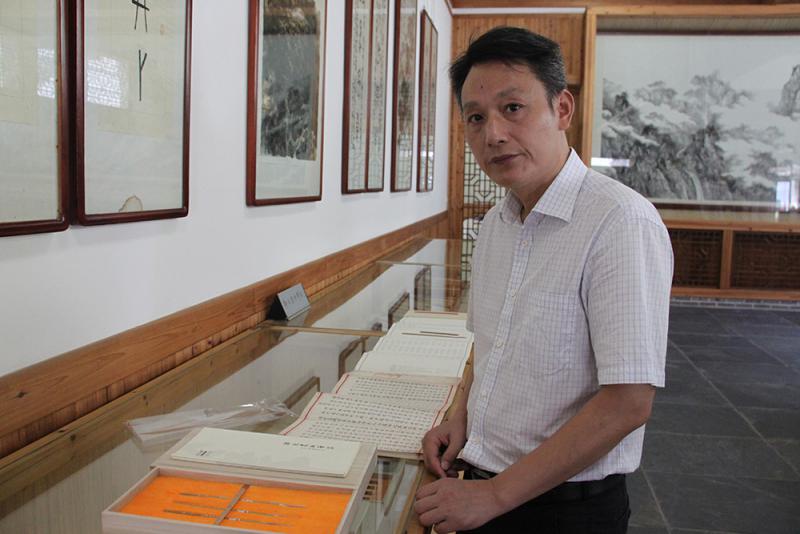

圖:研究毛筆文化第一人鄒農耕

一個筆頭、一根竹竿組成的毛筆書寫了華夏文明的發展史。作為華夏筆都,江西省南昌市進賢縣文港鎮擁有1600多年的毛筆製作歷史。清乾隆年間,「中國四支筆」中的「上海周虎臣」、「武漢鄒紫光」均是文港人所創。當現代文明浪潮來襲,文港鎮亦深陷時代洪流。中國文房四寶協會副會長、鄒氏農耕筆莊主人鄒農耕是研究文港毛筆文化第一人。他表示:「以傳統文化角度考量,製筆人盡量懷着一顆虔誠的心,讓傳統工序得到最好的保存;站在以筆為謀生的層面,許多企業成功轉型至研發生產鋼筆、化妝筆等領域。兩者各有各的好,缺一不可。 」

五彩中國 文、圖:大公報記者 王逍

在文港鎮,鄒農耕投資4000多萬元建設的毛筆文化博物館,與南昌派利筆業有限公司投資3000多萬元建成的鋼筆展示館遙相呼應。據悉,文港目前擁有各類製筆生產企業和作坊2200家,從業人員有13000多人。毛筆涵蓋狼毫、羊毫各大系列、各種規格,拓展延伸至化妝筆、鋼筆等。2016年,該鎮毛筆產量7.5億支,產值17.5億元,佔全國75%的市場份額;金屬筆產量10億支,產值34.8億元,佔全國30%的市場份額。

守護者:懷揣理想 傳承毛筆文化

鄒農耕家族世代製作毛筆,然而上世紀90年代初,文港毛筆在品質和銷量上都開始走下坡路。他說:「我是懷揣着理想和情懷進軍毛筆業的。每一支毛筆包含着設計者的感情、製作人的心血、經營者心思,這些在經濟利益面前都值得被尊重。」

在他看來,毛筆製作的創新之處,是「復古+現代」。一方面,他接受「私人定製」業務,滿足中高端用戶需求;另一方面,他親自設計毛筆,以滿足書畫愛好者的剛需。數十年與毛筆對話的過程中,鄒農耕投資建成中國毛筆文化博物館,用於陳列展示歷代中國毛筆實物及相關文化資料;創季刊《文筆》,以筆養文,以文輔筆;整理筆製作「散卓法」、「披柱法」、「鋪疊法」;整合文港毛筆數百個品種,以典故名句命名,以文雅之氣面市。

創新者:順勢而為 續寫筆都傳奇

同樣在文港獨樹一幟的還有江西昂奈雅實業有限公司、南昌市柏倩化妝用品有限公司董事長段永平,他將文港製筆的優勢嫁接到了化妝筆行業。其生產的各式美容筆進入大牌專櫃,出口至世界各地。提及文港製筆業的發展之路,段永平用一根化妝筆舉例,「同樣質量的產品,我們賣10多元,專櫃賣100多元。要想走出去,亟待維護品牌。」

持相同觀點的南昌派利筆業有限公司董事長吳勝華稱,2000年,公司以品牌戰略的全新方式進入市場,擁有兩大自主品牌,衍生出200多種中高檔文具。他表示:「文港毛筆歷來是作坊式生產,品牌意識不是很強。」早年,該公司通過外貿拿海外訂單,在過程中學習外界先進技術理念,引進先進設備,增強了品牌意識。