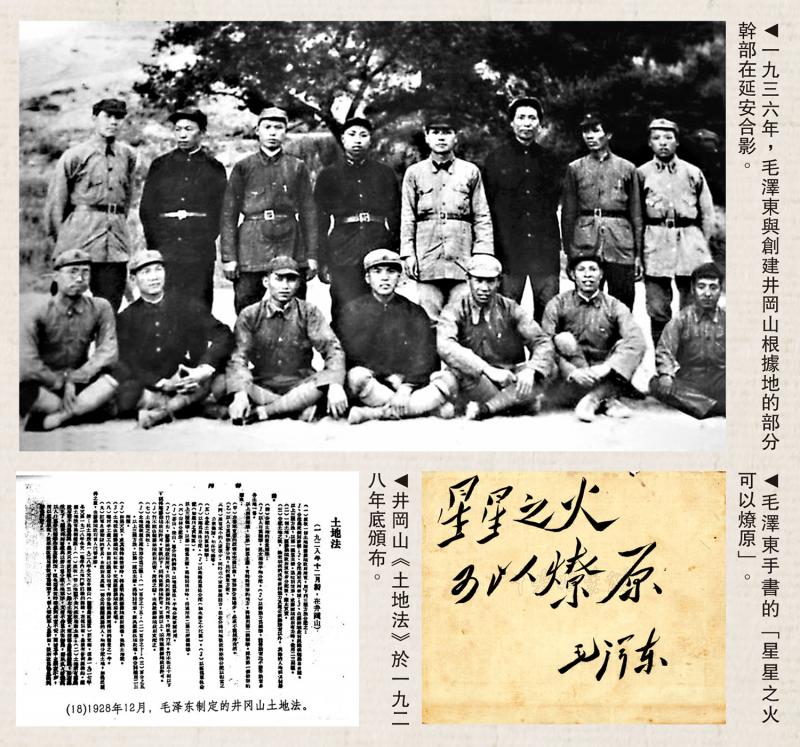

上圖:一九三六年,毛澤東與創建井岡山根據地的部分幹部在延安合影。左下圖:井岡山《土地法》於一九二八年底頒布。右下圖:毛澤東手書的「星星之火 可以燎原」。

三灣改編後,毛澤東帶領起義軍來到井岡山。井岡山地處湘贛邊界羅霄山脈中段,群眾基礎好,部分舊式農民武裝願意同工農革命軍聯合;地勢險要,易守難攻;有自給自足的農業經濟,便於籌款籌糧;湘贛兩省軍閥存在矛盾,控制力量薄弱。毛澤東全力進行邊界黨、軍隊和政權建設,1927年11月成立湘邊第一個紅色政權──茶陵縣工農兵政府;1928年2月瓦解了江西國民黨軍隊進攻,井岡山根據地初步建立。

井岡山鬥爭與土地革命密不可分

毛澤東要求工農革命軍改變過去只顧打仗的舊傳統,擔負打仗消滅敵人、打土豪籌款子、做群眾工作三項任務。1928年4月,他總結部隊做群眾工作經驗,規定三大紀律、六項注意(後發展為八項注意),體現了人民軍隊本質,對處理軍隊內部關係、軍民關係和瓦解敵軍起了重大作用。

1928年4月下旬,朱德、陳毅率南昌起義保留部隊和湘南起義農軍一萬餘人轉至井岡山,與毛澤東部會師,成立工農革命軍第四軍(後改稱工農紅軍第四軍),朱德任軍長,毛澤東任黨代表和軍委書記。5月,湘贛邊界黨的第一次代表大會選舉毛澤東為書記。毛澤東、朱德連續打退湘贛兩省國民黨軍隊進攻,概括出游擊戰爭「敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追」的十六字訣,使根據地日益擴大。

井岡山鬥爭與土地革命密不可分。根據地建立初期,分田只在個別地區試行。1928年5月至7月,邊界各縣掀起分田高潮,年底頒布井岡山《土地法》。廣大貧苦農民從分得土地中認識到紅軍為他們利益奮鬥,全力支持紅軍和根據地發展,這是根據地存在和發展的社會基礎。井岡山根據地建立點燃了工農武裝割據的星星之火,為中國革命探索出農村包圍城市、武裝奪取政權的正確道路。

1928年12月,湘贛兩省國民黨軍隊以3萬人分五路進攻井岡山。1929年1月,毛澤東、朱德、陳毅率紅四軍主力向贛南出擊,與井岡山突圍的紅五軍會合,向閩西發展。1930年春,贛南根據地和閩西根據地形成,先後成立贛西南蘇維埃政府和閩西蘇維埃政府,為中央革命根據地建立奠定基礎。

古田會議和建黨建軍原則的確立

古田會議是在紅軍生死存亡緊要關頭召開的。當時紅四軍在轉戰贛南、閩西過程中,領導人之間對軍隊建設問題產生分歧,軍內存在的單純軍事觀點、流寇思想和軍閥主義殘餘等非無產階級思想有所發展。紅四軍第八次黨代會後,紅四軍出擊東江失敗,部隊思想混亂、士氣低迷,面臨嚴峻考驗。

1929年12月,紅四軍第九次代表大會(古田會議)在福建上杭古田召開。會議通過毛澤東起草的決議,確立思想建黨、政治建軍原則,確立了馬克思主義建黨建軍原則,解決了把以農民為主要成分的軍隊建設成為無產階級新型人民軍隊的根本問題,使軍隊實現浴火重生。

1930年6月,贛西南、閩西地區的紅軍合編為紅一軍團,共有2萬餘人。8月,紅一軍團同彭德懷、滕代遠領導的紅三軍團共3萬餘人合編為紅一方面軍,朱德任總司令,毛澤東任總前委書記兼總政治委員,成為全國紅軍中戰鬥力最強的一支部隊。

毛澤東率秋收起義部隊上井岡山後,針對黨內「紅旗到底打得多久」的疑問,從中國革命實際出發,科學闡明以農業為主要經濟的中國革命;深刻論證紅色政權能夠長期存在和發展的主客觀條件,提出工農武裝割據思想;在「星星之火,可以燎原」中指出,紅軍、游擊隊和紅色區域的建立和發展,是促進全國革命高潮的最重要因素。從而形成農村包圍城市、武裝奪取政權的思想。這是對大革命失敗後黨領導紅軍和根據地鬥爭經驗的概括,是馬克思主義在中國的創造性運用和發展。

大革命失敗後,中國共產黨人沿着農村包圍城市、武裝奪取政權的正確道路,引導中國革命走向復興並贏得勝利。在半殖民地半封建的中國,敵我力量對比極端懸殊,中國共產黨人不可能像俄國十月革命那樣通過首先佔領中心城市取得革命勝利,而必須首先在農村建立革命根據地,積蓄革命力量,在條件成熟時奪取城市,最後奪取全國革命勝利。這一適合中國實際的正確革命道路,是在黨領導人民集體奮鬥中開闢出來的。

【關鍵詞】

井岡山革命根據地

土地革命

古田會議

農村包圍城市