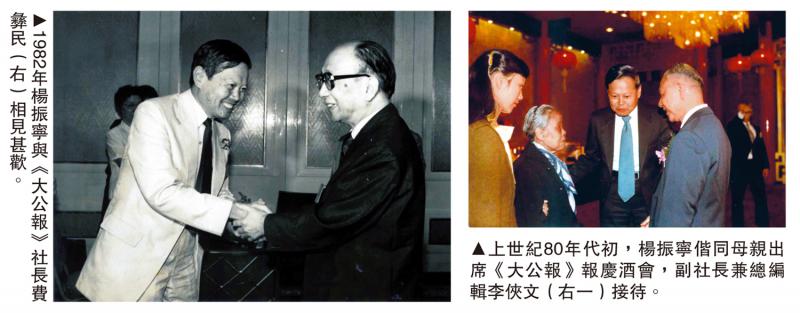

圖:上世紀80年代初,楊振寧偕同母親出席《大公報》報慶酒會,副社長兼總編輯李俠文(右一)接待。

得悉楊振寧教授昨日(18日)在北京逝世,雖然不太感到意外,到底已103歲高齡,近年亦已長居醫院,但仍不免一陣悵然。從此世上少了一位能人智者,物理學界少了一位泰山北斗式的人物,而對筆者個人來說,失去的是一位40多年來愛護扶持有加的長者和一份親切持久的情誼。如同不少人對長輩一旦溘逝的心情一樣,筆者此刻最強烈的感受就是為什麼不在楊教授晚年仍健在的時候多去北京探望,陪他聊天?

楊教授是很會體貼人的,明知我「科盲」,他會主動聊30年代上海文壇和筆者先父葉靈鳳的一些「恩怨」逸事,會聊香港報紙的不同背景和報道取向,甚至會聊其父楊武之教授生前會唱京劇《四郎探母》中的「楊延輝坐宮院自思自嘆」,總之「絕無冷場」,絕不會令你感到答不上口,自慚形穢。而今日斯人已騎鶴西歸,今後也再無聆聽教益以至不知天高地厚「逗樂」大科學家的機會了。

不過,回想起40多年前在廣東從化華裔物理學家粒子理論會議初次見到楊教授的情景,仍歷歷在目、如在眼前。那是中國科學院召開的一次學術盛會,楊振寧和李政道首次在諾獎之後同場活動,盛況空前。楊教授在開幕禮上致辭,提到中華民族「物華天寶,人傑地靈」,筆者未聽懂。會後追問,楊教授看看筆者:「你哪家報社的?」筆者答香港《大公報》,楊教授就說:「香港中環有家商務印書館,你到那裏買本《唐詩三百首》讀讀。」然後說這是唐代詩人王勃《滕王閣序》中的名句。

筆者當然「聽話」回港後買了《唐詩三百首》,但同時也許下「宏願」,日後一定要有所表現,讓楊教授「另眼相看」。

機會來了,80年代初,楊教授在中文大學演講《讀書教學四十年》,從童年講起到首次訪問新中國,內容非常精彩,從下午3時講到6時多,筆者回到報社已是晚上8時,打開錄音機坐下就寫,飯也顧不上吃,直到翌日凌晨2時把2萬多字全文紀錄整理出來,第二天圖文並茂兩大版見報。當天下午,楊教授電話就打來了,說非常高興,還問了馬臨校長,這3小時的演講,中大整理要花多少時間?馬校長說最少得兩個人一個星期。其後演講文本出版,楊教授專門在上面寫了一段話送給我,說我對此作出了「很大貢獻」。

不止如此,還有一次活動中猜燈謎,楊教授出了一個謎面,說答對有獎,謎底是一個字,我不假思索就猜對了是「贛」字。過不多久,我收到從美國寄來的一個小包裹,內裏是英國版畫家比亞茲萊的作品集,楊教授在扉頁上寫道:「你的獎品。比亞茲萊是你父親喜歡的畫家,希望你也喜歡。」楊教授就是這麼一位好玩的、毫無架子的大科學家。

於國於家 一生重情

楊教授一生重情,於國於家、對人對事,都是情字先行。記憶中楊教授有兩段「情」最動人。

一是母子情。楊教授自小與母親羅孟華女士相依為命,直到7歲才首次見到父親。楊母是小腳農村婦女,不識字,常擔心留洋回來的丈夫會不要他們母子,對小振寧說你爸回來不要我們了,我就帶你「吃教」去,就是到教會去吃救濟糧。當然,楊武之教授留美歸來,立即將振寧母子接到了清華,相守一輩子。而此後楊振寧對母親極為孝順,在中大訪問期間特意將母親從上海家中接來香港同住,有空就開車帶母親逛山頂淺水灣,一些重大場合也帶同母親出席,像個小孩子般高興地向人介紹:「這是我媽媽。」

楊教授另一段令人感動的「情」是與鄧稼先之間的手足情。兩人自小一同在清華園長大,留美曾同室,後鄧稼先決定回國,頭一個告訴的就是楊振寧。

但楊教授那時正大力追求杜致禮,研究工作亦如日方中,未有作出同行決定。這之後,一個拿了諾貝爾物理獎,為中國人增光,一個令羅布泊升起了蘑菇雲,為中國人爭氣。70年代初楊振寧首次訪京,欲晤名單上第一個就是鄧稼先。直到100歲大壽活動上,楊振寧給已故的鄧稼先寫了一封信,其中最重要的一句話就是借用屈原名句:「但願人長久,千里共嬋娟」,「嬋娟」二字改為「同途」,楊振寧要說的是,我們愛國同途,我未負你。