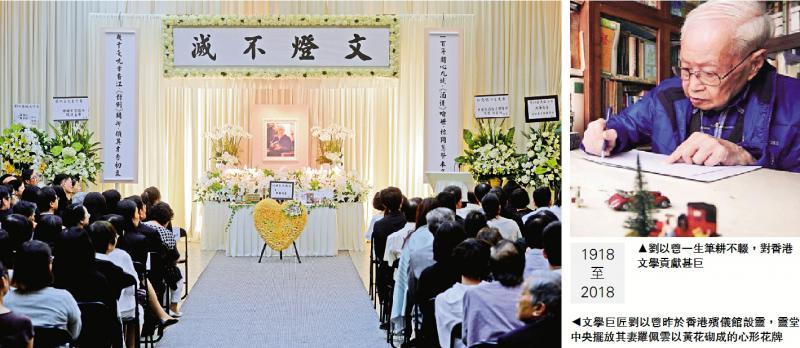

圖:文學巨匠劉以鬯昨於香港殯儀館設靈,靈堂中央擺放其妻羅佩雲以黃花砌成的心形花牌

《酒徒》喻世,《對倒》開新,99歲高齡文壇巨匠劉以鬯走了,留下潮濕的記憶。昨晚在香港殯儀館設靈,靈堂牌匾寫着「文燈不滅」,遺照前擺放黃花砌成的心形花牌,寫上「以鬯夫君安息,妻劉羅佩雲」。中聯辦宣文部副部長朱挺等致祭。行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任楊健、民政事務局局長劉江華、中國作家協會主席鐵凝及副主席錢小芊、香港作家聯會會長潘耀明、導演王家衛等致送了花圈。/大公報記者王豐鈴、張濬東(文) 林良堅(圖)

《酒徒》《對倒》道一生成就

靈堂以素白布置,輓聯:「一百年關心九域,《酒徒》喻世,標同慧賢本色」、「幾千夜吮筆香江,《對倒》開新,領異才秀初衷」道出一生成就;多名高官、文化界、媒體界、教育界人士到場致祭,包括《亞洲周刊》副總編輯江迅,著名作家王安憶、董啟章,並向劉夫人羅佩雲表達慰問。香港學者黃維樑於弔唁冊寫輓辭:「以意識流成先鋒傑構,鬯心獨白顯小說新風」以誌哀思。

「文燈不滅─劉以鬯先生紀念儀式」於昨晚七時半開始,由嶺大中文系副教授黃淑嫻主持。首先放映黃勁輝執導的短片「所有的記憶都是潮濕的」,後由香港作家盧瑋鑾(小思)、張志和(梅子)、黃東濤(東瑞),天地圖書總編輯孫立川、導演黃勁輝、梁秉鈞(也斯)之子梁以文發言,追憶與劉老的相識點滴。

小思發言時表示:「我最佩服劉先生的是,作為一個編者、一個帶領香港文學的先行者,他不分派別、沒有小圈子,所以能容納很多與他觀念不相同的作者。編過許多副刊的劉先生,掌握着副刊的精神,他可以通過對作品的判斷力清楚地知道作者未來應該走哪一條道路。」

堅持香港文學放眼華人世界

香港文學紀錄片《劉以鬯:1918》導演黃勁輝憶述與劉老的相識經歷,當時他還是大學生,愛好寫作,通過投稿《香港文學》認識劉老。「當時是大膽試下,好彩他選了我的文。後來知道那本雜誌其實名家雲集,他純粹認作品不認人的,收到稿又打電話來,鼓勵我寫作。」紀錄片最早於二○○九年開拍時,劉老已是九十歲高齡。

劉以鬯代表作之一《酒徒》的香港版最早由穫益出版社出版。編者東瑞表示:「我與劉先生結緣於上世紀八十年代,那時我向他主編的《香港文學》投稿,無論他多忙都會抽空接待與我說上幾句,即便對運送資料的司機也都十分和藹,令我印象深刻。他堅持認為香港文學不應限於香港,而是放眼整個中國以及華人世界。劉先生的離去是華文世界無可彌補的損失。」

提攜後輩 關注年輕一代

香港作家聯會會長潘耀明慨嘆:「劉先生曾任六屆作聯會長,他的影響力不僅在於香港,更在於世界文壇。他沒有受商業社會的影響,始終保持清醒和對文化的追求。」潘在上世紀八十年代時曾在劉以鬯主編的《快報》副刊寫專欄,「劉先生不僅是個勤奮的人,他也鼓勵年輕人多寫作,對後輩一點架子都沒有,始終對年輕一代給予很多關注。

《香港作家》總編輯蔡益懷說:「我來香港的第一篇散文就是刊發在劉先生主編的《星島晚報》副刊,他給了文學新人許多機會。他是一個低調、純粹、真性情的文化人,可以說現在很多編輯都是向着他的路在走。」

劉以鬯的喪禮於今早舉行,由小思、吳煦斌、黃勁輝和梁科慶等十人扶靈。