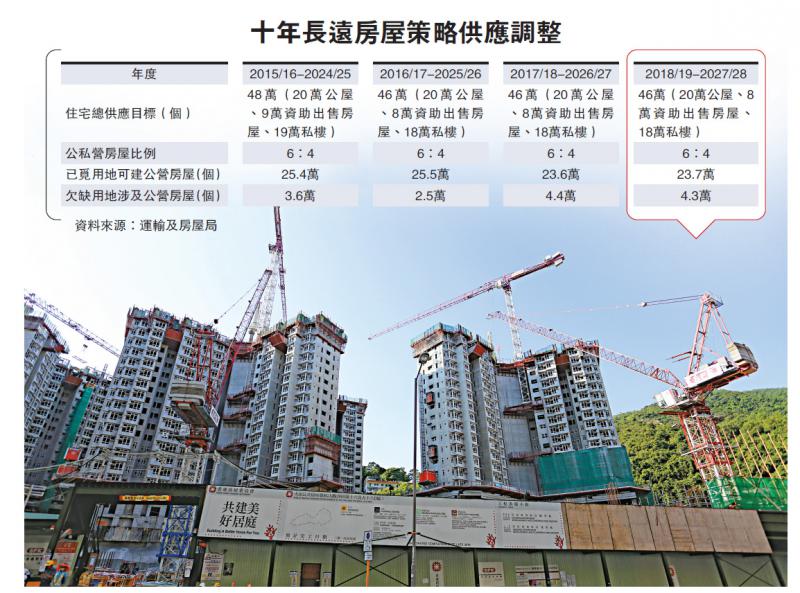

圖:公營房屋建屋量持續不達標,4.3萬個公營房屋單位目前無地建屋/資料圖片

政府昨日更新長遠房屋策略建屋目標,建屋量繼續「大落後」。由2018/19起的十年內,總房屋供應目標維持46萬個單位,包括28萬個公營房屋及18萬個私營單位,但公營房屋建屋量持續不達標,4.3萬個公營房屋單位目前是無地建屋。運輸及房屋局局長陳帆承認,覓地建屋是大挑戰,「熟地」已用盡,而新界有大量私人農地,希望在堅守不利益輸送的前提下,公眾支持探討盡快啟動公私營合作安排,提高建屋量。/大公報記者 曾敏捷

政府自2014年制訂《長遠房屋策略》後,每年更新十年建屋目標,最近三年維持十年供應46萬伙不變,公私營比例為六比四。長策報告指出,政府現已掌握的土地,只夠興建23.7萬公營單位,要達到28萬伙(20萬個公屋,八萬個資助出售房屋)的供應目標,尚欠4.3萬個單位的用地,落後差距較去年的評估略為收窄。私營房屋供應則相對較穩定,未來三至四年,有9.7萬個單位供應,超出18萬個單位供應目標的一半。

「熟地」用盡 公營屋面臨挑戰

房委會可作即時發展的「熟地」已用盡,是公營房屋面臨的主要挑戰。陳帆稱,要將「生地」變成「熟地」,規劃與諮詢程序需時,部分項目更遇到司法覆核或地區人士反對,「例如有些現存建築物上的住戶,對我們建公屋有意見,因為本來屋前有塊空地,視野比較寬闊,興建公屋後(樓宇)距離拉近了,要將地盤設計及樓宇的距離作適當移動。」

土地供應專責小組前日開會討論藉由公私營合作,釋放新界1000公頃私人農地以建屋。陳帆被多次追問公私營合作建屋是否提高建屋量的「出路」時,均稱應由專責小組討論,但他最終表示,全港未來幾十年仍欠1200公頃發展土地,釋放農地的方案值得探討,他希望在堅守兩大前提,包括:一,按現有機制評估補地價,不涉利益輸送;二,合作安排公開透明公正,「期望市民大眾可以給予支持,讓公私營安排盡早啟動。」

黃遠輝:棕地私人地新選項

身兼土地供應專責小組成員的前長策會委員王坤指出,小組過去六次會議討論十個覓地方案,部分需時二、三十年,例如涉及填海等,若能善用閒置農地,發展可較快。專責小組明年諮詢公眾,若公私營合作發展私人農地方案有共識,有助增加土地供應,但改劃仍然需時,三幾年內未必可見效。

他指私樓供應最近三年都超出長策每年1.8萬伙的供應目標,建議政府將賣地表上合適用地撥作興建公營房屋。

曾參與制定長策的土地供應專責小組主席黃遠輝稱,制定長策是為讓社會明白,需求與建屋量有偏差,尋地時可獲社會諒解。新界棕地和私人土地都可成為土地供應新選項,如社會有共識,有望追回長策周年進度報告的目標。