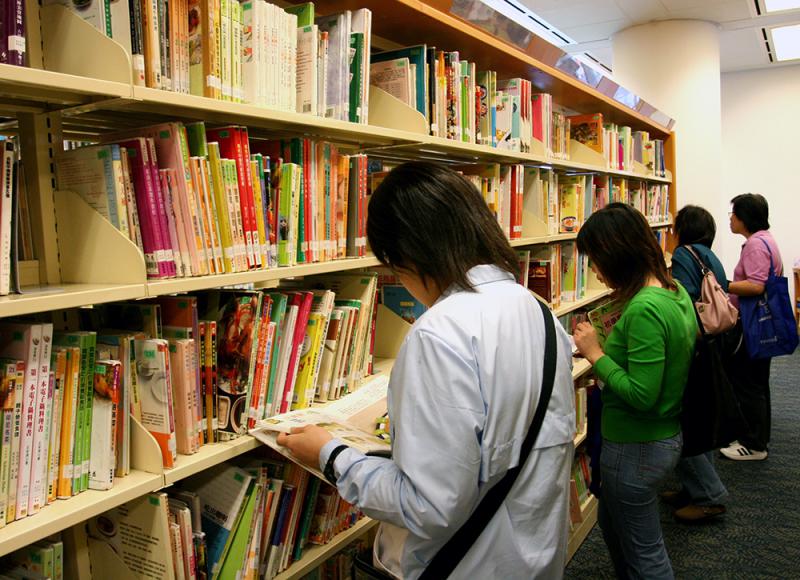

圖:公共圖書館年年丟棄30多萬至80多萬項資料,有浪費公帑之嫌

【大公報訊】記者朱樂怡報道:康樂及文化事務署每年花費近一億元,為公共圖書館購買新資料,但同時做「大嘥鬼」,年年丟棄30多萬至80多萬項資料,有浪費公帑之嫌。申訴專員公署主動調查發現,康文署在採購與註銷圖書館資料上有「十宗罪」,包括採購與丟棄理據模糊,多年來將丟棄圖書當廢紙回收處理。民政事務局局長劉江華表示,同意公署報告,當局會即時檢討。

借出量下跌 館藏量上升

申訴專員公署發現,由2009/10至2016/17的八個年度,公共圖書館的圖書、CD等館藏借出量,總跌幅18.2%,但同期總館藏量累計增加16.8%,令2016年度總館藏增至近1457萬項。公署指,康文署並無解釋,為何要沿用前市政局自上世紀90年代制定、每年不少於70萬項的採購指標,而公署更發現,康文署在該八個年度內,每年均購買較指標高出逾10萬項的資料,反映該指標未能與時並進。

目前,各級圖書館館長每年制定有關增購館藏資料的計劃書時,毋須解釋增購原因。而在2009年度起的七年內,圖書館每年註銷33.6萬至86萬項資料,丟棄最多的是成人中文圖書範疇的中文小說和應用科學類,當中約6000至1.8萬項資料由納入館藏至被丟棄,不足兩年,註銷原因無從稽考。而大量被註銷的資料,一直只當廢紙或廢物回收處理。公署指,2015年前,康文署只記錄註銷清單,無註明註銷原因,2015年起才要求職員記錄每項館藏被註銷原因,包括「殘舊/破損」或「內容過時」,但無深入分析資料種類或使用年期。公署認為,分析有助制定適切的館藏管理措施,令圖書館資料減少破損或過時。

申訴專員劉燕卿稱,購置新資料在過去五年均涉及近億公帑,費用龐大,採購理據模糊會令公眾無從監察。公署建議,康文署應制定一個合時的採購指標,並清楚說明,令工作變得有理可依,又要加強分析借閱量下跌原因,以此檢討是否需要調整增購量和圖書種類。

她又稱,即使圖書破損或內容過時,但文化價值一定高於一般廢紙,批評做法浪費。公署建議,圖書館應向社區機構捐贈剩餘館藏,鼓勵閱讀風氣。

康文署表示已審慎研究有關建議,今年亦已完成試行計劃,捐贈共412冊書籍予社區圖書館和學校。民政事務局局長劉江華亦同意公署建議,指會即時檢討,而採購種類及類別是圖書館專業判斷,但會因應社會發展需求,與社會各方面人士溝通,商討未來政策。