大公網6月14日訊(記者文軒)報界宗師張季鸞的「四不」主義展現文人辦報的錚錚鐵骨,《大公報》不在日寇鐵蹄下出版一天而六遷其址,金庸與梁羽生開創新武俠世界,《大公報》1982年權威發布「中國收回香港」的新聞……一個個「擔道義、為家國」的「大公故事」盡數收錄在《大公報》創刊115周年大型圖片展覽之中。多名港區全國人大代表參觀後均讚不絕口,指展覽不僅客觀還原重大歷史事件,而且對香港年輕一代也十分有教育意義,期望《大公報》再接再厲,愈辦愈好。

今日正式開幕的《大公報》創刊115周年大型圖片展覽,共展出200多塊展板,從《大公報》創刊、抗日、國共內戰、新中國成立,以及推動香港回歸祖國進程五個時期,全面介紹了百年老報跨世紀的發展歷程。多名出席了開幕儀式的港區全國人大代表都觀看了展覽,並感觸良多。

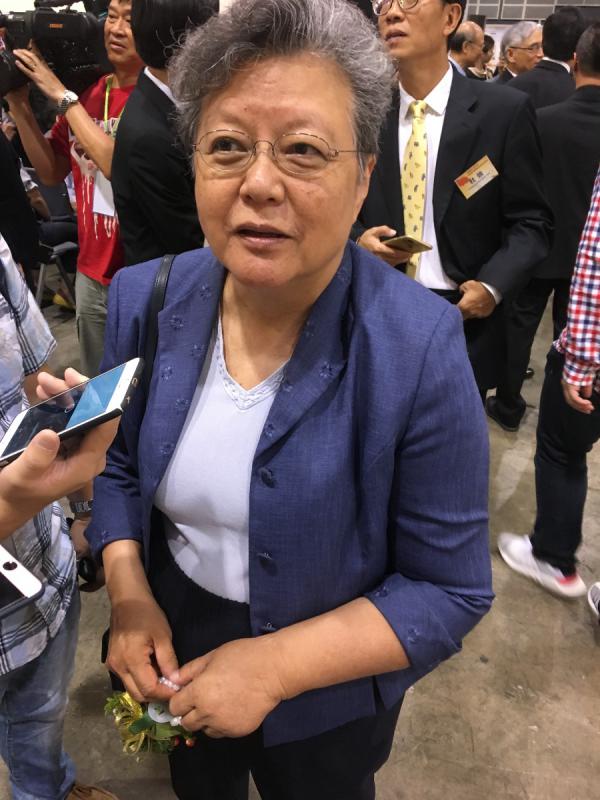

范徐麗泰

全國人大常委范徐麗泰認為,這次展覽展出了許多珍貴的歷史圖片,是香港市民了解歷史的好機會。她說,「我們不僅要看香港,也要看國家的歷史」,當年積貧積弱的清王朝受外國欺凌,是後來國人發揮愛國精神,拋頭顱,灑熱血,才換得今天這來之不易的局面。她希望大家繼續努力,共同達成我們的「中國夢」。

港區全國人大代表、體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示,今次圖片展呈現出百年歷史,相當珍貴,相信在場觀看的市民都會感動。「很多香港歷史都被遺忘,或者疏漏了。我覺得對年長人士的一種回憶。對年輕人來說,更加是一種很好的了解與學習機會。」他讚揚《大公報》辦報非常嚴謹和認真,這是一直以來的堅持,而且是詳實報道,對社會很負責任。

盧瑞安

港區全國人大代表盧瑞安指出,《大公報》作為百年老報,歷經了多個歷史時期,清晰地展現了每一段時期的重要事件,實實在在地還原史實,「這是沒有任何一份其他的報紙可以比擬的」。而這一點在如今充斥着偏激思潮的香港更是尤為可貴,有如「一股清流」,讓現在的年輕人知道國家一路走來殊不容易。