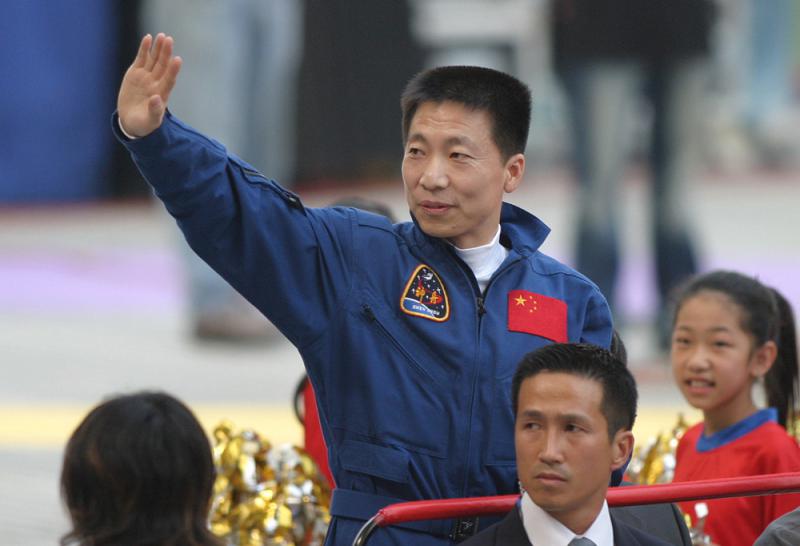

圖:2003年10月31日,我國首位航天員楊利偉展開為期六日的訪港行程

中國航天科技事業始於上世紀50年代末,2003年展開新一頁,航天員楊利偉乘搭神舟五號成功飛天,成為我國飛天第一人。此後多年,多位航天員相繼訪港,加上航天飛行展,在在喚起港人對太空的好奇心和對國家的歸屬感。隨後本港各大學陸續參與國家航天項目,發揮自身優勢。踏入回歸20周年,香港先後舉辦太空實驗設計比賽等活動,讓中、小學生參與,體驗國家航天項目。《大公報》也主辦「我的太空夢全港中小學生徵文比賽」,收到逾1800篇參賽作品。

2003年10月31日,我國首位航天員楊利偉展開為期六日的訪港行程,他與中、小學生對話,收到130多個問題,範疇涉及個人、家庭、社會、國家及世界,如「是否從小就立志成為太空人」、「你在何時開始接受太空人訓練」及「在飛船上進行了什麼研究」等,反映本港學生對太空科學的積極求知態度。楊利偉的壯舉不但引發他們深入了解國家航天科技發展的興趣,亦讓他們學習到太空人的堅毅精神。

2009年起辦 「少年太空人體驗營」

楊利偉訪港期間,香港亦舉辦相應活動,推動青少年和市民對太空科學與科技發展的討論及探究,包括香港科學館的中國首次載人航天飛行展,及教育統籌局與《大公報》合辦的《神舟五號升空作文比賽》。航天飛行展吸引逾十萬市民參觀,展出神舟五號太空船的返回艙、神舟五號太空船的着陸降落傘、太空衣、太空食品、火箭及飛船模型等。作文比賽吸引400多間中、小學參與、共1200多篇作品,每篇作文的字裏行間,都洋溢着對楊利偉的敬慕、對飛天的嚮往、對祖國航天成就的自豪感,及身為中華兒女的驕傲。

十年後的2013年6月,中國第五艘載人飛船神舟十號升空,航天員王亞平在外太空教授物理課,此舉啟發本港中學生對太空實驗的興趣。民政事務局於2014年,與中國載人航天工程辦公室合辦「香港中學生太空搭載實驗方案設計比賽」,收到來自47間中學、共70份作品,最終冠亞季分別為水膜實驗、太空養蠶及雙擺實驗,伴隨着2016年的神舟十一號上太空,並在天宮二號太空實驗室進行科學實驗。而獲獎學生獲安排到甘肅酒泉衛星發射中心目睹神十一升空,亦是首次有香港學生在現場觀看發射,學生稱自己的實驗設計方案受當年女航天員王亞平在天宮一號上的物理課啟發。

香港亦多次組織本港學生赴內地參觀及體驗航天科技。香港太空館自2009年起,統籌「少年太空人體驗營」,每年暑假挑選30名中學生前往北京及酒泉等地參加航天員體驗課程。今年踏入第九屆,適逢回歸20周年,學生將了解太空科學和航天科技知識,並參觀最新的航天設施,包括衛星發射中心,體驗航天員的訓練,及與航天專家及航天員會面交流。

本港不少教育機構致力推動太空科普,包括製作適用於中、小學的天文教材。國家科研人員亦多次赴港主持相關講座,包括「中國航天事業的回顧與展望」、「空間探測進展與我國的嫦娥工程」、「走向創新─關於中國創新型工程科技人才培養的研究」等。

國家航天項目 港大學紛參與

除科普教育外,香港大學、中文大學、理工大學及浸會大學先後加入國家航天項目,多名本港科研人員參與其中,包括港大理學院前院長郭新、中大(深圳)校長徐揚生、科大數學系前教授陳炯林、理大土地測量及地理資訊學前系主任陳永奇、理大工業及系統工程學系副主任容啟亮等。

香港四名科學家於2007年參與繞月探測應用委員會,負責研究中國首顆繞月人造衛星嫦娥一號所得的月球數據;理大於2007年參與了中俄聯合勘探火星火衛一任務,研製出「行星表土準備系統」,用作磨碎及篩濾火衛一表層土壤作實地分析,又於2010年與中國空間技術研究院簽訂研發協議,並於2013年聯合研發「相機指向機構系統」,成功拍攝「月兔」釋放過程及嫦娥三號着陸器周圍月貌全景;今年天舟一號飛天,浸大中醫藥學院應邀參與微重力下體質流失的太空實驗。

另一方面,《大公報》先後舉辦了「神舟五號升空作文比賽」和「我的太空夢──全港中小學生徵文比賽」,反應熱烈,足見本港學生對太空科學的熱衷。