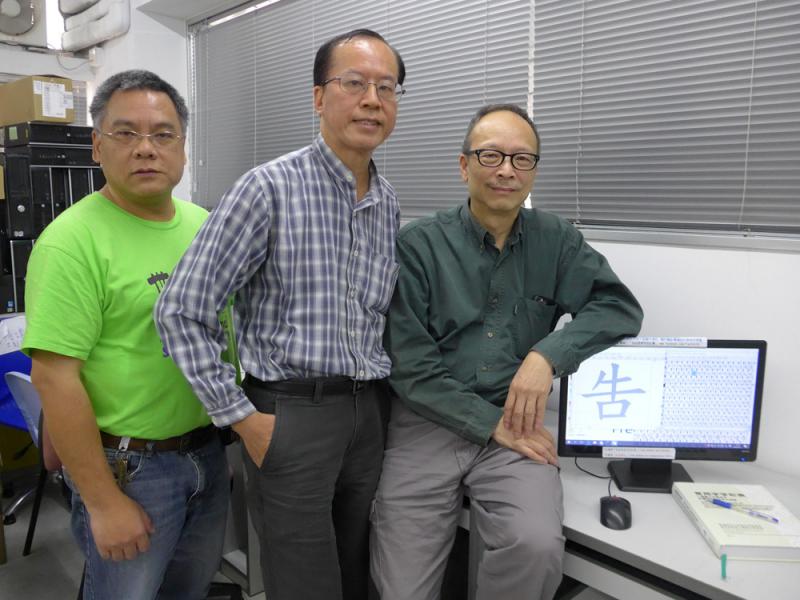

圖:(圖左起)梁敬文、退休長者阿健以及Martin一同分享造字點滴 /大公報記者張月琪攝

【大公報訊】記者張月琪報道:深水埗的「埗」、鰂魚涌的「鰂」等香港獨有字體,在電腦呈現,常變成亂碼,20位退休中產長者默默起革命,創造了首個符合香港標準的電腦字型「自由香港字型」,日後在電腦、智能手機可望打出真正的「香港字型」!參與造字計劃的長者稱,自從有智能電話、電腦後,大家經常執筆忘字,忘記了香港中文字的構造與寫法,希望造字計劃為社會傳承「香港字」。

造字計劃由香港聖公會麥理浩夫人中心高級服務幹事梁敬文發起,三年前,他見到幼稚園與小學生抄字時,啟發靈感,「小時候學寫中文字,總要一筆一劃,非常清晰,例如寫房屋的『房』字,開首是一點,寫錯就要罰抄,但現時在電話、電腦打出來的『房』字,並非一點為首,小朋友不明白『為何我會錯呢?』」。

筆畫不同 學生無所適從

香港字的寫法原來別具特色,教育局和教育大學制定的《常用字字形表》,是本港小學及初中課本的中文字形標準。《字形表》研訂始於1984年7月,集多位學者之力編成,收錄4000多個常用中文字的標準字形。梁敬文稱,老師按《字形表》教書,電腦顯示的卻是另一種寫法,學生與家長均無所適從。

告訴的「告」字是另一例子,來自台灣的倉頡輸入法是「竹土口」,但正確寫法應是輸入「竹手口」顯示為「告」,梁敬文解釋:「古代皇帝祭祀時,用牛做祭品,用口向天告。這是象形文字,所以是上牛下口。」他認為,台灣字與香港字並無對錯之分,只是文化各異,而隨着電腦、智能手機日漸普及,本港所用的均是台灣字形軟件,香港文字開始被遺忘。

為了傳承香港字,梁敬文組織一班退而不休的長者,最後成功招募20多位「戰友」參與造字計劃,花了兩年時間,根據《字形表》,創造首個符合香港標準的電腦字「自由香港字型」,至今已製造4700多個字,並提供Android手機應用程式給用家對照。這項目是今年香港資訊及通訊科技獎(ICT Awards)「最佳生活時尚(學習.生活)」銅獎,同時亦獲特別嘉許(樂活銀髮)。

今年62歲的鄭國雄(Martin)退休前專職港鐵電腦繪圖統籌,2015年退休後,不時參與「生涯規劃」活動,與青年人接觸。他去年參與造字項目,造字過程不時上網查找文字出處與來源,認識了許多平時少用的字詞,形容「一次過學咗一生人要學嘅字!」他稱坊間缺乏中文字造字軟件,要將台灣字寫法改為香港中文字,需用造英文字的軟件,為了摸索軟件使用,一班長者用了近半年時間,研究如何用線條勾畫中文筆畫。他造一個字一般只需十分鐘,但長時間看電腦屏幕,容易疲倦,有時「做下抖下」,兩年至今他造了400個字。

目標創二萬字達電腦標準

梁敬文指造字過程繁瑣,需要逐個字修改,人手需求很大,成本較高,因此一直沒人願意做,退休長者的最大優勢正是有充足時間。他計劃五月前完成造出7000個字,包括加入本港獨有字體,如「埗」、「鰂」及禾輋村的「輋」字等,並增加招募義工,終極目標是創造二萬個香港字,達到電腦字型標準Unicode的要求,讓香港字真正成為電腦字型,就如「新細明體」等,日後不論電腦及香港都可打出「香港字」。