內地近年吹起「民國風」,學繁體字變得很時髦。北京就有家名叫「繁體字」的咖啡館,是京城唯一教繁體字的「私塾」,老闆娘來自台灣,她對文字的愛感染了愈來愈多顧客。

這裏最著名的一條「店規」就是,如果顧客在店內可以書寫一張漂亮的繁體字,那麼就可以打9折。

走進離南鑼鼓巷不遠的後鼓樓苑胡同,這家不醒目的咖啡館就隱身在靜謐的巷中。店門上掛着簡約的「繁體字」招牌,與周遭充斥簡體字路牌的環境格格不入,也透露出店內與眾不同的氛圍。

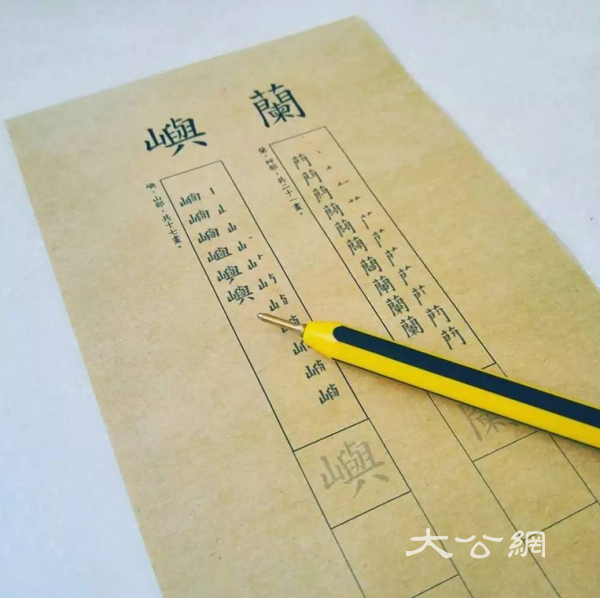

咖啡館內採木質陳設,擺放着大量的繁體書,還有仿小學中文作業簿設計的復古臨摹本。

咖啡店內濃厚的人文氛圍,使人們來此不僅為了「嘆番杯咖啡」,更是尋覓一個心靈的休憩之所。

走進店內,繁體字與古風裝潢,讓人仿佛走進一段凝滯的時光,不論多厚重的書,都能與之相配。

經典的例子是「我的頭髮燒了」。如果用簡體字表達,「髮」變成了「發」,就會讓人無法分辨到底是「我的頭『發燒』了」還是「我的『頭髮』燒了」。

李雪莉幾年前開始在店內教課,不只教客人怎麼寫繁體字,周末還開起私塾,讓學生認識漢字的演變和部首的含意。

很多人可能會認為李雪莉這麼做是因為對中國文化有很強的使命感,但她強調,這只是純粹興趣,基於對文字的喜愛才開課,「其實真的就是想做就做。」

最新一期的繁體字課堂上,5名學生來歷都不同,共通點是對文字都懷抱濃厚興趣。

學中醫的李小姐平時要閱讀很多繁體字文獻,因而報名。學了繁體字之後,她更能掌握文字的邏輯性,但日常寫作卻不會用繁體字,因為「寫了繁體字跟大家交流反而會產生障礙」。

她表示,不覺得繁體字特別代表什麼,也不認為現今大陸用簡體字是「分化」,只能說是歷史發展需要,畢竟從大篆、小篆再到隸書,也都是演進過程。

龐先生也說,中國文化的文字一直在流轉,從最複雜的甲骨到現在的簡體漢字一直在做「減法」,算是一種進步。繁體與簡體字之間只是傳承的關係,沒有孰優孰劣的關係。

就連從小生長在繁體字環境的李雪莉也覺得,應該要跳脫繁體與簡體字孰優孰劣的爭論。

李雪莉開課後,曾有人上門「踢館」,主張繁體字應該叫「正體字」。但她說,不太喜歡這樣有褒貶意味的名詞,兩者其實就是筆畫繁與簡的差別,「正相對就歪嗎?這也不對。」

教課到現在,李雪莉覺得自己已超脫繁簡好壞的拉扯,因為用繁體字雖然感覺比較對,但很多簡體字其實也是來自古字。「當你去研究這中間演變上的差異時,我覺得那是一個趣味。」

(綜合報道、圖片來自網絡)

(香港大公文匯全媒體新聞中心供稿)