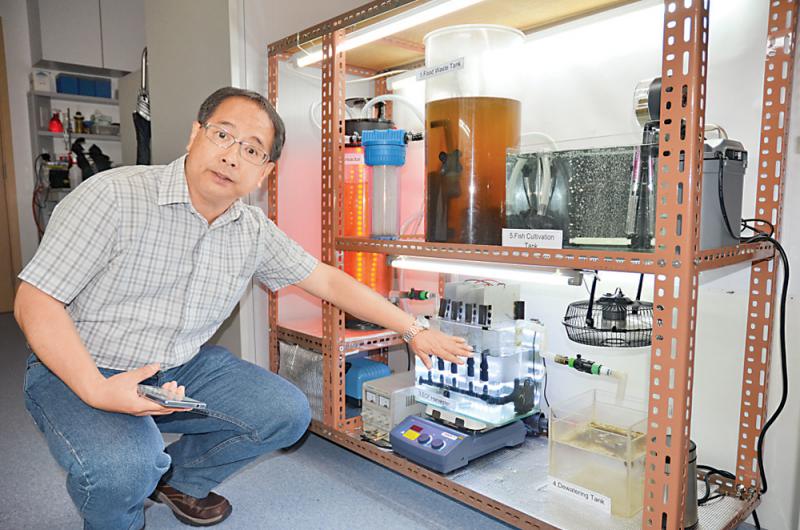

圖:黃儀強解釋微藻處理廚餘濾液研究

廚餘再生技術早在60至70年代已經開始進行研究,至今不少技術都日趨成熟,已達實用水平。有本地學者認為,海外廚餘再生技術雖然成熟,但各地飲食習慣不同,廚餘成分差異大,例如廚餘肉多或菜多,將有可能直接影響廚餘再生技術成效。因此以開拓本土的廚餘再生技術,將能尋求出更具效率的廚餘再生方式。

公開大學科技學院院長何建宗指,以科研角度看廚餘再生,早已證明有關技術可行,現時各地大都在進行實用化研究,尋找具成本效益的方式把廚餘變成產品。「舉例來說,歐美不少家庭都會將自家廚餘轉化作肥料,用來在後院栽種。但歐美廚餘多是蔬果,加上有後院才可如此。本港飲食、生活環境與歐美大不相同,沒法直接引用海外的處理模式。」

生產力促進局環境管理部首席顧問馬耀華就指,廚餘再生成效,需視乎廚餘成分。很多廚餘再生技術都依賴細菌去進行,廚餘成分將會直接影響細菌生長,例如本港廚餘的油脂成分比較多,一些以分解植物為主的海外廚餘技術,即使在當地十分有效,但在本港就難有同樣效果。

引海外技術需「本地化調整」

在港從事廚餘再生的有機資源中心行政總裁倪漢順分享實務經驗,指出以廚餘做飼料在各地都相當成熟,但在港運作也遇到問題,「本港天氣溫熱潮濕,需考慮廚餘儲存運送方式,不然廚餘可能會短期內變壞。另有一次,陰差陽錯收到一批含有大量韓式泡菜廚餘,結果不能適宜用來做飼料。」

何建宗說,從海外引入香港的技術,或多或少都需要進行「本地化調整」,但在本地研究的廚餘技術,在研發過程就一直以本地廚餘來進行,技術一定適用於本港環境。

環境署回應本報查詢稱,政府會密切關注所有廚餘處理科技的研究和進展,並會在適當時候考慮採納成功和有用的經驗。