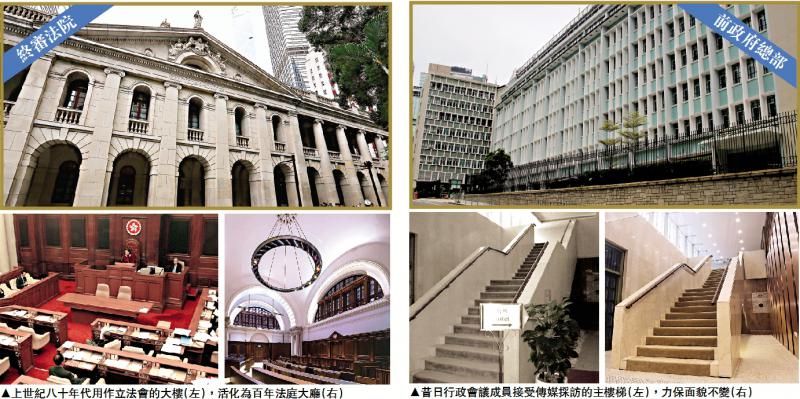

中區兩幢地標建築──終審法院大樓、前政府總部陸續完成活化,獲評為法定古蹟的終審法院活化百年法庭大廳,僅靠兩幅照片重現舊貌。年逾半百的前政府總部內的11條樓梯,包括昔日行政會議成員於會議前後接受傳媒採訪、俗稱「撲咪位」所在的主樓梯,如何力保經典面貌不變,同時符合現今建築物條例標準,留住港人集體回憶,活化方案考起建築師。負責今次保育工程的建築署建築師形容,保育歷史建築儼如做「哲學題」,沒有標準答案,克服三大難關要情理兼備。/大公報記者 曾敏捷 (文) 麥潤田 蔡文豪 (圖) 部分相片由建築署提供

可持續發展是建築大趨勢,活化歷史建築近年在香港成為不少建築師的「考題」。建築署近年先後完成終審法院大樓及中區政府合署東座及中座的復修工程,兩位負責工程的建築署高級建築師鍾鳴昌、勞志成接受《大公報》專訪時形容,保育歷史建築的過程有如解題,保留建築物歷史特色、令舊建築符合新法例要求,以及令舊建築滿足新使用需求,是解題過程需攻克的三大難關,沒有標準答案,惟結果一定要情理兼備。

不斷「考古」保留歷史特色

中環的終審法院大樓於1912年建成,曾先後用作最高法院及立法會大樓,是中區標誌性政府建築物之一。建築署在2013年展開工程,將上世紀八十年代改用作立法會的大樓,復修為終審法院。主理這項目的鍾鳴昌說,希望復修後呈現1912年最高法院大樓啟用時的法庭面貌,惟過去法庭建築文獻有限,加上法庭不准拍照,存檔照片只有兩張可供參考,還原法庭舊貌甚具挑戰,整個復修過程要不斷「考古」,顧問團隊甚至曾遠赴英國翻查相關檔案。

至於逾50年樓齡的舊政府總部中座及東座,活化翻新為律政中心,勞志成稱,工程雖不涉及大改動,但不少細節位都要特別處理,例如工程涉及的11條樓梯,無論是樓梯闊度、梯級高度以至扶手,全部都不符合現今建築物條例的要求,需適當處理才能符合新例,兩難之處是要在保留建築特徵元素及符合新法例要求之間,取得平衡。

勞志成舉例稱,位於中座大堂的主樓梯,連接一樓行政會議廳,是行政長官昔日主持行政會議前後會見記者時的「撲咪」背景,也是不少港人的集體回憶。但樓梯的欄杆高度不足1.1米,不符合現今建築物條例要求,最常用的應對方法是加裝玻璃護欄,「但我估大家不會接受這樓梯兩邊加玻璃,或仿造相似的新樓梯,那應該怎辦呢?」對這道難題,他們煞費思量,最終透過消防專家報告證明這梯不是主要通道,可透過管理安排提醒使用者,豁免加裝護欄,保留樓梯原貌。

未決定舊政總圍欄是否保留

賦予舊建築新用途是活化歷史建築的目標,但要滿足新需求卻不容易。舊政府合署中座及東座的室內樓高只有3.3米,較一般寫字樓矮約半米,加裝中央冷氣、電纜等俗稱「風火水電」管道時,不能壓縮樓底空間。終院大樓則由於是法定古蹟,加入現代化設備時,須盡量不影響建築物,事前須做好勘探研究。

「逾百年的建築曾用作不同用途,大家心目中的『舊』都可能不同,到底『定格』於哪一點,才算是『舊』呢?沒有人答到你,做了出來,你就要承擔可能面對的批評」,鍾鳴昌形容,活化歷史建築儼如做「哲學題」,因為沒有標準答案,甚至諸如「修舊如舊」等建築保育學說也有不同看法。至於一度引起爭議的舊政總圍欄保留與否,現時未有最終定案,鍾鳴昌指,署方會留待西座活化時,一併考慮會否保留現時的圍欄,或以相若設計的低圍欄取代,「又是另一個『修舊如舊』的問題,到底我們要截取那個時間點作標準,圍欄確是一個時期的存在」。