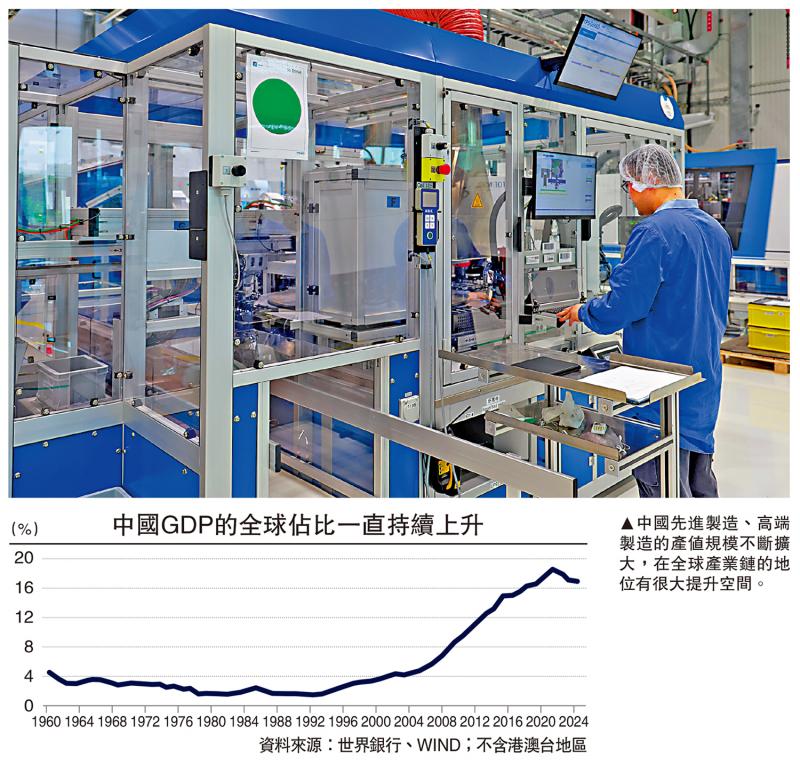

圖:中國先進製造、高端製造的產值規模不斷擴大,在全球產業鏈的地位有很大提升空間。

作為後發國家,中國經濟取得舉世矚目的成就。2024年中國(統計不含港澳台地區)的GDP規模達18.94萬億美元,人均GDP升至1.34萬美元,位居中等偏上收入國家前列。當前中國經濟進入新的發展階段,但也面臨其他後發國家相似的難題,中國一方面需要準確認識經濟轉型所處的周期,理性看待風險與挑戰,另方面要堅定經濟長期穩定發展的信心,牢牢把握戰略機遇期,釋放更大發展潛能。

如何理解中國未來經濟增長,需要釐清體量規模和增速。從經濟總量看,中國已成為超大型經濟體,但人均GDP距離發達經濟體仍有差距,意味着未來中國經濟發展空間巨大,加快全國大市場建設,國內大循環將釋放更大的增長潛力。數據顯示,中國的消費對經濟增長貢獻率升至65%以上,隨着人均GDP躍升,消費內需將轉化為增長優勢,而規模經濟在創新引領下將充分展現超大市場和超強製造產能相結合的比較優勢。從價值鏈的角度看,中國製造業競爭力較強,先進製造、高端製造的產值規模不斷擴大,在未來全球產業鏈的地位仍有很大提升空間。

另外,相較而言,購買力平價的計算方式反映了真實的發展水平和經濟效率,按照世界銀行統計的購買力平價(不變價)GDP規模,2017年中國的GDP規模超過美國,2024年中國的GDP規模佔美國的比重130.9%,2010年這一數據的比值約84%。因此,中國的總體經濟實力深厚,具備很強的增長韌勁。

目前中國為世界第二大經濟體、第一大貿易國和第二大消費市場,引領全球經濟增長。中國經濟將繼續保持高速增長,而且仍處於趕超階段,未來在數字經濟、新能源和新型基礎設施等具備「彎道超車」的潛力。不過,中國GDP增速呈現放緩態勢,原因在於經濟轉型、產業調整的陣痛期較長,需要持續深化改革。雖然經濟增速在放緩,但經濟質量在提升,從量的增長到質的轉變過程中,經濟轉型的意義更加突出。圍繞高質量發展,「十四五」時期中國已制定包括啟動全國統一大市場、擴內需和要素市場體制機制改革,圍繞深化財政、金融等改革制定發布了一系列頂層設計,力求從制度上破除改革障礙,提升全要素生產率,未來有望發揮驅動經濟內生性增長的積極作用。

建立高水平市場體制

對於中國經濟的戰略定力與未來前景,必須準確把握。首先,建立完善高水平市場經濟體制的必要性增強。中國既不會走西方國家的「老路」,也將竭力避免重蹈其他新興市場國家的覆轍。中國式現代化積極踐行新發展理念,推動經濟高質量發展,解決短板,通過供需平衡破除結構性難題。另外,持續探索經濟發展經驗模式。改革開放後,中國由計劃經濟轉向市場經濟,逐漸找到一條適合於國情的市場經濟發展模式。從早期的「摸着石頭過河」到如今的「頂層設計」,中國的市場經濟體制機制愈發成熟,發展路徑更加清晰,方向更加明確。接下來,如何破解發展道路上的現實問題,應對未來的外部衝擊,吸收過去成功經驗的同時,汲取教訓也更為重要,將頂層設計、產業政策和資本投入轉化為實際的產出,增強經濟內生性增長取得更大成效。

第二,深刻認識歷史進程中世界格局演變的潮流趨勢。回顧中國經濟發展歷史,1950年代、1970年代及2000年代,當時的世界格局發生劇烈變化,中國作出準確判斷,並選擇契合時代背景和符合國情的經濟戰略,為經濟崛起創造了難得的外部條件,爭取到發展空間。未來一段時期,外部環境的變化對中國實現遠景目標構成了新的挑戰,包括投資與科技進出口管制、貿易和關稅戰等,經濟增長的環境雖受干擾,但在產業鏈重構、供應鏈重組、經貿秩序調整的過程中孕育着新機遇,中國的比較競爭優勢將凸顯,從而轉化為新的增長動能。據此而言,中國在這段時期仍具有廣闊的經濟增長前景,有條件加快經濟轉型,促進產業升級,培育新的經濟增長點,進一步增強經濟實力。

鼓勵出海 融入區域產業鏈

第三,深化改革和高水平開放仍是兩大核心驅動。兩個層面來看:其一,加快推進全面深化改革、釋放中長期增長動能。中國經濟發展到了新的階段,擁有超大規模的經濟體量,但制約國內大循環的掣肘仍較多,發展不平衡不容忽視,只有通過持續改革釋放新的發展動能,解決一系列長期困擾經濟發展的體制和機制問題,才能推動經濟持續平穩發展。當前,全面深化改革的頂層設計和具體規劃逐一落地,未來還需要完善制定配套政策,以精細化推進有為政府和有效市場的有機結合。其二,加快推進高水平制度型開放,拓展國際發展空間。圍繞加快構建「雙循環」新發展格局,需要着眼於構建更高水平開放型經濟新體制。新形勢下,區域全球化、產業鏈重構、供應鏈重組加快演進,跨國科技投資、跨國貿易以及國際金融發展有了新的變化。一方面,需要積極參與全球市場、貿易和金融開放規則制定,提出具有國際影響力的「中國方案」;另方面,繼續加大對新興市場的直接投資,融入區域貿易產業鏈,鼓勵支持核心企業海外布局,推動安全和高質量「出海」,並持續推動雙向開放更加暢通。

最後,有為政府和有效市場的有機結合更顯重要。兩個層面來看:其一,關鍵時期和重要領域發揮政府的功能與作用至關重要。國際比較看,美國、日本、德國、韓國等發達國家的崛起均依賴於政府的作用,包括實施科技創新戰略、制定產業政策、創建營商環境和規範市場經濟制度規則等,促進要素生產率的提升。未來中國經濟轉型仍需要發揮政府的作用,既要重視經濟改革頂層設計,注重宏觀經濟政策與微觀政策協調,增強逆周期調節、跨周期調節能力,也要注重創建有利於經濟增長的政策制度環境。其二,更好地促進市場在資源配置中的決定性作用。改革開放以來,中國在推進計劃經濟向市場經濟轉型過程中,採取了最小代價和衝擊的作法,通過先行先試等模式積累市場經驗,鼓勵更多主體參與市場競爭,逐漸形成較為成熟和獨特的市場經濟發展模式。當前,中國經濟總量規模和經濟產業體系已今非昔比,未來的市場改革重點在於破除一直以來制約經濟平衡發展的「二元結構」,包括城鄉戶籍管理、經濟產業布局和資源配置所形成的「二元」模式,通過區域協同發展、城鄉融合以及要素市場體制機制改革、全國統一大市場建設,釋放新的經濟增長動能。

加大創新 促進經濟提質

總結而言,中國經濟具有多元性及內生性的特徵。一方面,要實現中國式現代化,必然具備穩定的經濟增速支撐,夯實物質基礎,解決區域、城鄉等發展不平衡問題;另一方面,中國經濟保持穩定增長具有世界意義,過去四十多年,中國對世界經濟增長的貢獻度長期保持在30%以上,成為世界經濟發展的主引擎。中國經濟的「免疫力」既來自於內部主動變革,頂層設計、供給側改革為經濟提供強大引擎,而受益於對外開放的戰略抉擇,國內國際相互促進,共同構築持續的經濟增長動力。從自身角度來看,中國未來經濟增長具有很強的內生性,無論是科技自立自強、擴大內需還是區域協同發展、城鄉融合發展等戰略部署,均聚焦於解決制約中國經濟增長的現實障礙,通過構建「雙循環」新發展格局釋放新的增長動能。

展望「十五五」時期,中國將延續包括擴內需、構建「雙循環」新發展格局、科技創新等戰略部署,對內推動全國統一大市場建設,對外推動高水平制度型開放,以科技創新、制度創新、人力資本優勢,放大規模經濟效應,「十五五」時期中國經濟不僅體現在量的增長,而是將質的提升更為顯著。

(作者為上海金融與發展實驗室特聘研究員。文章僅代表個人觀點)