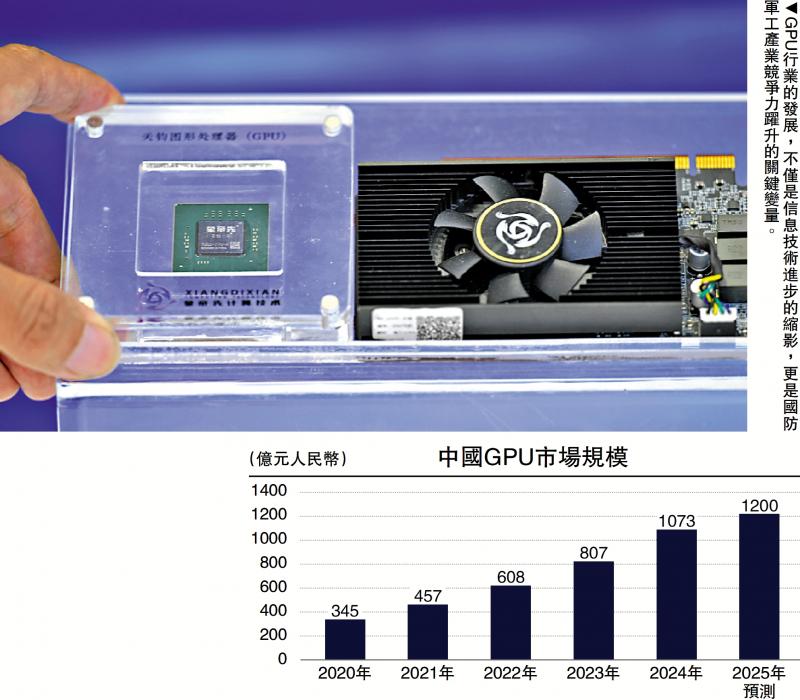

圖:GPU行業的發展,不僅是信息技術進步的縮影,更是國防軍工產業競爭力躍升的關鍵變量。

在數字化與智能化浪潮席捲全球的今天,圖形處理器(GPU)已突破傳統「圖形渲染工具」的單一角色。而對於國防軍工產業而言,GPU不僅是武器裝備智能化升級的關鍵支撐,更是軍事仿真、指揮控制、情報分析等領域構建「數字戰鬥力」的核心要素。

國防軍工產業的本質是通過技術優勢構建「非對稱戰鬥力」,而GPU的並行計算與智能處理能力,正深刻改變着現代戰爭的形態與軍工體系的競爭力。

產業應用的四大場景

具體而言,國防軍工對GPU的需求集中體現在以下四大場景:

一、高精度軍事仿真

軍事仿真是軍工研發與訓練的核心環節,涵蓋武器系統性能驗證(如導彈飛行軌跡、雷達探測範圍)、作戰方案推演(如聯合登陸戰役)、人員技能訓練(如飛行員模擬器)等。傳統仿真依賴CPU集群,但面對包含數億級實體(如城市級戰鬥中的車輛、人員、建築)、多物理場耦合(力學─電磁─熱傳導)的複雜場景時,計算效率與實時性嚴重不足。

GPU的並行架構天然適合處理大規模離散事件模擬:例如,在飛行器氣動仿真中,GPU可同時計算數千萬個網格點的流體動力學方程;在城市作戰仿真中,GPU能實時渲染數千個動態目標(士兵、車輛、爆炸物)的物理交互與視覺效果。美國國防高級研究計劃局(DARPA)的「數字戰場」項目(2021年啟動)明確要求仿真系統支持「分鐘級」的全要素戰場推演,其底層算力即基於英偉達A100集群。中國「天河」系列超級計算機在武器裝備仿真中亦廣泛採用GPU加速,將某種型號導彈的氣動優化周期從3個月縮短至2周。

二、智能指揮控制

現代戰爭已進入「信息主導」階段,戰場每秒產生的數據量高達TB級(包括衛星遙感圖像、雷達信號、通信情報、無人機視頻等)。指揮控制系統需在極短時間完成目標識別、威脅評估、火力分配等決策,這對算力的實時性與智能性提出了極致要求。

GPU的人工智能(AI)加速能力使其成為情報分析的核心工具:例如,基於深度學習的圖像識別模型可在GPU上實現每秒數萬幀的視頻分析,將衛星圖像中的裝甲車輛識別準確率從人工的70%提升至95%以上;自然語言處理模型(如BERT)通過GPU加速,可以將戰場通信文本的語義解析時間從小時級縮短至分鐘級。美國空軍的「先進戰鬥管理系統」(ABMS)已經部署基於GPU的AI平台,用於實時融合多源情報並生成作戰建議;中國「北斗+AI」指揮系統中,GPU集群承擔了90%以上的目標特徵提取與威脅等級判定任務。

三、武器裝備智能化

下一代武器裝備的核心特徵是「智能化」──導彈具備末段自主規避能力、無人機可實現集群協同作戰、艦艇搭載的作戰系統能根據戰場態勢動態調整策略。這些功能的實現依賴於邊緣端的實時推理與中央端的複雜訓練:

在邊緣端(裝備本體),小型化GPU模塊(例如英偉達Jetson AGX Orin)被集成至導彈導引頭、無人機飛控系統,用於實時處理傳感器數據(紅外成像、激光雷達)並執行目標分類與路徑規劃。例如,美國「忠誠僚機」無人機通過機載GPU集群實現多機協同戰術決策,響應延遲低於10毫秒。

在中央端(指揮中心/研發實驗室):大型GPU集群用於訓練智能算法模型,其所需的算力隨模型參數量呈指數級增長,當前主流的軍事AI模型(如用於無人機群編隊的多智能體強化學習模型)參數量已達百億級,僅訓練一次就需要數千塊GPU並行計算數周。

四、電子對抗與信息安全

在電子戰領域,GPU的高並行性被用於破解敵方通信加密(如通過暴力枚舉或量子退火算法模擬)、生成對抗性干擾信號(如針對雷達的欺騙式干擾波形設計)。儘管此類應用受國際軍控條約限制,但各國均在秘密研發基於GPU的電子對抗工具。例如,美國國防部曾採購英偉達V100集群用於模擬敵方通信網絡的漏洞分析;中國則在「北斗」抗干擾系統的研發中,利用GPU加速了複雜電磁環境下的信號處理算法優化。

影響機制的三重維度

GPU不僅是國防軍工的「工具」,更是重塑產業競爭力的「槓桿」。其影響機制可從以下三個維度展開:

從技術維度來看,現代武器裝備的智能化水平直接依賴於底層算力支持。例如,高超音速武器的制導系統需在極端環境下(溫度>2000℃、加速度>20g)實時計算最優彈道,對GPU的耐高溫、低功耗、高可靠性提出特殊要求;量子通信對抗設備需要GPU在納秒級延遲下完成密鑰生成與驗證。若GPU性能不足,即使設計出先進的算法或傳感器,也無法實現預期作戰效能。

從產業維度來看,國防軍工對GPU的依賴存在「卡脖子」風險:全球高端GPU(例如英偉達H100、AMD MI300)的生產高度依賴台積電7納米或5納米製程,且軟件生態(如CUDA)由美國企業壟斷。一旦國際局勢緊張,海外供應商可能通過「斷供」或「限供」削弱他國軍工體系的持續作戰能力。例如,2022年美國出台對華GPU出口管制政策,禁止英偉達向中國出售A100/H100芯片,直接影響中國部分軍工單位的AI訓練進度。

從戰略維度來看,在「智能化戰爭」時代,算力差距可能直接導致戰場態勢感知、決策速度與武器效能的代際差。擁有先進GPU技術的國家,可更快訓練出更精準的AI模型,更高效地模擬複雜作戰場景,從而在戰略制定與戰術執行中佔據主動。

中國GPU產業起步較晚,儘管近年來湧現出本土代表性企業,但與國際巨頭相比仍然存在顯著差距:1)製程工藝。國產GPU主流產品停留在7至12納米(依賴境外代工),而國際最先進已進入3納米(如英偉達下一代B100)。2)軟件生態。CUDA生態擁有超過3000個加速庫,而國產GPU(如景嘉微JM系列)的配套開發工具鏈尚不完善,開發者遷移成本高。3)高端市場滲透:國防軍工領域的核心仿真與指揮系統仍部分依賴進口GPU,自主產品的可靠性驗證周期較長。

提升競爭力的四要點

為提升國防軍工競爭力,中國需從以下方向推動GPU行業與軍工需求的協同發展:

1)突破關鍵核心技術,保障高端供給安全。聚焦7納米及以下製程的自主製造能力,支持國產GPU設計企業研發面向軍工的高可靠性芯片;加強基礎架構創新(例如Chiplet異構集成、存算一體技術),降低對先進製程的單一依賴,提升算力密度與能效比。

2)構建自主軟件生態,降低應用遷移門檻。推動國產GPU編程框架的標準化與開源,兼容CUDA生態的關鍵接口,降低軍工單位從進口GPU切換至國產產品的開發成本;聯合國防科技大學、航天科工等機構,開發針對軍事場景的專用加速庫,提升國產GPU的「場景適配性」。

3)深化軍民融合,加速技術轉化與需求牽引。建立「軍工需求─企業研發─實戰驗證」的閉環機制:由軍方提出典型應用場景(如高超聲速武器仿真、無人機蜂群協同),GPU企業定向優化架構(如增加張量計算單元佔比),並通過軍工單位的實際測試反饋迭代產品;設立國家級專項基金,支持共性技術研發,避免重複投入與資源分散。

4)強化國際合作與風險對沖。在遵守國際規則的前提下,與歐洲、俄羅斯等國家開展GPU技術交流,獲取非美系技術資源;建立GPU戰略儲備機制,應對突發供應鏈中斷風險。

GPU行業的發展不僅是信息技術進步的縮影,更是國防軍工產業競爭力躍升的關鍵變量。對於中國而言,面對全球GPU產業的寡頭壟斷與技術封鎖,唯有通過自主創新突破核心瓶頸、構建自主生態、深化軍民協同,才能將GPU的算力優勢轉化為國防安全的戰略主動權,為建設世界一流軍隊提供堅實的技術支撐。

(作者為外資投資基金董事總經理)