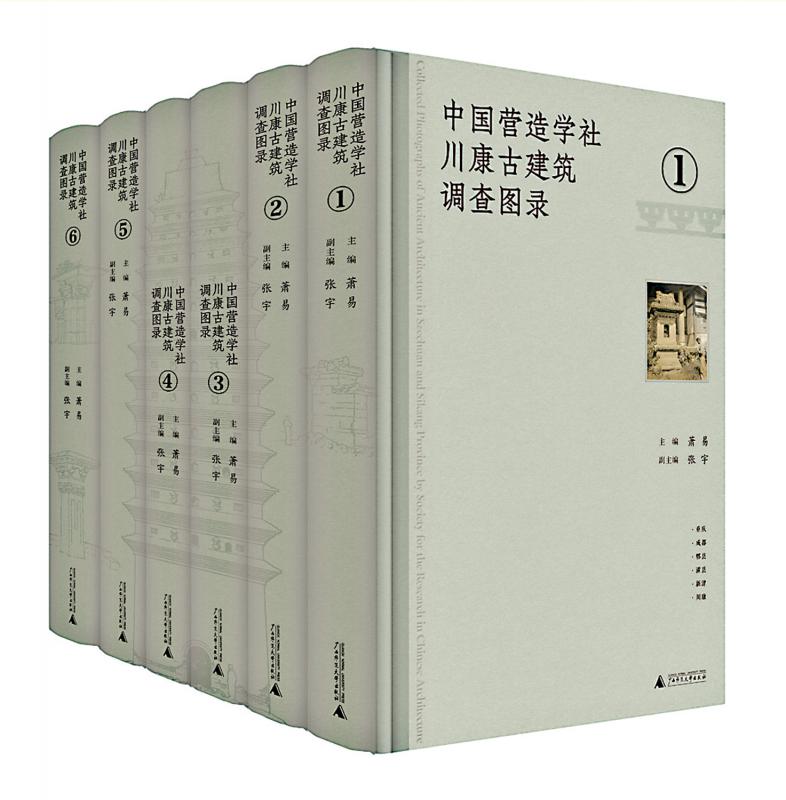

圖:中國營造學社川康古建築調查圖錄》。

展覽開幕之際,由作家蕭易等主編的《中國營造學社川康古建築調查圖錄》(《圖錄》)正式發布。這部厚重的六冊圖錄以當年劉敦楨留下的《川康調查日記》為精確路線圖,系統整理並首次全景呈現了中國營造學社1939年至1940年在川康地區進行的長達173天田野考察的珍貴影像。

蕭易接受《大公報》採訪時表示,拿到川康古建築調查照片的授權後,在四川省文物局支持下,他與西南交大古建築學院副教授張宇一起,聯合各地文物局、文管所,於2019年春天開始重走當年的3000公里考察路線,並對營造學社拍攝的730處古蹟進行了嚴謹的實地考證與學術研究。

「整理零散照片和重走調查之路的整個過程有點像『盲人摸象』,只能通過照片呈現出來的信息一點點去比對。」蕭易告訴記者,幸運留存至今的古建築比如成都的文殊院、昭覺寺等,比對起來相對簡單;部分留存的古建築、古遺跡則發生了很多變化,比如從十二重殿變成五重殿的新津觀音寺;而完全消失的古蹟,比對起來是最困難的。

「要通過學社成員的調查、當地人的回憶、照片中的關聯細節、縣志文獻中的記載等,像拼圖一樣把平面照片組成相對完整的立體建築,再以一個個石窟、一座座建築、一處處遺跡,去拼接出1939年至1940年間的四川。」蕭易說。