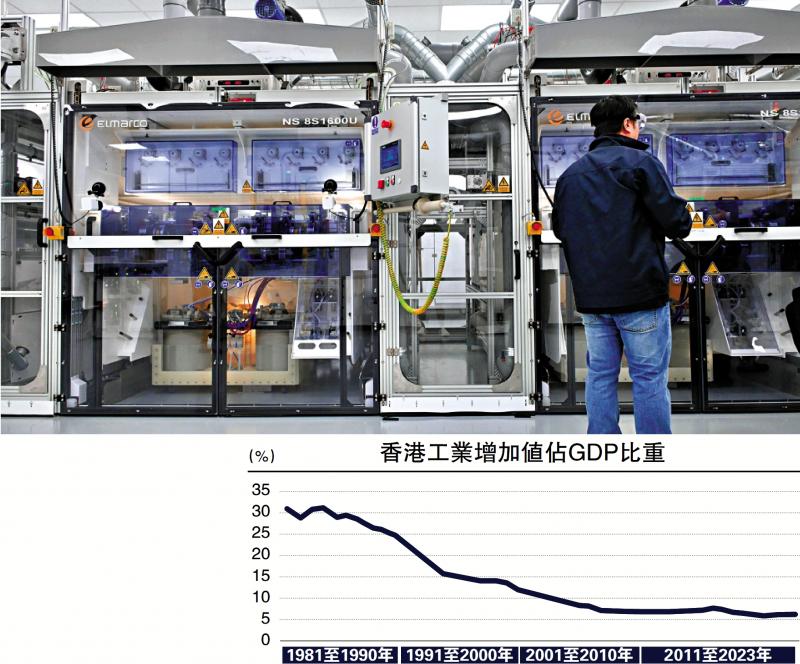

圖:香港積極推進新型工業化及創科發展,包括設立產業基金及鼓勵引進國際創新研發機構及人才,目前已見成效。

近年來,在特區政府及各界支持下,香港的製造業同步加快轉型,支持新型工業化的政策體系更加豐富和完備,發展路徑也愈發清晰,對香港經濟保持穩健增長具有重要貢獻。

2024年的施政報告圍繞創新科技及新型工業發展提出諸多措施,包括推進「新型工業化」及創科產業發展、推動研發及數字化轉型、新增創科土地和推進河套港深創科園發展。

過去三年,圍繞香港新型工業化及創科發展,特區政府及各界已形成共識,包括推動相關政策規劃、設立產業基金及鼓勵引進國際創新研發機構及人才等,已有顯著成效。

國際創科經驗參考

瑞士洛桑國際管理發展學院發布的《2025年世界競爭力年報》顯示,香港全球競爭力排名再上升兩位至全球第三,繼2019年後首次重返三甲。國際經驗來看,中型經濟體維持較強的競爭力,除了在金融領域保持優勢,還需要倚重科技創新及研發的產值支撐,這也正是包括新加坡、瑞士、愛爾蘭等在內的中型經濟體保持領先優勢的關鍵。

一是充分發揮比較競爭優勢,高度重視科技創新。瑞士連續數年蟬聯全球創新指數榜首,其中的關鍵在於開放的創新環境和持續大規模的研發投入,研發強度達到3%,每年的科研投入250多億瑞士法郎,其中企業投入約佔三分之二,成為研發投入的主體。瑞士還重視私營機構和學術研究合作,推動研究成果轉化和商業化應用,在2013年正式啟動「科學技術轉移支撐系統」,為企業提供一站式「孵化」服務。

愛爾蘭被稱為「歐洲硅谷」,政府作為科研創新與轉化的決策者,就業企業創新部負責宏觀創新政策的制定,教育技能部管理大學開展的基礎性研究,並為大學技術轉移提供相應的資金支持和政策指導。

二是「金融+創科」雙輪驅動,持續釋放發展動能。愛爾蘭早在1980年代即大力發展軟件和生物工程等高科技產業,從傳統的農牧經濟轉向科技創新,以優越的投資環境和政策吸引了大批海外高新技術投資,同時還設立了包括中小企業創新基金、敏捷創新基金等,並高度重視知識產權保護,建立國家中心技術轉移辦公室,頒布國家知識產權協議,以及針對知識產權收入推出專門的公司稅優惠及研發支出抵免政策,鼓勵創新發展,實施覆蓋技術轉移全過程的財政資助等措施。

三是公共科技投資引領,廣泛搭建創新生態平台。引領創新發展離不開公共投資的大力支持,依託政府的政策支持、園區建設以及公共投入,不但能夠高效地搭建科技創新的平台及生態圈,而且也能夠放大政府投資效應,吸引私人資本參與。新加坡的產業園區建設具有前瞻性,比如新加坡建屋發展局與經濟發展局每十年聯合公布一份《產業園區總體規劃》,清晰地指明了當前的產業發展方向,並預留30%的彈性用地,支持科技產業發展。在生態圈建設方面,新加坡政府通過「研究、創新與企業計劃」(RIE),五年投入高達250億新元,構建涵蓋大學院校及智庫、投資者和科創企業的創新網絡。數據顯示,新加坡製造業佔GDP的比重長期保持在20%左右,建立製造業生態多元化,既涵蓋電子、半導體、精密工程、生物醫療等領域,也積極開拓新興領域如醫療器械和農業科技等。

相較而言,新加坡企業研發支出佔總研發支出的比重常年保持在60%左右,而香港工商機構研發支出佔本地研發總開支的比重則保持在40%左右,表明香港企業研發還有較大的提升潛能。《香港創新科技發展藍圖》明確建設香港國際創科中心四大發展方向,其中第一點即明確提出,完善創科生態圈推進香港「新型工業化」。圍繞新型工業及創科行業上中下游構建創科生態圈是關鍵舉措。香港具備「0到1」的研發實力,在上游領域的優勢明顯,但在中游的成果轉化及下游的產業布局方面還有很大的提升空間。在香港現有的製造業布局、涉及的土地、人才以及面對的外部競爭環境來看,既要有發展新型工業和智能製造的決心,也要有因地制宜並有助發揮比較優勢的策略。

創科建設三項短板

參照內地模式及新加坡、瑞士等國際經驗,香港基本建立了具有本土特色的新型工業及創科發展策略。具體歸納有兩點:一是「發展規劃+政策組合」共同發力。特區政府已公布《香港創新科技發展藍圖》及《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》,闡述了香港創科發展的方向及策略,具有指導意義,配套的土地及引才、公共投資等政策組合拳持續發揮作用。二是「資本市場+公共投資」協作賦能。特區政府不但創設多個支持新型工業及創科發展的基金或資助計劃,而且還依託香港發達資本市場開闢支持創科產業的綠色通道,並建立香港投資管理有限公司,管理四隻總規模達620億港元的投資基金組合,目前投資超過100個項目。

比較而言,香港要加快建設國際創科中心,還面臨一些現實的困難或短板,具體來看,主要反映在三個維度:

首先,研發投入規模仍需持續擴大。儘管香港連續兩年研發強度達到1%,每年的研發投資規模在300億港元,但新加坡、瑞士的研發強度分別為2%和3%,企業研發投資佔比較高,而在比如深圳、蘇州等科技創新領先的內地省市,其研發投入巨大,科技企業研發的規模整體佔比也非常高,未來香港除了特區政府層面擴大研發投入,還需要激勵加強企業研發支持,共同提升大整體研發水平;

其次,創新鏈構建還有待整合。新加坡、瑞士和愛爾蘭在推動構建創新鏈方面具有優勢,特別是在知識產權保護、研發收入優惠、創新投入稅收減免等出台各類政策,而且新加坡的園區建設也具有前瞻性,土地規劃專門預留創新企業,未來香港也需要群策群力,廣泛吸引全球科技巨頭在香港布局或設立創新中心,整合香港科技園、數碼港及河套創新合作區的土地資源,加快配套建設。

第三,科技投融資還不夠活躍。港交所開闢「科企專線」及整合多隻基金,有助於提升支持新型工業及創科發展,但相較於新加坡的淡馬錫公司或愛爾蘭的風險投資,港投公司的規模相對更小,本地市場的風險投資市場還有待持續發展,包括將財富及資產管理優勢,轉化為深科技領域的投資。

香港新型工業及創科發展需要提升兩點認識:全面評估和高度重視香港製造的實力、潛力和優勢,在統計、評價及貢獻認可方面重視香港新型工業的價值;着力把握全球創新前沿趨勢,在全面融入國家創新發展大潮的同時,發揮好自身的比較優勢。

未來規劃三點建議

具體來看,圍繞香港新型工業及創科發展,筆者有三點策略建議:其一,研究完善中長期規劃及配套政策體系。建議結合前期公布的《香港創新科技發展藍圖》及《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》主體內容,盡快研究制定香港新型工業中長期發展規劃,進一步明確新型工業發展的遠景目標,凝聚社會共識,充分肯定香港製造的價值貢獻,促成新型工業投資創業氛圍,堅定新型工業及創科發展的策略。

其二,優化整合現有的各項配套政策。具體包括,建議優化現有產業基金及資助計劃,研究實施研發投入稅收減免、知識產權收入優惠等具體政策便利,助力製造業企業及初創公司在技術、資本和供應鏈布局方面做好前瞻性管理,增強製造業企業的投資和發展信心。

其三,鼓勵支持社會資本參與。建議統籌公共部門、企業行會、研究智庫等合作定期發布新型工業進展及策略報告,搭建產學研平台,優化完善科研成果轉化及知識產權保護機制,為社會公眾及投資者提供指引,充分發揮香港各界在推動新型工業及創科發展的功能作用,研究擴大政府新型工業投資支出,支持私人資本、主權財富機構及風險投資機構擴大對香港新型工業及創科產業的投資。

(作者為上海金融與發展實驗室特聘研究員。本文僅代表個人觀點)